具体描述

编辑推荐

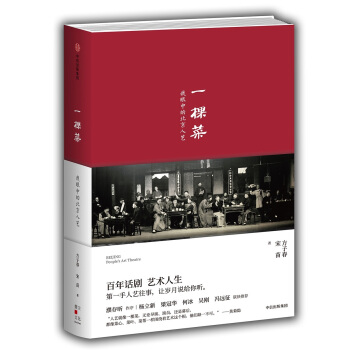

卖点一:朱东润,中国现代传记文学的开拓者,开创了历史人物传记的写作范式!

朱东润先生是当代著名传记文学家、文艺批评家、文学史家、教育家、书法家,是中国文学批评史学科奠基者之一。同时他还是中国*一位用现代方法写作的*重要的传记文学作家。他还历任国务院学位委员会*一届学科评议组成员,国务院古籍整理规划小组成员,中国作家协会理事,上海古典文学学会名誉会长,国际笔会上海中心理事,《中华文史论丛》主编等职。他将熔史学文学于一炉,写就令人心潮澎湃的壮阔人生。

卖点二:本书丛书包括的传主如陆游、陈子龙、梅尧臣等,他们都是所处时代具有代表性的诗人。本套丛书,由诗词知历史,用诗词讲时代,看中国历史千年变迁。

卖点三:《张居正大传》与梁启超《李鸿章传》、林语堂《苏东坡传》、吴晗《朱元璋传》并列中国20世纪四大传记!是中国传记文学的不朽经典!

卖点四:张居正,大明*一权相,是中国历史上六大改革家之一,明朝中兴之臣、救时宰相,梁启超评价其为“明代政治家只有一张居正”。他推行的改革,*终挽救了大明王朝。

张居正是明代大政治家,是明代wei一生前就被授予太傅、太师的大臣。他实行了一系列改革措施,以其非凡的魄力和智慧,整饬朝纲,巩固国防,推行“一条鞭法”,改变税赋制度,使奄奄一息的明王朝重新获得生机。史称“万历新政”。他生前显耀,身为帝王师,张居正对国家社稷贡献*大,对皇帝倾注心血也*多,但他的悲剧也异常惨烈。积劳成疾,病死在任上,后被抄家,满门查抄。《张居正大传》一书,重点突出了张居正改革的过程,因此不仅具有历史研究意义,更具有重要的现实意义。

内容简介

张居正是明朝中后期杰出的政治家,中国历史上六大改革家之一,是万历时期的内阁首辅,辅佐万历皇帝朱翊钧开创了“万历新政”,史称张居正改革。他的改革,在中国历史上留下了浓墨重彩的一笔。他凭借一己之力,力缆狂澜,将大明帝国带上中兴,他从荆州的一个普通家庭起步,其政治生涯从失意困挫到忍耐蛰伏再到春风得意,*终位极人臣。张居正对明朝的弊政做了大刀阔斧的改革,扭转了明朝后期持续颓靡的局势,可以说,张居正的改革无疑是继商鞅、秦始皇以及隋唐之际革新之后直至近代前夜影响*为深远、*为成功的改革。

《张居正大传》是朱东润先生由传记理论研究转入传记文学创作的开端,朱东润力主传记创作要“有来历、有证据、不忌烦琐、不事颂扬”,凭借其优秀的文学功底,写就了这部皇皇巨著。

作者简介

朱东润(1896—1988),著名传记文学家、文艺批评家、文学史家、教育家、书法家。江苏泰兴人。早年留学英国,对西方传记文学有深入的研究。归国后曾任教于武汉大学、中央大学、无锡国学专科学校、复旦大学。朱东润治学严谨,著作等身,主要著作有《中国文学批评史大纲》《张居正大传》《中国文学批评论集》《史记考索》《汉书考索》《后汉书考索》《陆游研究》《陆游选集》《梅尧臣集编年校注》《王阳明大传》《陈子龙及其时代》《元好问传》等。他不仅通过作品描写了一位位历史名人的一生,也通过这些人物展现出一段段历史和一个个时代的变迁,因此被称为中国现代传记文学领域的开拓者。

精彩书评

明代政治家只有一张居正。

——梁启超

汉以后二千余年人物,真有公诚之心,刚大之气,而其前识识远见,灼然於国覆种奴之祸,已深伏於举世昏偷,苟安无事之日。毅然以一身担当天下安危,任劳任怨,不疑不布,卒能扶危定倾,克成本原者,余考之前史,江陵一人而已。

——熊十力

以施政的成绩而论,他不仅是明朝的wei一大政治家,也是汉朝以来所少有的。诸葛亮和王安石勉强可以和他相比。

——《细说明朝》作者黎东方

张居正的十年新政,其重点在改变文官机构的作风。这一文官制度受各种环境之累,做事缺乏条理。张居正力图振作,要求过于严厉,以至于抗拒横生。在他有生之日,他犹可利用权势压制他的批评者,可是一旦身故,他的心血事业也随之付诸流水。

——《万历十五年》作者黄仁宇

目录

第一章?“荆州张秀才” / 1

第二章?政治生活的开始 / 13

第三章?休假三年 / 35

第四章?再投入政治旋涡 / 47

第五章?内阁中的混斗(上) / 65

第六章?内阁中的混斗(下) / 93

第七章?大政变 / 119

第八章?初步的建设(上) / 147

第九章?初步的建设(下) / 177

第十章?第一次打击以后 / 207

第十一章?从夺情到归葬 / 249

第十二章?元老的成功 / 293

精彩书摘

二十余年以前,读到鲍斯威尔的《约翰逊博士传》,我开始对于传记文学感觉很大的兴趣,但是对于文学的这个部门做切实的研讨,只是1939年以来的事。在那一年,我看到一般人对于传记文学的观念还非常模糊,更谈不到对于这类文学有什么进展,于是决定替中国文学界做一番斩伐荆棘的工作。

宗旨既经决定,便开始研读。除了中国作品以外,对于西方文学,在传记作品方面,我从勃路泰格的《名人传》读到现代作家的著作;在传记理论方面,我从提阿梵特斯的《人格论》读到莫洛亚的《传记综论》。当然,我的能力有限,所在地的书籍也有限,但是我只有尽我的力量在可能范围以内前进。

在这几年以内,陆续写成的《中国传记文学之进展》《传记文学之前途》《大慈恩寺三藏法师传述论》《传记文学与人格》和其他几篇文字发表了,没有发表的也有几篇。除了散篇以外,本拟叙述中国传记文学之趋势,但是因为参考书籍缺乏,只能写定一些纲领,未能完成;完成的只有《八代传记文学述论》一本十余万字的著作。

对于中国传记文学的进展,总算勉强有些认识,但是认识过去,当然不是开导将来。佛家所谓“阅尽他宝,终非己分”,是一句颠扑不破的名言。要想为中国文学努力,专靠称扬古人,叙述故籍,其结果只落得“阅尽他宝”,谈不上继往开来的工作。一般文学如此,传记文学也是如此,所以决定实地写一本传记。这是一个尝试,成功固然很好,失败也可以给自己和别人一些警戒,实际也是一种成功。自己对于失败,本来不感觉很大的威胁,何况现在无论如何都有相当的成就呢!

写作的目标决定,其次便是形式的问题。自己认定世界是整个的,文学是整个的,在近代的中国,传记文学的意识,也许不免落后,但是在不久的将来,必然有把我们的意识激荡向前、不容落伍的一日。史汉列传的时代过去了,汉魏别传的时代过去了,六代唐宋墓铭的时代过去了,宋代以后年谱的时代过去了,乃至比较好的作品,如朱熹《张魏公行状》、黄幹《朱子行状》的时代也过去了。横在我们面前的,是西方三百年以来传记文学的进展。我们对于古人的著作,要认识,要了解,要欣赏;但是我们决不承认由古人支配我们的前途。古人支配今人,纵使有人主张,其实是一个不能忍受、不能想象的谬论。

西方三百年来传记文学经过不断的进展,在形式和内容方面,起了不少的变化,假如我们采取这一条路线,我们究竟采取哪一种方式呢?

最有名的著作当然是鲍斯威尔的作品,一部《约翰逊博士传》成为家传户诵的文章。这里我们看到一位不修边幅的博士,和他的许多朋友,我们听到他们讨论文学,讨论政治,乃至于讨论栽树鬻果一切零碎的小事。有时约翰逊来一次恶谑,捧腹大笑,剩得被嘲的鲍斯威尔抱怨自己的不幸。约翰逊笑也有,骂也有,但是他的学生葛立克趁先生不在的时候,描写先生夫妇间的爱恋,蹑手蹑脚,更引起哄堂的狂欢。这是生活,因此这部著作成为不朽的作品。但是要写成这样一部作品,至少要作者和传主在生活上有密切的关系,而后才有叙述的机会。至于作者文学上的修养和鲍斯威尔那种特有的精神,都是这类著作的必要条件。

另外一种是斯特拉哲的《维多利亚女王传》。这是一部近代的著作,打开“现代传记文学”的局面。在薄薄的二百几十页里面,作者描写女王的生平。我们看到她的父母和伯父,看到她的保姆,看到她的丈夫和子女。我们看到英国的几位首相,从梅尔朋到格莱斯顿和迪斯累利。这里有英国的政局,也有世界的大势。但是一切只在这一部薄薄的小书里面。作者没有冗长的引证,没有烦琐的考订。假如我们甘冒比拟不伦的危险,我们不妨说《女王传》很有《史记》那几篇名著的丰神。这一部书打开一个新的局面。其实不是偶然的事。但是1943年的中国,似乎还不是提倡这一类著作的时期。英国人有那种所谓实事求是的精神,他们近世以来那种繁重的作品,一部《格莱斯顿传》便是数十万字,一部《迪斯累利传》便是一百几十万字,他们的基础坚固,任何的记载都要有来历,任何的推论都要有根据。在这个情形之下,斯特拉哲脱去一切繁重的论证,探赜钩玄,当然立刻使人耳目一新,夺取特有的地位。但是斯特拉哲的著作正筑在那个坚固的基础上面。尽管有许多人称道这个写法,但是我的愚见,倘使斯特拉哲在中国,绝对不能写成那样的名著。中国人模仿他的写法,只会写成那种含讥带讽,似小说不是小说,似史实不是史实的作品。二三十年以来的中国文坛,转变的次数不在少处,但是还没有养成谨严的风气。称道斯特拉哲的人虽多,谁能记得这薄薄的一册曾经参考过七十几种的史料?仲弓说过:“居敬而行简,以临其民,不亦可乎?居简而行简,无乃太简乎?”朱熹《集注》:“言自处以敬,则中有主而自治严,如是而行简以临民,则事不烦而民不扰,所以为可;若先自处以简,则中无主而自治疏矣,而所行又简,岂不失之太简而无法度之可守乎?”这是说的政治,但是同样也适用于文学,没有经过谨严的阶段,不能谈到简易;本来已经简易了,再提倡简易,岂不失之太简而无法度之可守乎?所以斯特拉哲尽管写成一部名著,但是1943年的中国,不是提倡这个做法的时代和地点。

那么唯有谈到第三个做法了。19世纪中期以来的作品,常常是那样的烦琐和冗长,但是一切都有来历、有证据。笨重确是有些笨重,然而这是磐石,我们要求磐石坚固可靠,便不能不承认磐石的笨重。19世纪以来的作品使人厌弃的,不是它的笨重,而是取材的不知抉择和持论的不能中肯。在这两点上,从斯特拉哲的著作里,我们可以得到启示,可以学会许多的方法。莫洛亚攻击这派的著作,认为他们抱定颂扬传主的宗旨,因此他们所写的作品,只是一种谀墓的文字。徒然博得遗族的欢心,而丧失文学的价值。这个议论,确然获得我们的同情,传记成为颂扬的文字,便丧失本身的价值,原是一个显而易见的道理。

中国所需要的传记文学,看来只是一种有来历、有证据、不忌烦琐、不事颂扬的作品。至于取材有抉择,持论能中肯,这是有关作者修养的事。在作者着手的时候,没有一个不抱如此的期望,但是能否达到这个目标,一切只能付之读者的评判。孟子说过:“智,譬则巧也;圣,譬则力也。由射于百步之外也,其至,尔力也;其中,非尔力也。”力的方面,我们应当努力;巧的方面,不一定是单凭努力就可以办到的事。

做法既经采取这一种,便得确定一个传主。我曾经说过:“任何人都有自己的世界,自己的一生。这一生的记载,在优良的传记文学家的手里,都可以成为优良的著作。所以在下州小邑、穷乡僻壤中,田夫野老、痴儿怨女的生活,都是传记文学的题目。”这是一个理想的说法,事实上还有许多必要的限制。一个平常的人物,不能引起读者的注意,所以作者对于这样的传主,唯有运用细腻的文学技巧,从人格分析方面着手,使读者对于传主的性格,感到深切的同情,然后始能了解世界上任何一个人,都有独特的价值。不过我们所能细密认识的,只有最有限的几个人,假如眼前不是替他们作传的时候,在这方面,实际便无从着手。在西方文学里面,平常人物的传记,还是非常的寥落,这是一个理由。

因此,只能从伟大人物着手。1941年的秋天,正是我彷徨不定的时候。中国历史上的伟大人物不在少数,但是在着手的时候,许多困难来了。有的人伟大了,但是他的伟大的场所不一定为我所了解。有的人的伟大是我所了解的,但是资料方面,不是少到无从探取。便是多到无从收拾。抗战期间的图书馆,内部的损失和空虚,是尽人皆知的事实;抗战期间的书生,生活的艰苦和困乏,也是尽人皆知的事实。所以在择取传主的时候,更有许多顾虑。其次,在下笔的时候,还得考虑写作中的困难。传主的时代太远了,我们对于他的生活,永远感觉到一层隔膜;太近了,我们又常常因为生长在他的影响下面,对于他的一生,不能得到全面的认识。那一个秋天,我因为传主的选择,经过不少的痛苦。

最后才决定了张居正。中国历史上的伟大人物虽多,但是像居正那样划时代的人物,实在数不上几个。从隆庆六年到万历十年之中,这整整的十年,居正占有政局的全面,再没有第二个和他比拟的人物。这个时期以前数十年,整个的政局是混乱,以后数十年,还是混乱;只有在这十年之中,比较清明的时代,中国在安定的状态中,获得一定程度的进展,一切都是居正的大功。他所以成为划时代的人物者,其故在此,但是居正的一生,始终没有得到世人的了解。“誉之者或过其实,毁之者或失其真”,是一句切实的批评。最善意的评论,比居正为伊、周,最恶意的评论,比居正为温、莽。有的推为圣人,有的甚至斥为禽兽。其实居正既非伊、周,亦非温、莽;他固然不是禽兽,但是他也并不志在圣人。他只是张居正,一个受时代陶熔而同时又想陶熔时代的人物。

但是,许多困难的问题来了。

第一,居正是几乎没有私生活的人物。现代传记文学,常常注意传主的私生活。在私生活方面的描写,可以使文字生动,同时更可以使读者对于传主发生一种亲切的感想,因此更能了解传主的人格。但是关于居正的私生活,我们所知道的太少了;明代人笔记里面,也许有一些记载,我们为慎重起见,不敢轻易采用,这一个缺憾,几乎无法弥补。

第二,居正入阁以后的生活中心,只有政治;因为他占有政局的全面,所以对于当时的政局,不能不加以叙述。繁重、琐屑,都是必然的结果,但是不如此便不能了解居正。也许有人以为史传中的人物,寥寥数百字,可以挈举当时政局的大概,为什么要这样地浪费笔墨?不过,任何一篇史传,只是全部正史的一篇,在史家运用互见之例,尽可言在于此而意喻于彼,这是传记文学作品享受不到的便利。

最困难的是一般人对于明代大局的认识。大家知道居正综核名实,但是要他们举出名实是怎样地综核,他们便有些茫然。一个研究中国文学的大学生不知道明朝内阁的制度;一个研究政治的专家不知道明朝实际政治的运用,不是一件罕见的事。尤其不幸的是人们那番“好古”的精神。因为好古,所以不知现代,乃至不知和现代接近的时代。一般人知道秦始皇筑长城,而不知现在的长城是杨一清、余子俊、翁万达、杨博等所筑的边墙;他们知道隋炀帝开运河,而不知现在的运河是宋礼、万恭、李化龙、曹时聘等所凿的水道。知识界这种知古而不知今的习气,使得他们对于近代的事态,发生一种隔阂。说少了,他们不会明白;说多了,他们会嫌烦渎:这是一个两难的境地。

这许多困难的后面,还有一个难题,便是材料的缺乏。《明史》《明史纪事本末》《明纪》《明史稿》《明会典》这一类常见的书籍,固然可以到手;但是重要的材料如《明实录》,就正是一部不能轻易看到的书,除了间见征引以外,竟无从利用,不能不算是一件遗憾的事。

主要的史料仍是《张文忠公全集》四十六卷。以本人的著作,为本人的史料,正是西方传记文学的通例。一个人的作品,除了有意作伪一望即知者以外,对于自己的记载,其可信的程度常在其他诸人的作品以上。关于这一点,当然还有一些限制:年龄高大,对于早年的回忆,印象不免模糊;事业完成,对于最初的动机,解释不免迁就。对于事的认识,不免看到局部而不见全体;对于人的评判,不免全凭主观而不能分析。人类只是平凡的,我们不能有过大的期待,但是只要我们细心推考,常常能从作者的一切踳驳矛盾之中,发现事态的真相。西方传记文学以传主的作品为主要的材料,其故在此。

《张文忠公全集》四十六卷的母本,是明刻《太岳集》,卷数同。在这四十六卷之中,共奏疏十三卷,书牍十五卷,文集十一卷,诗六卷,《女诫直解》一卷。除《女诫直解》以外,一切都和居正生活有关,当然是最好的史料。但是事实上这并不是居正全集的原貌。居正进白莲、白燕颂,见《明史》,今集中有《白燕曲》而无《白莲颂》。居正为高拱墓铭,见书牍卷十四《答司马曹傅川书》,今不见文集。居正有《请令天下度田疏》,略见《明史纪事本末》,今不见奏疏。张嗣修《编次先公文集凡例》言“先公文集,在旧记室所者,自嗣修等逢难,十余年后,始得完归,存者十八,逸者十二;如少年所作诸赋,全逸;应制诗,敕撰文,逸十之二;仅据存者编次之,凡为诗六卷,为文十四卷,为书牍十五卷,为奏对十一卷,合之则为全集,离之亦可四种”。所谓“存者十八,逸者十二”,大致是一句遁词。余懋学曾为居正进《白莲颂》,提出弹劾,神宗曾斥居正“假以丈量遮饰,骚动海内”;《白莲颂》和《请令天下度田疏》未经收入,大致是有意的删除,不是无意的逸失。至于高拱墓铭的被删,当然只是嗣修、懋修的偏见。韩愈论张巡、许远的后裔,斥为“两家子弟材智下,不能通知二父志”。大致嗣修、懋修恰是“不能通知二父志”的一类。

这四种著作的编次,也不一律。假如全体都用编年的次序,对于后人当然是一种便利,偏偏嗣修等要分类,尤其是诗集、文集,非经过一番研读参证的功夫,不能推定某篇是某年的作品,而推定的结果,只是一种假定,不是确定,所以史料的价值,不免受到影响。

幸亏奏疏、书牍的篇次,大体是编年的,所以勉强可以寻得一些端绪,但是编年之中,还不免有些分类的意味。奏疏十三卷之中,前十一卷为居正入阁以后的作品,而后二卷为入阁以前的作品。书牍十五卷,前十三卷为居正入阁以后的作品;第十四卷为居正与徐阶书三十一篇,与高拱书四篇以及其他与徐、高二人有关的书牍;第十五卷为报知己书,与王世贞、世懋兄弟书,以及入阁以前的作品,而以示季子懋修书附后。一切都看出那种编次无法的形态。

......

用户评价

这本书让我对张居正的印象发生了翻天覆地的改变。一直以来,我总觉得历史人物要么是高高在上的圣人,要么是遗臭万年的恶棍,很少有那种立体鲜活、充满人性挣扎的人物。而《张居正大传》却让我看到了一个有血有肉的张居正。他不仅仅是那个改革家,那个让明朝焕发新生的丞相,他更是个凡人。书中描绘了他作为儿子、丈夫、父亲的温情,他也有七情六欲,有对亲人的牵挂,有面对困境时的无奈与彷徨。 我印象最深的是书中对张居正家庭生活的细腻描摹。他的夫人,一个普通而伟大的女性,在他政治生涯的起起伏伏中扮演了怎样的角色?她是他的坚强后盾,还是也承受着巨大的压力?书中对此的描写,让我感受到了一份沉甸甸的家国情怀。张居正的改革并非一帆风顺,他需要在朝堂上与反对派周旋,需要制定一系列的政策来扭转国家的颓势,而这一切,背后都有着一个家庭默默的支持与牺牲。这种将宏大历史叙事与微观个体情感相结合的写法,极大地增强了作品的感染力,让读者能够更深入地理解一个历史人物的复杂性。

评分《张居正大传》给我带来的,是一种全新的历史阅读视角。我过去阅读传记,常常侧重于人物的功绩或者争议,但这本书却从一个更宏观、更深刻的角度,去审视张居正的一生。它不仅仅是关于一个人的故事,更是关于那个时代、关于改革的本质、关于权力与责任的探讨。 书中对于张居正改革措施的解读,也非常到位。作者并没有简单地赞扬或者批评,而是尝试去分析这些改革的初衷、实施的难度、以及最终带来的影响。他让我们看到,改革从来都不是一件容易的事情,它需要勇气、智慧、以及对国家命运的担当。而张居正,正是这样一位在历史的十字路口,选择了担当的伟大人物。这本书让我对“历史的厚重感”有了更深的体会,也让我对那些为国家发展默默奉献的先贤们,有了更多的敬意。

评分读完《张居正大传》,我最大的感受是,这位历史人物不再是书本上那个遥远、模糊的形象,而是变得异常鲜活和立体。作者在叙事上非常巧妙,他似乎拥有一种“穿越”的能力,能够深入到张居正的内心世界,去体察他的思想、他的情感。书中对于张居正改革的动机、他对国家未来的忧虑、他对臣民的责任感,都有着非常细腻和深刻的挖掘。 我尤其喜欢书中对张居正思想转变过程的描写。他并非一开始就洞悉一切,他的思想也是在不断的实践和反思中逐渐成熟的。书中就展示了他如何从一个相对保守的官员,逐渐成长为一个敢于挑战旧制度、力图革新的改革家。这种成长的历程,对于我们今天理解历史人物的局限性与伟大性,都很有启发意义。它告诉我们,伟大的变革并非一蹴而就,而是需要漫长的时间、不懈的努力,以及不断的自我超越。

评分我曾以为,写历史人物传记,无非就是罗列事实、梳理功过。但《张居正大传》却以一种极为“故事化”的笔触,将张居正的一生徐徐展开。它不像是教科书那样枯燥乏味,而是充满了戏剧性的张力。书中对于张居正处理政务的策略,如何与万历皇帝斗智斗勇,如何一步步推进自己的改革蓝图,都写得扣人心弦。特别是那些关于他如何平衡各方势力、如何抓住关键时机进行决策的描写,让我感觉仿佛置身于那个波诡云谲的明朝宫廷,亲眼目睹了一场场智慧与权谋的较量。 阅读过程中,我常常被书中描绘的那些政治博弈所吸引。张居正的每一步棋都显得深思熟虑,但同时,他也并非神机妙算,也会有面临绝境、做出艰难抉择的时刻。这种“权谋”的描绘,既展现了他的政治智慧,也让人看到了他作为领导者所承受的巨大压力。更重要的是,书中并没有将这些权谋描绘成单纯的阴谋诡计,而是将其置于国家命运、民族复兴的大背景下,让我们看到这些“手段”背后所承载的沉重责任。

评分坦白说,《张居正大传》的阅读体验,远超我的预期。我原以为会是一部严肃的学术著作,但它读起来却像一部引人入胜的史诗。书中对于历史细节的考证非常扎实,但同时又没有让这些细节压垮故事的流畅性。相反,这些细节反而为人物和事件增添了无限的真实感,让我沉浸其中,仿佛看到了那个时代的真实面貌。 我特别欣赏书中对于历史背景的铺陈。它没有生硬地灌输知识,而是自然而然地将张居正置于明朝中后期那个复杂的社会环境中,让我们了解当时的政治格局、经济状况、社会矛盾,以及这些因素如何共同塑造了张居正的改革之路。这种“因由”的清晰呈现,让我能够更好地理解张居正的决策,以及这些决策所产生的深远影响。这本书让我意识到,理解一个历史人物,必须先理解他所处的时代。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![天生有罪:特雷弗·诺亚的变色人生 [Born a Crime: Stories from a South African Childho] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12315858/5a8f8576N8e5f00aa.jpg)

![权力之路 林登·约翰逊传1 [The Years of Lyndon Johnson: The Path to Power] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12316273/5ac1d6c7N2a3d1997.jpg)