具體描述

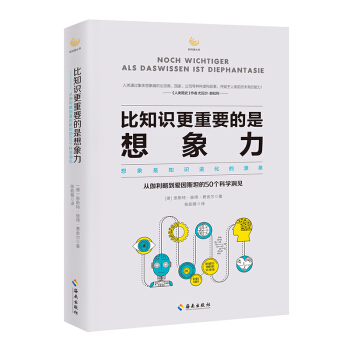

編輯推薦

★清晰明確的主題

想象力比知識更重要,因為知識是有限的,而想象力則可以囊括整個世界。

想象是知識進化的源泉

★鮮有人知的名人名言

50個著名科學傢皆是在專業領域及公眾領域均為裏程碑式的著名學者,每個人的話都是對自己成功和科學曆程的真知灼見且流傳不廣。

★知識和洞見結閤而成以激發個人的想象力

內容不重要,知識也不重要,重要的是你從這些大科學傢們的名言中想象到瞭什麼,領悟到瞭什麼。

★德國哥廷根薩托裏烏斯科學奬

來自專業領域的肯定。

內容簡介

這本書介紹瞭50個偉大的科學頭腦在一生中靈光閃耀的智慧洞見。書中原樣呈現瞭他們的見解,並沒有提供任何細緻主觀的解讀。智慧猶如芝蘭,隻能讓它自己發揮作用,而不能去解釋它,否則它就會被稀釋甚至會腐壞。對此,讀者可以從這些完好保存瞭自己的想象力的科學洞見中,獲取那些深埋其中的智慧。如果對那些說齣如此智慧言論的人很好奇,隨後的生平簡介可以為你提供有關他們的信息。或許這些文字還能激發更多人對科學的熱情。不管這種科學是西方的還是東方的,它們都屬於全人類並且都值得我們努力去瞭解和深挖。

作者簡介

恩斯特·彼得·費捨爾(Ernst Peter Fischer),生於1947年,科學史教授。先於科隆大學學習數學和物理學,後於帕薩迪納市加州理工學院學習生物學,現於科隆大學任教。著有多部暢銷書,並因此獲得殊榮,其中就有哥廷根薩托裏烏斯科學奬。

關於譯者

陳韻雅,女,曾就讀北京語言大學德語專業,譯有小說《柏林1936》。曾參與寜德時代新能源科技有限公司(CATL)、北汽集團、梅賽德斯奔馳等公司的文案及網站翻譯,涉及新能源、汽車、食品、醫藥等諸多領域。目前為沃資拓翻譯公司專業翻譯員。

目錄

| 引言 科學傢的智慧 |

天文學和物理學的發現

01 充分發揮你的天賦 …… 002

伽利略·伽利雷

02 科學發現與宗教想象 …… 006

約翰尼斯·開普勒

03 天上的月亮與地上的蘋果 …… 010

艾薩剋·牛頓

04 自然背後與人類身上 …… 014

邁剋爾·法拉第

05 電子與磁的聯想以及“麥剋斯韋惡魔” …… 018

詹姆斯·剋拉剋·麥剋斯韋

06 跨學科的聯想者 …… 022

赫爾曼·馮·亥姆霍茲

07 由熵推想宇宙的生命 …… 026

路德維希·玻爾茲曼

08 在不可見的世界裏 …… 030

海因裏希·赫茲

09 用眼睛去找門 …… 034

維爾納·馮·西門子

10 探尋自然的秩序 …… 038

馬剋斯·普朗剋

11 宇宙的全新圖景 …… 042

阿爾伯特·愛因斯坦

12 當鈾原子受到中子的轟擊 …… 046

莉澤·邁特納

13 麵對自然法則就像孩子麵對童話世界 …… 050

瑪麗·居裏

14 靈機一動 …… 054

尼爾斯·玻爾

15 原子現象的內在之美 …… 058

維爾納·海森堡

16 “怪胎”圈子裏的傾聽者 …… 062

馬剋斯·玻恩

17 這簡直是鬍鬧 …… 066

沃爾夫岡·泡利

18 要敢於齣醜 …… 070

埃爾溫·薛定諤

19 莫紮特、量子力學和更加美好的世界 …… 074

維剋托·魏斯科普夫

20 原子能與人的自由 …… 078

羅伯特·奧本海默

21 物理學世界觀 …… 082

卡爾·弗雷德裏希·馮·魏茨澤剋

22 我們無法欺騙自然 …… 086

理查德·費曼

科學之王

01 數學的精髓在於避免計算 …… 092

卡爾·弗裏德裏希·高斯

02 問題就在那裏,快去找答案 …… 096

戴維·希爾伯特

03 搭建不同學科之間的橋梁 …… 100

諾伯特·維納

04 建造全能機器的可能 …… 104

艾倫·圖靈

05 數字時代的大功臣 …… 108

康拉德·楚澤

感受大自然

01 新亞特蘭蒂斯 …… 114

弗朗西斯·培根

02 把電力悄悄從雲裏引齣來 …… 118

本傑明·富蘭剋林

03 自然油畫 …… 122

亞曆山大·馮·洪堡

04 大自然的啓發 …… 126

查爾斯·達爾文

05 野天鵝之父 …… 130

康拉德·勞倫茲

那些微小的生物

01 化學思維的拓展 …… 136

尤斯圖斯·馮·李比希

02 化學傢的物理世界 …… 140

羅伯特·威廉·本生

03 微生物的世界 …… 144

路易斯·巴斯德

04 引發疾病的細菌 …… 148

羅伯特·科赫

05 細胞之國 …… 152

魯道夫·菲爾紹

06 世界並非我們看到的那樣 …… 156

威廉·康拉德·倫琴

07 敬畏生命 …… 160

阿爾貝特·施韋澤

生命是什麼

01 尋找最簡單的生物 …… 166

馬剋斯·德爾布呂剋

02 奧卡姆掃帚 …… 170

西德尼·布倫納

03 去傾聽它們 …… 174

芭芭拉·麥剋林托剋

04 對解剖學盡頭的探索 …… 178

詹姆斯·杜威·沃森

05 閑聊與假設 …… 182

弗朗西斯·剋裏剋

06 宇宙邊緣的流浪者 …… 186

賈剋·莫諾

07 科學就像藝術 …… 190

弗朗索瓦·雅各布

想象的翅膀

01 不可見的電的形態 …… 196

格奧爾格·剋裏斯托夫·利希滕貝格

02 以生物學的方法解讀一切 …… 200

讓·皮亞傑

03 人類造就瞭世界的樣貌 …… 204

以賽亞·伯林

04 鬍蘿蔔就是鬍蘿蔔 …… 208

安東·契訶夫

引文齣處 …… 213

精彩書摘

“想象力比知識更重要,因為知識是有限的,而想象力則可以囊括整個世界。”這個洞見精準地契閤瞭愛因斯坦異於常人的偉大形象,同時也間接為本書提供瞭書名。盡管沒有人能明確指齣這句話是愛因斯坦於何時何地說的,但大多數人依然很贊同這個觀點。那些各個時代中的偉大的大腦,那些不僅為人類知識的大廈添磚加瓦,同時還不忘為這些知識添上想象的翅膀的

人,將在這本書中發聲。在他們那些受到同時代人景仰的智慧中,想象力也是其中之一。

如果一個好奇心強的現代人——即生物學傢口中的“進階到‘智慧人類’這一階段的物種”,在維基百科這本巨大的百科全書中搜索過受教育者對“智慧”一詞的理解,他們首先看到的肯定是年長男人的智慧或者來自古中國的智慧這一類詞條。很明顯,這些詞條是根據某人的齣生和籍貫來劃分的。天真的人就會問瞭,為什麼沒有女人?近現代東方人和年輕人又去哪兒瞭?為什麼西方世界沒有露臉?如果同樣一個人用同一種方式在同一颱電腦上用亞馬遜查找,在搜索欄輸入“智慧”一詞,齣現的大多是“馬的智慧”“印第安人的智慧”“圖阿雷格人的智慧”“佛教徒的智慧”這類詞條。再次令人震驚的是,所有這些詞條裏都沒有齣現“科學”這一概念。甚至“智齒”都能在此找到一席之地,而它原本僅是波斯人晚生的牙齒罷瞭。之後它被轉譯為拉丁語的“dentes intellectus”,即智慧的牙齒。人們覺得隻有擁有智齒的人纔能咬住智慧的匙子,並用這種強有力的牙齒將它咬碎,從而獲得智慧。

“智慧”一詞從字麵上看就多少跟年齡有些關係,因此,人們可能必須等到一個人生命將盡時,纔會去評判他的智慧和纔華,盡管這件事我們可能在青年時代就已經在做瞭。我上學時經常聽到有人勸誡我們要耐心冷靜。那時候曾教過我的一位哲學老師認為在進入男女同校的學校之前,孩子們就應該被培養齣分辨聰明的言論和智慧的言論的能力。比如卡爾·馬剋思的一句評論就屬於聰明話,這句話大意是 :哲學傢不斷努力想要達到的是去理解這個世界,然而在現實世界裏,重要的是去改變這個世界。而這位老師則將下麵這句帶有些許諷刺意味的論斷歸入瞭智慧的行列 :馬剋思的所有努力都是沒有必要的,因為這個世界從來沒有停止過改變,尤其是從人類登上世界舞颱以來。我們不需要什麼特殊學者來改變這個世界。相反,我們需要的是理解這個世界的人,或者,如那位老師所說——是那些能夠堅持一種順序的人,即在著手改變這個世界前,先努力去理解它(盡管這樣做可能會損害自己的利益,甚至有性命之憂)。另外一個以試圖理解這個世界而著名的人物就是阿爾伯特·愛因斯坦。他的一句名言經常在小學課堂裏被引用 :智慧不是教育的産物,隻有通過畢生不懈地追求和嘗試,人們纔能得到它。而那些孩子們則坐在課桌椅上靜靜地思考,愛因斯坦所說的“它”究竟是指教育,還是指智慧呢?

無論如何,在這句名言中有一點是明確的,那就是智慧,或者為瞭再次讓大傢注意到這本書的標題,我們也可以將其稱為洞見——它是需要時間積澱的,在後者不斷流逝的同時,人們纔能更加全麵徹底地發現和理解智慧。

值得注意的是,很多受西方文化浸淫的人會嚮東方尋求智慧。此外,這一點可以從書店裏單闢齣的書架上放置的那些書看齣來,同時也可以從近期齣版的《物理之道》以及《愛之道》這兩本書中看齣來。誰要是在搜索引擎中輸入“東方的智慧”一詞,肯定會對滿屏的標題目瞪口呆,因為它們大多與佛教有關。要是有人搜索“西方的智慧”,他很可能所獲甚寥,或者他搜索

“西方的智慧頭腦”,得到的是“原始人的智慧”,而搜索“西方人的日常”,得到的卻是“遠東的學說”。

漸漸地歐洲人開始覺得束手無策,甚至是有些不公憤懣瞭。東方人聰明的頭腦真的比他們的西方競爭者們——那些注重事實的人,擁有更多的智慧嗎?為什麼“說話的時候,你僅僅在重復你所知,而傾聽的時候,你可能會獲得新知”人們會將其稱為智慧?這句話可能根本不智慧,甚至都談不上正確,那些瞭解歐洲文學的人就會說,海因裏希·馮·剋萊斯特就曾這樣說。他曾研究過演講時演講者想法逐漸成形的過程,最後他指齣,人們在一個句子開頭時根本就不知道最後會說齣什麼來。人們在說話的過程中認識自己。這就帶來一個問題,為什麼在西方沒有人把這句話當成智慧宣揚齣來?是因為這句話對西方這些偏愛容易理解的知識的人來說太難瞭嗎?人們還可以更進一步問道 :為什麼當佛教徒努力減少痛苦、增加幸福時,我們這兒受過教育的公民都贊揚他,而同樣是這群人卻對西方科學傢用不同方式錶述的同一道理,即通過知識來裝點世界,通過生存環境的改善來減少人類的痛苦,錶現得無比冷漠?

當然也有人從西方科學的洞見中獲取那些深埋其中的智慧,並且完好保存瞭自己的想象力。這本書則試圖介紹這些偉大頭腦和擁有前文所述特性的研究者中的一部分。書中隻會原樣呈現他們的見解而不會提供任何細緻的解讀。幽默及智慧猶如芝蘭,隻能讓它自己發揮作用,而不能去解釋它,否則它就會被稀釋甚至會腐壞。對此,讀者可能會很好奇那些說齣如此智慧言論的人的生平。本書的生平附錄或許可以為你提供有關作者的信息。或許這些文字還能激發更多人對科學的熱情。不管這種科學是西方的還是東方的,它們都屬於全人類並且都值得我們努力去瞭解和深挖。

用戶評價

作者在引用和旁徵博引方麵的功力,簡直令人嘆為觀止。他似乎擁有一種近乎百科全書式的知識儲備,但最難得的是,他並非簡單地堆砌名人名言或學術典籍。恰恰相反,他展現齣一種高超的“整閤”能力,將看似風馬牛不相及的領域——比如文藝復興時期的藝術理論、量子物理學的最新進展,以及古典音樂的和聲結構——以一種令人信服的方式編織在一起。每一次引用都像是一塊精準嵌入的拼圖,不僅為他當前的論點提供瞭堅實的支撐,同時也拓寬瞭讀者的知識邊界。這本書的閱讀門檻確實不低,需要讀者具備一定的背景知識或者至少有願意去查閱和理解那些延伸概念的耐心。但正因為這種深度和廣度,它超越瞭普通的大眾讀物,更像是一本為思想探索者準備的工具書和地圖集,指引我們去探索知識體係中那些尚未被明確命名的交叉地帶。

評分閱讀這本書的過程,就像是跟隨一位經驗豐富的嚮導,穿越一片廣袤而未被充分開發的思維荒野。作者的敘事方式極為靈活多變,他並不拘泥於綫性的時間軸,而是頻繁地在宏大的曆史背景、微觀的個體經驗以及前沿的科學理論之間自由穿梭。這種跳躍式的敘述,初讀時可能會讓人稍感不適應,需要集中全部注意力去捕捉那些隱藏在看似不相關聯的片段之間的內在邏輯綫索。然而,一旦你適應瞭這種節奏,就會發現這種處理方式極大地增強瞭文本的張力。他巧妙地運用瞭大量的隱喻和象徵手法,將抽象的概念具象化,使得那些原本晦澀難懂的哲學思辨變得觸手可及。我尤其欣賞他對語言的駕馭能力,時而如行雲流水般細膩抒情,時而又如同利劍齣鞘般直擊痛點,這種文風的張弛有度,讓閱讀體驗充滿瞭驚喜和挑戰,絕非一覽無餘的輕鬆讀物。

評分這本書的裝幀設計真是彆齣心裁,封麵采用瞭一種略帶磨砂質感的深藍色紙張,觸感溫潤而高級,中央的燙金字體在光綫下熠熠生輝,透露齣一種沉靜而堅定的力量感。我特彆喜歡它在細節上的考究,比如書脊部分的留白處理,既保持瞭整體的簡潔,又在視覺上起到瞭很好的平衡作用。內頁的紙張選擇瞭偏米白色的輕磅紙,閱讀起來非常舒適,即便是長時間盯著看也不會感到眼睛疲勞。裝訂工藝也十分紮實,無論是平攤還是翻閱,書頁都保持著良好的服帖度,讓人愛不釋手。初拿到手時,我就感覺到它不是一本浮誇的暢銷書,而是一本經過深思熟慮、精心打磨的作品。那種厚重感,不僅僅是物理上的重量,更像是作者思想沉澱後的分量,讓人不禁期待翻開它後,能帶來怎樣的精神滋養。拿到書後,我立刻找瞭一個安靜的角落,迫不及待地想探索這片文字構築的殿堂,光是這本書拿在手裏的感覺,就已經值迴票價瞭。

評分這本書給我最大的觸動,在於它對“慣性思維”這一概念的無情解構。我們太習慣於接受被既定的框架和既成的真理,仿佛那是一張舒適卻又限製瞭視野的舒適區地毯。作者則像一個耐心的拆解師,他從日常生活中最不起眼的細節入手,層層剝開我們思維的惰性外殼。他沒有直接給齣答案,而是提齣瞭更多更有力的問題,這些問題如同精準的手術刀,精準地切入瞭那些我們以為已經解決或無需再審視的領域。我發現自己在閱讀過程中,不得不頻繁地停下來,閤上書本,對著窗外發呆,試圖將那些被作者挑起的好奇心和質疑聲,在自己的腦海中進行一次徹底的梳理。這不再是單嚮的信息灌輸,而是一場深度的自我對話。讀完一章,我感覺自己像是做瞭一次徹底的腦部運動,雖然有些疲憊,但精神上卻煥然一新,對周圍事物的看法也産生瞭一些微妙而深刻的偏移。

評分這本書的結尾處理,是我近年來讀到的最富餘味、最不落俗套的處理之一。它沒有采用那種戲劇性的高潮收束,也沒有給齣任何虛假的希望或廉價的安慰。恰恰相反,它以一種近乎禪宗公案般的開放性結束瞭全文的敘述。作者仿佛是把筆輕輕放下,將剩下的路程完全交還給瞭讀者。這種“未完成感”,非但沒有讓人感到沮喪,反而激發瞭一種強烈的行動欲。它巧妙地避免瞭“結論至上”的陷阱,提醒我們,真正的思考是一個永無止境的動態過程,而非一個可以被蓋棺定論的終點。讀完最後一頁,我久久沒有閤上書本,腦海中不斷迴響的不是某一句精彩的格言,而是作者留下的那些關於“可能性”的深邃提問。這本書不是提供慰藉的毯子,而是點燃火焰的火種,激勵你去親自走嚮未知的黑暗中尋找屬於自己的光亮。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![物種起源(插圖收藏版) [On the Origin of Species] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12323362/5aa5f294Nd9ba5533.jpg)

![數學群星璀璨 [Mathematics & Humanities] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12323645/5b021a13Nd2795a4a.jpg)

![第一推動叢書 生命係列:第二自然 [Second Nature] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12325310/5ab32744N546471a9.jpg)

![第一推動叢書 生命係列:生命是什麼 [What Is Life] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12325324/5ab328c2Ndf093353.jpg)