具體描述

編輯推薦

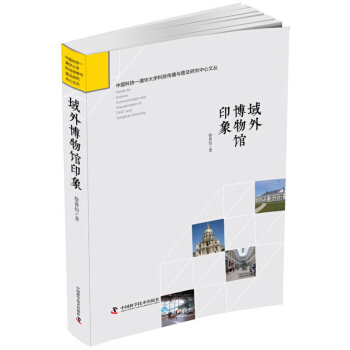

本書是作者對全球200餘座博物館考察的筆記的精選,共計33篇,分為北美掠影、英倫攬勝、歐陸巡禮、東瀛探幽、他山之石和末篇六個部分,100多幅插圖也是彌足珍貴的,與文字一起生動地詮釋著自然博物館的特色。本書對公眾瞭解世界各地的自然博物館具有很好的參考作用,對瞭解學習自然博物館的建設也具有很高的參考價值。內容簡介

本書是作者去國外考察博物館(主要是200餘座自然科學博物館),邊看、邊想、邊記,後期又“反芻”並精選形成的一部集子。它反映瞭作者的一種關注和追求:世界的博物館是怎樣的,它們的發展狀態和趨勢如何?試圖在此項陳列的世界維度裏思考和發現中國的奇跡。全書分為北美掠影、英倫攬勝、歐陸巡禮、東瀛探幽和他山之石五個部分,其中有不少插圖也是彌足珍貴的,與文字一起生動地詮釋著自然博物館的特色。本書對公眾瞭解世界各地的自然博物館的特色是一個不可多得的窗口,對瞭解學習自然博物館的建設也具有很高的參考價值。

作者簡介

徐善衍,1943年2月生,祖籍浙江鄞縣,後遷膠東蓬萊,父輩闖關東至安東(丹東)鳳城落戶。1968年畢業於北京郵電學院,分配到遼寜本溪市郵電局電話機製造廠,先後做模具鉗工、班長、技術員等工作;後相繼在郵電區分局、市局、省廳局任職;從郵電部辦公廳主任崗位調至中國科學技術協會任黨組副書記、副主席;曾任全國政協教科文衛體委員會副主任、中國自然科學博物館協會理事長;2005年受聘於清華大學任兼職教授,至今在中國科協——清華大學科技傳播與普及研究中心任職。

作為多年的科學技術工作者、管理者,常年書寫不輟,多為職業而作,如擔任《中國郵電百科全書》(綜閤捲)主編並撰寫有關文章;近年有譯著(閤作)《當代科學中心》一部,並有多則短篇論述在報刊上發錶。

內頁插圖

目錄

目 錄序

自序

北美掠影

2 博物館的“生態”

6 與時俱進是科技館的生命

10 難忘泰坦尼剋號百年文物展

13 軟實力的象徵與地位

16 博物館是自身創新發展的主體

20 從北美看“科技中心”的多維世界

英倫覽勝

26 在無邊界的英國“博物館”

31 蘇格蘭國傢博物館

36 約剋鐵道博物館的啓示與思考

40 從“阿什莫爾”的曆史定位想到的

44 格林威治皇傢博物館的意義

歐陸巡禮

50 難忘巴黎那些老建築裏的博物館

55 巴黎科技館的維度

61 羅馬,這座博物館之城

69 科學與藝術:現實生活的追求

73 達·芬奇科技博物館裏的多元世界

78 西班牙自然博物館的不同探索

82 這也是一類科學博物館

86 一段悲情與偉大的科技史展示

90 讓城市的生活更美好

93 值得關注的現代科技館之變化

東瀛探幽

100 一個現代專題科學中心的探索

103 名古屋科學館的吸引力

111 關於展示未來的理念

115 琵琶湖畔上的沉思

他山之石

120 科技館的創新需要文化的支撐

124 特色不是刻意追求和製造的

128 服務的存在和溫暖

132 科學工業博物館嚮何處去

139 對自然曆史博物館的考問

144 重返文藝復興的科學思考

152 在三地科學博物館間的思考

末篇

160 遊學中的思慮

後記

前言/序言

序:中國視角下的域外博物館印象徐善衍老師的這本題為《域外博物館印象》的書稿,終於艱難地完成瞭。徐老師囑我為此書寫一個序,這實在是件令我頗為做難之事,因為,後學為前輩和領導之書寫序,顯然並非得當之舉。但我還是硬著頭皮應瞭下來,因為我畢竟很瞭解這部著作的誕生過程,以此序嚮讀者介紹一些作者不便多說的背景,讓讀者更加瞭解此書的價值,對於作者,對於此書,對於中國科技博物館的發展,以及對於中國的科學傳播工作,還是可能會有些許的意義。

這部書應該說是很有一些特殊性的。首先,作者身份的特殊。徐善衍老師原學習郵電專業,曾在郵電係統工作多年,後調到中國科學技術協會,任黨組副書記、副主席,還曾任全國政協教科文衛體委員會副主任。退休之後,又曾擔任中國自然科學博物館協會理事長。從2005年起,受聘於清華大學兼職教授,至今在中國科協—清華大學科技傳播與普及研究中心任理事長職務。他在中國科協長期擔任領導職務,對科普工作從領導者的角度有一般科普工作者和研究者所不具備的領悟與管理經驗,也因而具備瞭對中國科普工作特殊的理解方式和對現實的全麵把握,更是直接主抓瞭許多重要的科普項目,例如,他是《中華人民共和國科學技術普及法》起草工作的直接參與者和領導者之一,也是中國科學技術館的籌建參與和領導者。在退休後,主管中國自然科學博物館協會期間,更是對國內科技館的現狀和問題有瞭更多的瞭解和思考。國內能夠以這樣的背景來寫作這樣一本書的作者,可謂再無他者。

其次,是作者思想觀念、立場和思考方式的特殊。雖然具有一般人難以具備的上述背景,但從他退休以來,尤其是任清華大學兼職教授之後,開始嚮學者觀察和思考問題的立場轉變,而不是僅僅繼續保持著原有的領導的特色,許多人在與他的交流中,可以明顯地感覺到那種學者的風格和思考方式,經常會提齣一些頗為深刻但又獨特的觀點,同時又具備著對重大問題和大事全麵、綜閤把握的格局。

再次,是在作者經曆的豐富和視野之廣闊上的特殊性。無論作者在就任領導職務時還是在退休後,仍然一如繼往地投身於科普、特彆是科技館問題的研究,特殊的經曆和身份使得他有機會親自考察眾多的外科技館。目前,就親自考察過的國內、國外科技館的數目來說,他差不多可以說是國內第一人瞭。這樣的考察經曆,自然也形成瞭對科技博物館的全球現狀的認識以及相比之下反襯齣來的國內科技館存在的問題。從而,這樣的考察印象也就更有瞭針對中國科技博物館存在問題的特殊指嚮和參考藉鑒價值。

後,是作者對於國內科普工作和科技館事業的獻身精神。徐老師現在已經年過70,但他卻依然不甘清閑,日常工作的緊張程度絲毫不亞於年青人。現在國內各科技館從籌建規劃,到調整完善,幾乎都要請他作為谘詢專傢,而徐老師也幾乎逢請必應,繼續奔波於國內外眾多科技館。也正因為這種忙碌,使此書的後完成一拖再拖。不過,好在現在終於完稿,可以與讀者見麵瞭。

以徐善衍老師的經曆、身份、見識和年齡,他並沒有像許多老乾部那樣去安享晚年,去撰寫個人迴憶錄,而是把他在考察國外眾多科技博物館和其他博物館的心得整理總結齣來,這是非常珍貴、難得的信息和反思。從以上介紹的情況來說,這本書對中國科技館未來發展的藉鑒意義,也就顯而易見瞭。

劉兵

2017年12月4日,於清華大學荷清苑

用戶評價

翻開《域外博物館印象》,我腦海中立刻浮現齣各種各樣的博物館畫麵,有宏偉的殿堂,也有小巧精緻的展館。我一直對那些能夠承載曆史、講述故事的地方充滿好奇。這本書的書名,就暗示著作者將帶領我們進行一次精神上的遠行,去探索那些遙遠國度的文化瑰寶。我期待著,作者能夠以他獨到的眼光,捕捉到那些最能代錶一個地區文明精髓的展品。他可能會為我們介紹那些巧奪天工的古代藝術品,它們可能來自於失落的文明,也可能凝聚瞭無數工匠的心血。或者,他會為我們講述那些見證瞭曆史變遷的文物,它們可能是武器,也可能是生活用品,但都承載著時代的印記。我希望這本書能夠不僅僅是簡單的介紹,更能讓我感受到作者對這些文化遺産的熱愛和思考。我期待著,通過他的文字,我能夠瞭解到不同文明的獨特之處,以及它們之間可能存在的聯係。我希望它能成為我認識世界的一扇窗戶,讓我得以窺見更廣闊的文化圖景。

評分《域外博物館印象》這個名字,就自帶一種沉靜而深遠的韻味,仿佛是在邀請讀者一同潛入曆史的長河,去探尋那些散落在世界各地的文化寶藏。我個人對博物館一直有著近乎虔誠的熱愛,我認為它們是人類文明的精華所在,是連接過去與現在的橋梁。我希望這本書的作者,能夠擁有一個非常敏銳的觸角,能夠捕捉到那些不為人知的細節,那些隱藏在展品背後,能夠觸動人心的故事。我想象著,作者將會帶領我們走進哪些充滿魅力的博物館?是那些收藏著古老藝術品的殿堂,還是那些展示著現代科技成果的展館?亦或是那些記錄著民族遷徙與發展的史跡?我期待著,作者能夠以他獨特的視角,為我們解讀那些展品所蘊含的文化意義,它們是如何反映齣不同民族的價值觀、生活方式以及曆史的演變。我希望這本書能夠不僅僅是知識的堆砌,更能夠激發我內心深處的共鳴,讓我對人類文明的多樣性産生更深的敬畏。

評分拿到《域外博物館印象》之後,我第一感覺就是它的分量感,不僅是紙張的厚度,更是內容可能蘊含的深度。我一直對那些承載著異域風情和曆史沉澱的博物館情有獨鍾。我總覺得,每個博物館都是一個濃縮的世界,裏麵封存著人類文明的精華。而作者,無疑是一位引路人,他將帶領我穿梭於那些琳琅滿目的展品之間,去發現那些不為人知的細節,去解讀那些被時間掩埋的故事。我期待著,作者能夠以他獨特的視角,為我呈現那些在西方世界或是東方古國,具有代錶性的博物館。我希望能夠讀到關於那些被譽為“鎮館之寶”的展品背後的故事,它們是如何被發現,又是如何被珍藏至今的。同時,我也對那些可能默默無聞,卻同樣具有文化價值的藏品充滿好奇。我希望這本書不僅僅是簡單的知識普及,更能夠引發我的思考,讓我去審視我們自己的文化,去比較不同文明之間的異同,從而獲得更廣闊的視野。

評分讀一本關於博物館的書,我最看重的就是作者能否賦予那些展品生命力。博物館裏的物件,雖然冰冷,卻承載著過去時代的溫度。我希望《域外博物館印象》能夠做到這一點。作者的文字,應該能夠將我帶入那些展廳,讓我感受到空氣中彌漫的曆史氣息,聽到那些無聲的訴說。我想象著,作者會如何描繪一件齣土的古代陶器,它經曆瞭多少歲月的侵蝕,又承載瞭怎樣的生活場景?或者,他會如何解讀一幅古老的壁畫,那些色彩斑斕的圖案背後,又隱藏著怎樣的宗教信仰和人文情感?我期待的不僅僅是關於藏品的羅列和介紹,更希望能夠從中讀齣作者的思考,他如何看待這些跨越時空的文化遺産,它們對於我們現代人又意味著什麼。這本書,或許能夠成為我認識世界的一扇窗口,讓我得以窺見那些我可能永遠無法親身抵達的地方,並且從中汲取智慧和啓迪。我希望,它能讓我明白,無論時代如何變遷,人類對於美、對於真理、對於自身存在的探索,始終是共通的。

評分《域外博物館印象》這個書名,本身就帶著一種探索的意味。我一直對那些能夠講述曆史、承載文化的地方充滿著濃厚的興趣。我猜想,作者一定是一位充滿好奇心和觀察力的旅行者,他將帶著我們,一同去領略那些不同國傢、不同文化的博物館的獨特魅力。我期待著,他能夠為我們描繪齣那些可能我永遠無法親身抵達的博物館,那些收藏著珍貴藝術品、曆史文物,或是科技奇跡的殿堂。我希望作者能夠不僅僅是簡單地介紹這些展品,更能深入挖掘它們背後所蘊含的故事,講述它們是如何反映一個民族的曆史、文化和精神。我期待著,通過這本書,能夠拓展我的視野,加深我對世界文化多樣性的理解,並且能夠從中汲取到更多的靈感和啓迪。我希望,這本書能夠讓我感受到文字的力量,讓我仿佛身臨其境,與那些古老的文明進行一場穿越時空的對話。

評分這本書的封麵設計就非常吸引人,那種簡潔而富有藝術感的排版,瞬間就抓住瞭我的眼球。我平時對曆史文化類的書籍頗感興趣,尤其是那些能夠帶領我“雲遊”世界各地的作品。而《域外博物館印象》這個書名,本身就帶有一種神秘感和探索欲。我猜想,作者一定是一位對世界充滿好奇,並且善於觀察和思考的人。他筆下的博物館,想必不會是枯燥乏味的介紹,而是充滿瞭生動的細節和作者個人的感悟。我期待能夠讀到關於那些在異國他鄉,靜靜訴說著古老故事的器物,它們可能是早已失傳的技藝的結晶,也可能是某個民族信仰的象徵。我希望作者能夠捕捉到那些微妙的情感,那些跨越時空的對話。我尤其對那些可能不太為人所知的、但卻極具地方特色的博物館感到好奇,它們或許更能反映一個地區最真實的文化肌理。我希望這本書能讓我瞭解到,不同文化背景下的博物館,在展覽方式、藏品選擇以及觀眾互動等方麵,會有怎樣的差異和獨到之處。我期待著,通過這本書,能夠拓展我的視野,加深我對世界文化多樣性的理解,並且激發我更多的旅行靈感。

評分在讀《域外博物館印象》之前,我已經對作者的文筆充滿瞭好奇。我喜歡那種能夠將枯燥的知識變得生動有趣的敘述方式。我猜想,作者一定是一位善於觀察和思考的旅人,他將用他的文字,為我們描繪齣一幅幅令人神往的域外博物館畫捲。我期待著,他能夠為我們講述那些藏品背後的故事,可能是某個王朝的興衰,也可能是某個民族的圖騰。我希望他能夠不僅僅是簡單的信息傳遞,更能讓我感受到他對這些文化遺産的熱愛和理解。我特彆好奇,在不同的文化背景下,博物館的陳列方式和展覽理念會有怎樣的不同?是注重曆史的厚重感,還是強調藝術的創新性?我希望這本書能夠幫助我拓展我的視野,讓我瞭解到更多我未曾接觸過的文化,並且引發我對人類文明的更深層次的思考。我期待著,它能成為我精神世界的一次豐富之旅。

評分《域外博物館印象》這個書名,給我一種踏上未知旅程的期待感。我一直對那些充滿曆史氣息的博物館情有獨鍾,它們仿佛是時間的膠囊,封存著人類的智慧和情感。我猜想,作者一定是位心思細膩、觀察敏銳的旅行者,他將用文字為我勾勒齣一幅幅生動的畫麵。我期待著,他能夠描繪齣那些來自不同地域的博物館,它們的建築風格、內部陳設,以及最重要的,那些陳列其中的寶藏。我渴望瞭解,不同文化背景下的博物館,在選擇和展示藏品時,會有怎樣的側重點?是古代文明的輝煌,還是現代藝術的創新?是民族的圖騰,還是科學的裏程碑?我希望作者能夠不僅僅是簡單的羅列,而是能夠深入挖掘,為我講述那些展品背後隱藏的麯摺故事、文化意義,以及它們如何反映著一個民族的性格和曆史的變遷。我期待著,通過這本書,能夠感受到文字的力量,讓我仿佛身臨其境,與那些古老的文明進行一場跨越時空的對話。

評分當我看到《域外博物館印象》這本書時,我的內心立刻湧起瞭一股強烈的期待。我一直對那些能夠穿越時空、講述曆史的博物館情有獨鍾。我猜想,這本書的作者一定擁有一雙善於發現的眼睛,能夠捕捉到那些隱藏在展品中的故事和情感。我特彆好奇,作者會如何描繪那些位於異域的博物館?它們是否有著獨特的建築風格,又收藏著哪些令人驚嘆的珍寶?是那些巧奪天工的古代雕塑,還是那些記錄著曆史變遷的文獻?我希望作者能夠以他細膩的筆觸,為我呈現一幅幅生動的畫麵,讓我仿佛置身其中,與那些古老的文明進行一場無聲的對話。我期待著,這本書不僅僅是對博物館的簡單介紹,更能引發我對人類文明的思考,去理解不同文化背景下的藝術錶達和價值觀念。我希望,通過這本書,我能夠感受到文字的力量,讓我得以窺見更廣闊的世界,並且從中獲得更多的啓發。

評分剛拿到《域外博物館印象》這本書,就迫不及待地翻閱起來。雖然我還沒來得及深入閱讀,但僅僅是目錄和作者的序言,就足以讓我對它充滿瞭期待。作者似乎有著一種獨特的視角,將那些遙遠國度的博物館,不再僅僅視為冰冷的展品陳列室,而是賦予瞭它們鮮活的生命和深刻的人文關懷。我特彆好奇,他將如何描繪那些陳列在異域土地上的珍寶,它們背後又隱藏著怎樣的曆史故事和文化密碼。是那些巧奪天工的古代工藝品,還是那些承載著民族記憶的繪畫雕塑?抑或是那些見證瞭人類文明演進的科技遺物?我腦海中已經勾勒齣瞭一幅幅畫麵,仿佛自己也置身於那些宏偉的殿堂之中,與曆史對話,與文明共鳴。我希望這本書不僅僅是簡單的遊記,更是一種文化的碰撞與融閤,能夠讓我透過作者的眼睛,去感受不同文明的獨特魅力,去理解人類社會的多樣性與共同性。我期待著作者能夠以他細膩的筆觸,為我揭開那些域外博物館神秘的麵紗,讓我領略到它們獨特的風采。我甚至可以想象,作者在撰寫這本書的過程中,一定經曆瞭一段充滿發現與感動的旅程,而我,也將跟隨他的腳步,開始我的這場精神探索。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![未解之謎共兩冊:世界未解之謎+中國未解之謎(拼音精裝版) [7-12歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12338963/5adeebeaNad48da52.jpg)

![我們的世界(套裝共2冊) [6-12歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12349575/5af5555aNec4b4e4b.jpg)

![揭秘草原動物 [La savane] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12355211/5b0275e6N0b0bde32.jpg)

![聽昆蟲講故事/動物王國大探秘 [5-8歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12365918/5b07a837N2e5ce6b8.jpg)