具体描述

内容简介

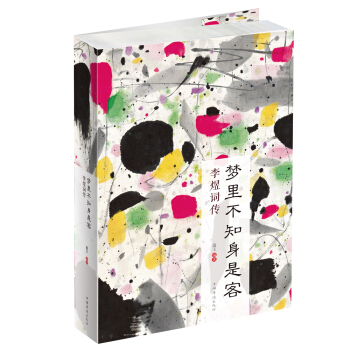

本书以丰富的历史知识为背景,以李煜的词为脉络,运用散文化笔法点评、赏析,进行个性化、情感化解读,展开李煜悲情的传奇人生。以李煜的家世、生平、诗词、轶闻为纬,交织再现这个集词宗与君主、天才与庸才、成功与失败于一身的人物全貌。

目录

第一章

天教心愿与身违

红日已高三丈透

万顷波中得自由

所思远在别离中

待月池台空逝水

看花莫待花枝老

第二章

谁在秋千笑里语

笑向檀郎唾红茸

笙箫吹断水云间

偶缘犹未忘多情

盈盈相看无限情

桃柳依依春暗度

人间没个安排处

柳枝不是无情物

第三章

南柯一梦诉离殇

绿窗冷静芳音断

梦回芳草思依依

已是黄昏独倚栏

离恨恰如春草生

寒雁高飞人未还

第四章

故国梦觉双泪垂

樱桃落处子规啼

明月斜侵独倚楼

最是仓皇辞庙日

如今识尽愁滋味

第五章

流水落花春去也

醉乡路稳宜频到

千里江山寒色远

春光镇在人空老

朝来寒雨晚来风

梦里不知身是客

终日且盼故人来

一江春水向东流

精彩书摘

盈盈相看无限情

蓬莱院闭天台女,画堂昼寝人无语。抛枕翠云光,绣衣闻异香。潜来珠锁动,惊觉银屏梦。脸慢笑盈盈,相看无限情。

——菩萨蛮

每想起小周后,都让人觉痛惜不已:她经历了人间大喜大悲,曾集万千宠爱于一身,也曾为所爱的人受尽凌辱,在二十八岁的大好年华,像玉环、飞燕一般,化作尘土。然而,史书上却

没有她的名字。

她是南唐重臣周宗的女儿,大周后娥皇是她的姐姐。姐妹二人先后嫁给李煜,成为南唐国母,后人以此排序,称她为“小周后”。终其一生,她都被拿来和才貌无双的姐姐比较。纵使新婚情浓时,也没能拦住李煜对大周后的怀念,写下一首又一首悼亡的诗词。

另有人说,小周后字女英。传说中,尧帝有一双女儿分别叫娥皇、女英,都嫁给舜帝为妻。后来舜帝死于苍梧,娥皇、女英泪染青竹,竹上生斑,便为“湘妃竹”。小周后出生时,娥皇已经十四岁,父亲周宗应当不会料到,这两个孩子会先后嫁给同一个男人,不大可能会给她起这样充满宿命意味的名字。“女英”之说,极可能是后人附会,便给李煜、娥皇与她之间的关系,罩上了一层难以逃脱的宿命之网。

小周后还有一个称号:郑国夫人,这是赵匡胤赐封的。

公元975 年,李煜成了赵匡胤的俘虏,被押到开封,小周后一路相陪。赵匡胤恼怒李煜几次三番地违背命令,赐封“违命侯”,以作羞辱,同时封小周后为“郑国夫人”。彼时李煜已自身难保,不能为她擎天劈地,甚至不能护她周全。

翻遍史书,不见她的闺名。想来她定不愿被唤作郑国夫人,便也只能叫她小周后。

李煜迎娶娥皇时,小周后还是五岁幼女,烂漫天真,聪敏活泼。他们最早的相逢或许便是在那场盛大奢华的婚礼上。那时的李煜已是个挺拔风流的青年,所有心思和好奇都被娇妻吸引,即使小周后偶然入得他的眼,也不过是顽童一个。

因是皇亲,小周后从小就出入南唐后宫,并得到了李煜的母亲圣尊太后的喜爱。圣尊太后常常召她进宫,陪在自己左右。李煜向母亲请安时,大概也曾见过她,只是那时她尚未长成,姐姐娥皇却风华正盛。

他们还没碰撞出任何情感上的牵绊,周宗便敏锐地感知到了南唐江河日下的国运,为避免祸及自身,他决然告老还乡,带着次女回了杭州。如果不是因为大周后病重,李煜和小周后这一别,或许就会从此山水不相逢。

正因为世间有太多不能成真的“如果”,才有了更多的恩怨情仇、悲欢喜乐。娥皇病重时,小周后赶赴金陵,住进了南唐后宫。

当时大周后病卧多日,又因刚刚痛失爱子,形容枯槁,“国色”全无。李煜虽然百般安慰,但丧子之痛和亡妻之惧同样折磨着他。

这时候,小周后来了。

她十五岁,刚刚及笄,一枚金簪把她的头发挽起。

刚刚成年的小周后,如含苞的花骨朵,散发出一种蓄势待发的美。她来自民间,给礼教森严的宫廷带来一股独特的热情与活泼,像清新的风、清凉的雨、透亮的月光,猝不及防地,闯入彼时死气沉沉的后宫,闯进李煜的心里。

《南唐书昭惠后传》形容小周后“警敏有才思,神采端静”,赞她“貌尤绮丽”。与大周后的天姿国色相比,小周后的美更多了小家碧玉的澄净。如果说大周后像雍容华贵的牡丹,那么十五岁的小周后就如素雅清新的李花,洁白得如同一张等待落笔泼墨的宣纸。

……

前言/序言

李煜(937―978 年),字重光,初名从嘉,号钟隐、莲峰居士。南唐中主李璟第六子,于宋建隆二年(961 年)继位。开宝八年,国破降宋,俘至汴京,被封为右千牛卫上将军、违命侯。太平兴国三年(978 年)七月七日,经历了亡国之君的囚徒生涯后,李煜死于汴京,世称南唐后主、李后主。

李煜精书法、工绘画、通音律,诗和文均有一定造诣,尤以词的成就最高。李煜的词,继承了晚唐以来温庭筠、韦庄等花间派词人的传统,又受李璟、冯延巳等的影响,亡国后词作更是题材广泛,含意深刻,在晚唐五代词中别树一帜,对后世词坛影响深远。李煜因此被赞为“一代词宗”。

从南唐后主到违命侯,再到一代词宗,生命赋予了李煜独特的轨迹,他的词也随之呈现出不同的色彩。早期的李煜,雕栏玉砌,锦衣玉食,所以“寻春须事先春早”,有及时行乐的情怀;“踏马蹄清夜月”,有大周后缱绻相随;“刬袜步香阶,手提金缕鞋”,有小周后画堂幽会;有美人“烂嚼红茸,笑向檀郎唾”的香艳风情,又有“凤阁龙楼连霄汉,玉树琼枝作烟萝”的奢华享受。他用华美温婉的文字,咏出一首宫廷欢乐颂,诉说着未经事的贵族青年那些英雄气短、儿女情长的细腻心思。随着南唐江河日下,他饱尝兄弟分离之苦,开始生出“离恨恰如春草”的不绝愁绪;国破辞庙的悲剧,令他的视野越过浮华奢靡的宫廷生活,有了“四十年来家国,三千里地山河”的开阔。从王到囚,从九五至尊到西楼独客,此时他的诗词里,更多的是追怀故国与往事,如《虞美人》:“春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。”如《子夜歌》:“故国梦成归,觉来双泪垂。”最后,那句“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”更是在无限的叹息中透露出无法抑制的心殇与无可奈何,也成了断送他性命的导火索。

千年之后,繁华落尽,只余他的诗词,绽放着独有的美丽。现在,就让我们以词为媒,去探寻被历史尘封的过往,感受君王之命、词人之愁、情种之痴。

用户评价

不得不说,《梦里不知身是客 : 李煜词传》这本书,简直是为我这样的李煜爱好者量身打造的。作者以一种非常贴近读者的视角,为我们讲述了这位南唐后主的传奇一生。书中并非简单地堆砌史料,而是用一种讲故事的方式,将李煜从一个意气风发的国君,沦为阶下囚的悲惨命运,描绘得栩栩如生。我最喜欢的是作者对于李煜诗词创作背景的详细阐述。每一次读到他的词,都能从书中找到与之相对应的生平片段,这种联系感极强,让我仿佛亲身经历了他的人生起伏。读到“剪不断,理还乱,是离愁”时,我能感受到他当年在宫廷中的风流,而读到“问君能有几多愁?恰似一江春水向东流”时,我则能体会到他国破家亡后的无尽悲痛。作者对于词句的解读,充满了人情味,没有那些晦涩难懂的理论,而是直击人心。这本书让我对李煜这位历史人物有了更深刻的认识,也对他的词有了更深的理解。它让我看到了一个曾经辉煌的帝王,如何用他短暂而又悲情的生命,谱写出了流传千古的绝唱。

评分读罢《梦里不知身是客 : 李煜词传》,我仿佛穿越了千年,亲历了南唐后主的传奇一生。这本书并非简单地罗列词作,而是以细腻的笔触,勾勒出李煜从九五之尊到阶下囚的巨大转变。作者对历史细节的考据令人惊叹,对人物情感的揣摩更是入木三分。那些曾经在宫廷中吟咏的旖旎词章,在作者的解读下,被赋予了更深沉的悲凉意蕴。我尤其喜欢书中对李煜心境变化的描绘,从盛世的繁华与自负,到国破家亡后的无尽悔恨与思念,每一个转折都写得丝丝入扣,让人感同身受。读《虞美人》时,我仿佛能看到他独自一人,在暗夜里,望着残月,泪眼婆娑,那些“春花秋月何时了,往事知多少”的呐喊,不再仅仅是文字,而是他内心最深处的哀嚎。书中还穿插了许多对李煜词作的赏析,角度新颖,见解独到,让我对这些耳熟能详的诗句有了全新的认识。它让我明白,李煜的词之所以能够流传千古,不仅仅在于其语言的优美,更在于其中蕴含的真挚情感和深刻的生命体验。这本书的价值,远不止于对一位词人的传记,它更是一部关于权力、命运、爱情与失落的宏大史诗。

评分这本《梦里不知身是客 : 李煜词传》给我带来的阅读体验,可以说是既有历史的厚重感,又不乏文学的灵动性。作者在叙述李煜生平时,并没有拘泥于枯燥的史实堆砌,而是巧妙地将史料与想象力相结合,将一个鲜活的人物呈现在读者面前。书中对李煜作为一位帝王的失职、作为一位词人的才情,以及作为一位普通男人的无奈,都有着深入浅出的剖析。我特别欣赏书中对李煜后期词作的解读,那些充满了个人情感的文字,在作者的笔下,仿佛有了生命,与李煜跌宕起伏的人生紧密相连。读到《浪淘沙》时,那种“帘外雨潺潺,春意阑珊”的凄凉,不仅仅是对昔日繁华的追忆,更是对现实的绝望。作者对于词句背后所承载的时代背景、个人际遇的梳理,让我对李煜的创作心路有了更清晰的认识。这本书让我看到了一个帝王如何在命运的洪流中挣扎,一个文人如何用文字来安抚自己破碎的心灵。它不仅仅是一本传记,更像是一面镜子,折射出人生无常的真相,以及文学所能给予的慰藉。

评分读完《梦里不知身是客 : 李煜词传》,我最大的感受便是,李煜这位历史人物,在作者的笔下,变得如此立体和真实。不再是教科书上那个“亡国之君”的标签,而是一个有血有肉、有情有义的个体。作者对李煜的童年、青年、中年,以及最后的晚年,都有着细致入微的刻画。我能感受到他年少时的天真烂漫,登基后的犹豫不决,以及亡国后的痛苦煎熬。书中对李煜与周娥皇、小周后之间情感纠葛的描绘,更是增添了几分人间的烟火气,让这位词人不再是遥不可及的艺术符号,而是鲜活的生命个体。通过对史实的严谨梳理,结合对李煜词作的深入解读,作者成功地构建了一个完整的李煜形象。我尤其喜欢书中对李煜词作中意象的分析,例如“阶前梧桐”、“雕栏玉砌”等,这些意象不仅仅是简单的景物描写,更是他内心孤独、凄凉、怀念的写照。这本书让我看到了一个复杂而又充满悲剧色彩的灵魂,他的词,就是他生命最真实的记录。

评分《梦里不知身是客 : 李煜词传》这本书,让我对中国古典诗词的理解,又上了一个新的台阶。作者以李煜的生平为主线,串联起他创作的词作,这种将人物传记与作品鉴赏相结合的方式,让我读起来既不枯燥,又能深入理解词背后的情感和故事。我尤其欣赏书中对于李煜词作中情感的挖掘,那些看似简单的词句,在作者的解读下,却蕴含着深沉的家国之思、离愁别绪以及对生命的感悟。比如,当读到《破阵子》时,我能感受到他曾经的雄心壮志,而当读到《相见欢》时,那“无言独上西楼,月如钩”的意境,则将他亡国后的孤独与凄凉展现得淋漓尽致。作者的文字功底深厚,叙述流畅,仿佛一位老友在娓娓道来。他不仅仅是在讲述李煜的故事,更是在引导读者去感受那个时代,去体会一个帝王如何在命运的转折中,用文字来诉说内心的悲伤与无奈。这本书让我明白,李煜的词,之所以能打动人心,是因为其中饱含着他对生命最真切的体验和感悟。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![漫漫修远攻算路:方开泰自述/20世纪中国科学口述史 [Endless and Unbending Journey to Statistics Research:The Oral Autobiography of Kai-Tai Fang] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12353934/5afc016bN1db36b6c.jpg)