具体描述

产品特色

编辑推荐

1、回顾改革开放四十年的创作,柯云路是一个绕不开的作家,《新星》也是一部绕不开的作品。

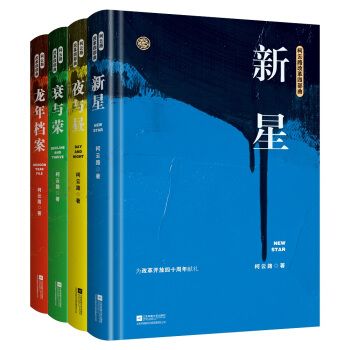

2018年是贯彻十九大精神的开局之年、是改革开放四十周年,也是我国改革事业承前启后、继往开来的关键节点。在这样的背景下出版的“柯云路改革四部曲”——《新星》《夜与昼》《衰与荣》《龙年档案》有着重要的时代意义。

县委书记李向南,改革之初的政治新星,他的改革之路,让我们领略到中国改革之初激越的旋律,感受到这颗“新星”豪放的气质和行进中的力量,献礼改革开放四十周年。

2、可以看到今天改革者们成长的轨迹,也可以看到某种历史的必然!

一部记录中国改革之初基层生活的社会万象的百科。李向南这颗政治新星,在其从政的道路上一直坚守“为政以德”准则,运用他的智慧与气魄克服改革路上的重重阻碍。

3、柯云路“多年来读者对李向南的最后命运多有询问。《龙年档案》或许是对这些询问的一种回答。”

他是罗成,也是孤胆英雄李向南的再起。

内容简介

柯云路改革四部曲由《新星》《夜与昼》《衰与荣》《龙年档案》四部小说构成。以一个县城为背景,浓缩了改革开放初期中国基层大刀阔斧进行改革的社会生活,成功塑造了李向南这一锐意进取、勇于开拓、直面改革浪潮的典型形象。

本书以百科全书式的写法,展现出了改革开放进程中的艰难与复杂、现代文明和传统文明的交融与对抗,一针见血地反映出当时社会的现状与变革趋势,以及喧哗与骚动的时代气息。

作者简介

柯云路

原名鲍国路,中国当代著名作家。1980年步入文坛后便出手不凡,处女作《三千万》获当年全国优秀短篇小说奖。此后又以《新星》《夜与昼》《衰与荣》《龙年档案》等经典改革文学作品为读者所熟知,成功塑造了李向南这一锐意进取、直面改革浪潮的典型形象。

柯云路关注现实,紧扣时代脉搏,致力于对改革开放的书写,用文学记录中国的社会进程,他的创作历程和国家民族的命运息息相关,具有很强的代表性和典型性。回顾中国改革开放四十年的文学创作,柯云路是一个绕不开的作家。

精彩书评

?柯云路是当代文坛十分活跃、具有较强创作实力的作家,他关注现实,紧扣时代脉搏,致力于对改革开放的书写,他的创作历程与国家民族的命运息息相关,具有很强的代表性和典型性。——陈建功(中国作协副主席)

柯云路的小说创作与改革始终是血脉相连的,《新星》中的李向南就是一个直面改革的典型,这是新时期文学不可缺少的人物形象。这么多年过去了,这么多作品过去了,能留下的为社会记住的文学人物没有几个。柯云路站在了改革大时代的制高点上,对中国改革文学的发展功不可没。——张陵说(著名文学评论家)

柯云路的超文体创作,不仅在改革文学上,而且在很多方面都是为首的。今天重读柯云路的小说,仍然能够打动我们的心灵,使人激情澎湃。——朱辉军(文联出版社副主编)

“李向南”在新时期文学史上具有独特的旗帜性的作用,他是社会理想与个人理想相结合、相融合的典型形象,他首次将正义与非正义的较量鲜亮地表现出来,突破了传统小说中正反面的构筑,使得以后的官场小说、主旋律题材的创作望其项背。——阎晶明(著名评论家)

前言/序言

用户评价

天哪,最近读完一本关于中国经济转型的书籍,简直让人大开眼界。这本书以一种非常细腻入微的笔触,描绘了那个充满变革的时代,个体命运是如何与宏大的国家战略交织在一起的。作者没有采用那种高屋建瓴的宏观叙事,而是巧妙地穿插了许多生动的故事和鲜活的人物侧写。我印象最深的是关于城市化进程中,那些“新市民”的心路历程,他们告别了土地,涌向钢筋水泥的森林,那种既兴奋又迷茫的复杂情感,被刻画得入木三分。书里详细探讨了市场化改革初期,各种“闯关”的经历,那些政策上的微妙调整,如何在不经意间催生出全新的商业模式和思维方式。阅读过程中,我仿佛亲身站在历史的十字路口,感受着每一次抉择带来的巨大震动。尤其是在分析价格双轨制过渡时期,那种社会心理的微妙变化,作者的洞察力实在令人佩服,完全跳出了教科书式的论述框架,将复杂的经济学原理融入到日常生活的场景之中。这本书的价值,不仅仅在于梳理了历史脉络,更在于它提供了一种理解当代中国社会结构变迁的独特视角,让人在合上书本后,依然能回味良久,思绪万千。

评分说实话,这本书的文笔有一种老派学者的沉稳和力量感,但绝不沉闷,反而因为内容本身的厚重而显得气势磅礴。作者似乎对那个年代的知识分子和企业家群体怀有一种特殊的敬意,通过对他们思想转变过程的描摹,展现了中国社会思想的解放是如何与经济的松绑同步进行的。读到关于对外开放初期,引进外资和技术的争论时,那种国内观念的碰撞和观念的更新迭代,描写得非常富有戏剧张力。这本书的结构设计也很有匠心,它不是简单地线性叙事,而是通过不同侧面的聚焦,不断加深对改革复杂性的理解。它提供了一种全景式的观察角度,让你明白,这场伟大的变革,绝不是某几个英雄人物或某个单一政策的结果,而是全社会集体智慧和巨大牺牲共同铸就的里程碑。对于任何想深入理解当代中国社会肌理的人来说,这本书都是一本不可多得的案头必备之作,它提供的深度和广度,是其他同类书籍难以企及的。

评分我必须承认,这本书的学术功底和资料搜集之扎实,超出了我的预期。它并非那种浮于表面的“成功学”赞歌,而是以一种冷静且近乎于解剖学的姿态,去审视和剖析那些影响深远的经济制度变迁。作者在引用大量第一手调研资料和内部文件时,保持了一种极高的克制性,确保了论述的客观和严谨。特别是书中对于金融体制改革,从拨改贷到建立现代银行体系的那一段论述,逻辑清晰,层层递进,即便是对经济学不太精通的读者,也能顺着作者的思路理解其中的精妙。令人称道的是,它并没有回避改革过程中出现的矛盾和代价,对一些地方性的“试验田”政策的成效与弊端都进行了平衡的评估,显示出作者深厚的历史责任感。读这本书,就像是上了一堂高水平的、结合了政治学、社会学和经济学的交叉课程,知识密度非常高,但阅读体验却非常流畅,完全没有那种啃大部头时的晦涩感。

评分这本书给我的整体感受是:视野辽阔,笔触犀利,充满了对国家命运的深沉思考。它成功地将微观的个体经验提升到了宏观的制度分析层面,这种跨越式的叙事能力非常罕见。我尤其欣赏作者对于“效率与公平”这一永恒主题的探讨,在不同历史阶段,社会是如何动态地平衡这两者的。书中对乡镇企业异军突起的分析,简直是一部充满草莽气息的商业传奇,展现了在制度框架尚未完全清晰时,民间资本的爆发力和创造力是何等惊人。这本书让我开始重新审视我们今天习以为常的许多经济现象的起源,明白每一个看似理所当然的现状,背后都凝结着无数次的试错和修正。它不仅仅是回顾过去,更像是一份关于未来走向的“历史地图”,提醒着我们,发展没有终点,改革也永远在路上。它的文字力量,在于将复杂的历史进程,提炼成了清晰的逻辑脉络,引人深思。

评分这本书的叙事节奏掌控得极好,读起来有一种酣畅淋漓的快感,仿佛跟随一位经验老到的向导,穿越了过去几十年的风云变幻。它最吸引我的地方在于,它大胆地触及了一些在当时颇具争议性的改革举措背后的深层逻辑和人性考量。作者似乎对政治经济学的博弈有着深刻的理解,他没有简单地做价值判断,而是将各种力量的拉锯战描绘得栩栩如生。比如,书中对于国有企业改革初期阵痛的描写,那种“砸三铁”(铁饭碗、铁交椅、铁工资)带来的冲击,不仅仅是经济数据上的变化,更是对传统社会契约的一次彻底重塑。我特别喜欢作者在处理那些关键转折点时的笔法,总是能从看似微不足道的细节中,挖掘出推动历史前进的强大内在动力。它不是一本枯燥的政策解读集,而更像是一部充满张力的社会史诗,充满了对“人”在时代洪流中挣扎与腾飞的关怀。读完后,对“摸着石头过河”这句话有了更立体、更具象的理解,体会到那背后承载了多少智慧和勇气。

评分书不错。。。。。。。。。。。。。。。。

评分快是很快,还是破损!

评分不错。。。。。。。。。

评分好

评分好

评分书不错。。。。。。。。。。。。。。。。

评分不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

评分好书中的好书,正品,质量有保证

评分书的内容就不说了,定价略贵

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有