具体描述

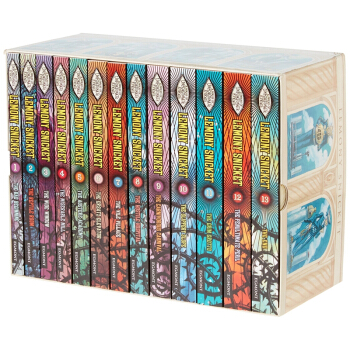

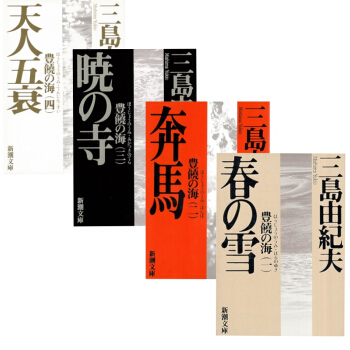

三岛由纪夫 丰饶之海4册套装

《春の雪》《奔馬》《暁の寺》《天人五衰》

一部以梦和轮回转世为基调的四卷本超长篇小说

丰饶之海四部曲是三岛由纪夫创作于1960年的,一部以梦和轮回转世为基调的四卷本超长篇小说。

1965年在杂志“新潮”开始连载。丰饶之海是三岛在东京市谷陆上自卫队东部方面总监部切腹自杀前的压轴之卷,将三岛式美学发挥到。

丰饶之海,是“月之海”的意思,存在于月球上的巨大坑洞,虽名为“丰饶”,其实是匮乏。

丰饶之海四部曲将他的浪漫、唯美与古典主义发挥到了尽美之境,为三岛的文学生涯画上了句号。

三岛由纪夫

本名平冈公威,1925年出生于东京。

1947年自东京大学法学部毕业,通过高等文官考试,随后进入大藏省任职,隔年为了专心从事写作而从大藏省离职,开始专职作家的生涯。

三岛由纪夫在日本文坛拥有高度声誉,其作品在西方世界也有崇高的评价,曾三度获得诺贝尔文学奖提名,也是二战结束之后西方译介ZUI多的日本作家之一。

三岛对日本传统的武士道精神深为赞赏,他对日本二次大战后社会的西化和日本主权受制于美国非常不满。1970年11月25日他带领四名「盾会」成员前往陆上自卫队东部总监部,挟持师团长要求军事政变,期使自卫队能转变为正常的军队,但是却乏人响应,因而切腹自杀以身殉道,走上了日本武士ZUI绚烂的归途。

主要着作有《假面的告白》、《金阁寺》、《潮骚》、《忧国》、《太阳与铁》、《不道德教育讲座》等。

《丰饶之海》四部曲可说反映了三岛美学思想和全部创作的基本特色,把自我世界所存在的事物及思想全部溶入这部作品,体大思精,文思浩荡。

三岛自述《丰饶之海》是以唯识论的哲学为基础,以王朝文学的《滨松中纳言物语》为参照系,以梦与轮回转世作为基调创作的。

从主角在各卷中轮迴转生开始,在各卷讲述一种人生,形成背景与故事完全独立的四部小说。

部《春之雪》是古典式的恋爱小说,描写大正元年(1912年)的贵族社会,

第二部《奔马》是英雄式的行动小说,描写昭和六至七年(1931-2年)的国家主义运动,

第三部《晓寺》是有异国情调色彩的心理小说,

第四部《天人五衰》则是取材于在时间流逝的某一点上,事象的跟踪追迹小说。

长篇巨作《丰饶之海》的首部曲

古典式的恋爱小说

《春の雪》

《春之雪》是三岛文学艺术美的升华。川端康成把《春之雪》誉为现代的《源氏物语》,是作者“绚丽才华的升华”。

它描写清显与聪子的爱情纠葛,因为清显在对聪子的爱慕中孕育着一种不安的情绪,聪子没有把握住他的感情,只得接受皇上的敕许,与治典王订了婚。此时清显通过友人本多与聪子保持联系,向聪于求爱,聪子在惶惑中与情显发生了关系。结局清显忧郁死去,聪子削发为尼。

长篇巨作《丰饶之海》的第二部

英雄式的行动小说

《奔馬》

19岁的勋是一个日本剑道高手,这样一个朝气蓬勃的年轻人内心深处却极端仇视当时的日本社会,尤其憎恶以藏原武介为首的资本家集团。他和他的所谓“同志”们认定藏原之流是日本社会腐败堕落的根源,欲效仿19世纪的“神风连暴动”除之以拯救日本于“危难”。

长篇巨作《丰饶之海》的第三部

有异国情调色彩的心理小说

《暁の寺》

1941年,47岁的本多见到泰国幼小的月光公主,相信她是由勋转世的,在返回日本后他开始研究轮回转世以及唯识论。面对化为废墟的东京,本多期待崩溃更加深化。11年之后,本多已经是初老男人,爱慕长大的月光公主,相信她是清显、勋的转生,同时因无法摆脱认知的世界而对自己绝望。月光公主20岁,在返国后因为遭响尾蛇咬腿而身亡,新一轮轮回似乎又将开始。

三岛由纪夫自杀前写下的绝笔

《丰饶之海》四部曲的ZUI后一部

一部看似离奇却有又在情理之中的

跟踪追迹小说

《天人五衰》

《天人五衰》是三岛由纪夫的超长篇巨作《丰饶之海》的ZUO后一部,描写了被本多收为养子的安永透知道了自己只是他人转世之身,并不是能自由选择命运的人,从而服毒自杀的故事。

作者:三岛由纪夫

出版社: 新潮社; 改版 (1977/12/2)

言語: 日本語

商品パッケージの寸法: 15 x 10.7 x 1.3 cm/册

用户评价

说实话,一开始拿起这几册,我有些担心晦涩难懂,毕竟是文学大师的经典之作,语言风格想必会很独特。但随着阅读的深入,我发现那些看似繁复的表述下,蕴含着极其丰沛的情感和哲学思辨。它不是那种读起来轻松愉快的小说,更像是一面镜子,映照出我们内心深处最隐秘的欲望和恐惧。尤其让我印象深刻的是人物的内心独白,那种极度个人化、近乎偏执的心理活动被捕捉得丝丝入扣,让人在同情之余,又不得不对其复杂性感到敬畏。每一次翻页,都像是在解开一个复杂的谜团,揭示出关于美、死亡和存在的终极追问。这绝对不是一次消遣式的阅读,而是一次需要全神贯注、甚至需要反复咀嚼才能品出其中滋味的深度体验。

评分我特别欣赏作者在构建世界观时所展现出的那种近乎偏执的完美主义。每一个场景的切换,每一个人物的登场,都像是经过精心设计的舞台调度,环环相扣,最终导向一个必然的结局。那种结构上的严谨,使得故事的推进既有历史的必然性,又不失个体选择的偶然性。阅读过程中,我时常会停下来,默默回味几段文字,思考其中的象征意义。这种文学上的“骨架”非常扎实,使得即便故事情节看似跳跃,整体上依然保持着令人信服的逻辑和美感。它挑战了传统叙事的边界,用一种近乎诗意和寓言的方式,讲述了一个关于生命循环与轮回的宏大主题,让人叹服于作者构建如此复杂而又协调的文学宇宙的能力。

评分对于一位追求原汁原味体验的读者来说,能够接触到原版文本,无疑是至高无上的享受。即便隔着语言的界限,也能感受到作者文字中那种特有的节奏感和韵律。那种经过时间淬炼,不带任何现代“口水话”修饰的精确表达,本身就是一种力量。阅读的过程,仿佛不是在“看”故事,而是在“聆听”作者的心声,感受他如何用最凝练的日文词汇,去承载那些沉重而复杂的东方哲学意蕴。每次合上书页,都会产生一种强烈的冲动,想要去了解更多关于那个时代、那种文化背景下的精神困境,从而更深层次地理解作者的创作动机与最终呈现的艺术高度。这是一套需要用时间去沉淀的珍品。

评分读完这套书,我的内心久久不能平静。它像一部宏大的交响乐,每一个音符、每一个转折都充满了宿命般的张力。作者对人性的洞察入木三分,那种在时代洪流中挣扎、试图抓住永恒却又被时间无情冲刷殆尽的悲剧感,让人读来既压抑又感到一种近乎神圣的震撼。特别是书中对个体命运与历史变迁的交织描绘,那种宏大叙事下个体灵魂的微弱闪光,让人不禁反思我们自身存在的意义。那些细腻到令人心痛的场景描绘,仿佛能将读者瞬间拉入那个特定的时空,空气中的温度、花瓣的纹理,一切都栩栩如生。这种精湛的笔触,展现了作家非凡的驾驭能力,使得整部作品的气韵浑然天成,读完后,感觉自己仿佛经历了一场漫长而深刻的修行。

评分这本书带给我的震撼,更多来自于其对“美”的极致追求与对“虚无”的冷静审视之间的张力。作者似乎总是在用最华丽、最精致的辞藻去描绘那些注定消逝的事物——盛极而衰的青春、转瞬即逝的爱情、以及必然走向终点的生命。这种强烈的反差,营造出一种既华美又苍凉的独特氛围。读到某些段落,我甚至能想象出那种在月光下,一切都显得那么不真实、那么脆弱的美感。它不是简单地歌颂美,而是通过展示美的易逝性,来探讨如何与“无常”共存。对我而言,这更像是一次美学教育,让我重新审视生活中那些稍纵即逝的瞬间,并学会在欣赏它们的同时,也接纳它们的短暂。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[现货]新版 神奇树屋29-53套装 英文原版 Magic Tree House 梅林的任务1-25 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16325007593/59bb877bN90a87c3d.jpg)