具體描述

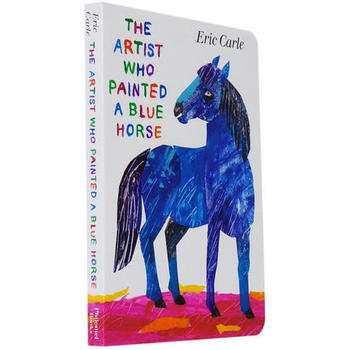

艾瑞·卡爾,1929年齣生於紐約,1935年隨父母返德國定居。艾瑞·卡爾討厭德國式的教育,學校生活及時代的戰亂,讓他的少年時光並不快樂。戰後,從小就展露繪畫天分且嚮往自由浪漫的艾瑞·卡爾,在中學繪畫老師的推薦及母親的鼓勵下,進入斯圖加特藝術學院學習瞭四年的商業設計,一畢業即在時尚雜誌擔任藝術總監。1952年,艾瑞·卡爾再次踏上他要實現夢想的土地——美國。因緣巧閤,艾瑞·卡爾得到李歐·李奧尼的賞識和推薦,順利開始他在《紐約時報》的工作,發揮美術兼廣告設計的長纔。1960年成立瞭個人工作室,辛勤工作之外,他更渴望蛻變、渴望創作!

1967年,艾瑞·卡爾首次有機會為孩子的書配上插畫,這次充滿樂趣、大膽發揮創意的過程,讓他感覺暢快淋灕,也他日後走嚮為兒童創作圖畫書的道路。他年近40纔開始創作圖畫書,迄今為止,已經創作瞭《棕色的熊、棕色的熊,你在看什麼?》、《好餓的毛毛蟲》、《海馬先生》、《爸爸,我要月亮》等70多本色彩繽紛、富含想象力的拼貼畫風格的圖畫書,被翻譯成瞭多種語言,小讀者遍布世界各地,並榮獲多項世界著名兒童圖畫書奬。他筆下那條著名的毛毛蟲,已被翻譯成近50種語言版本,銷量突破3300萬,風行世界40餘年。

用戶評價

從結構布局上來看,這本書的編排方式極為大膽且富有層次感,絕非綫性敘事所能概括。它更像是一張精心繪製的星圖,不同的主題、不同的創作階段,像是不同的星體,它們之間相互關聯,通過看不見的引力場牽引著讀者的注意力。有些章節是沉浸式的體驗,仿佛時間被拉長,讓你完全沉浸在某一特定技法或某一特定情緒的細節中;而另一些章節則是跳躍式的,它們像是快速閃過的剪輯,用最精煉的片段勾勒齣數年間的轉變與成長。這種非綫性的敘述,完美地模仿瞭藝術傢的創作心路——那不是一條直綫,而是充滿瞭迂迴、重復、頓悟和自我推翻的過程。特彆是,作者在處理“靈感來源”時,采取瞭多重引用的手法,將文學、音樂、甚至自然界的聲響都納入考量範圍,極大地拓寬瞭“藝術如何誕生”的定義邊界。這本書對於那些習慣於傳統綫性閱讀的讀者來說,可能需要一點時間來適應這種“迷宮式”的結構,但一旦沉浸其中,便會發現這種結構本身就是對藝術本質的一種隱喻。

評分最讓我感到驚喜的是,這本書充滿瞭令人會心一笑的幽默感和人文關懷。在探討那些宏大、嚴肅的藝術議題時,作者總能在不經意間拋齣一個充滿生活氣息的小細節,或者一句自嘲式的反問,瞬間打破瞭那種高高在上的學術氛圍,讓藝術創作顯得平易近人。這種平衡掌握得極其到位——它既能讓你感受到藝術的崇高,又不至於讓人産生距離感或畏懼感。例如,書中提到的一些關於藝術傢日常瑣事的片段,諸如為省下購買昂貴顔料而節衣縮食,或是因為沉浸在創作中而忘記瞭重要的約會,這些都讓那位抽象的“藝術傢形象”瞬間豐滿起來,成為瞭一個有血有肉、會犯錯會煩惱的普通人。這本書的整體基調,是積極而充滿韌性的,它告訴你,偉大的藝術往往誕生於並不完美的生活之中。它不僅是一本關於“如何創作”的書,更是一本關於“如何帶著創造力生活”的指南,讀完後,心中的那股創作的火焰,似乎又被吹得更旺瞭一些。

評分這本關於藝術創作的書籍,其敘事的節奏感真是讓人著迷。作者似乎深諳如何引導讀者的心緒,時而將你帶入那種寜靜緻遠的冥想狀態,仿佛能感受到畫布上顔料混閤的微妙聲響;時而又猛地拉迴到現實的喧囂,那種對創作衝動的直接捕捉,讓人手心微微齣汗。它不是那種按部就班的“如何成為藝術傢”的教科書,倒更像是一場心靈的旅程記錄,記錄瞭一個人如何與自己內心的色彩進行對話。特彆是對“靈感”這個捉摸不定的概念,作者的處理方式非常細膩,沒有將其浪漫化為某種神啓,而是將其解構為日常觀察、不懈練習以及偶爾的“意外之喜”的結晶。我尤其欣賞其中描述的那些關於“失敗”的段落,它們被描繪得如此真實,充滿瞭掙紮和自我懷疑,但最終,正是這些看似挫敗的時刻,為最終的突破積蓄瞭能量。讀完後,我感覺自己對“完成一件作品”這件事有瞭更深一層的敬畏,它不僅僅是技巧的堆砌,更是一種內在能量的釋放與平衡。書中對光影、構圖的探討,雖然文字描述,卻擁有驚人的視覺衝擊力,仿佛我能聞到鬆節油和亞麻籽油混閤的味道。

評分這本書提供瞭一種罕見的、對“匠人精神”的深度剖析,但它避開瞭那種刻闆的、強調勤奮的陳詞濫調。它著重探討的是“堅持”背後的心理機製。是什麼力量支撐著一個創作者,在無數次被否定、作品被擱置,甚至連自己都開始懷疑的時刻,依然能夠拿起工具,迴到工作颱前?書中對“重復的力量”的描述尤其發人深省。它並非隻是機械地畫同樣的綫條或調同樣的顔色,而是在每一次重復中,尋找細微的差異和潛藏的意義。這種對細微差彆的敏銳捕捉能力,似乎是區分“匠人”與“藝術傢”的關鍵分水嶺。閱讀過程中,我常常被作者對於“材料”的敬畏感所感染——對紙張的紋理、顔料的厚度、畫筆的磨損程度,都有著近乎虔誠的描述。這讓我意識到,真正的藝術創造,是身體與材料之間一場永無止境的、充滿尊重的“對話”,而不僅僅是大腦中想法的簡單輸齣。它成功地將“技藝”提升到瞭“哲學思辨”的高度。

評分這本書的文字功底,簡直是令人拍案叫絕的範本。它的語言風格變化多端,時而華麗得如同巴洛剋時期的頌歌,用詞考究,句式綿長復雜,充滿瞭對美學細節的執著;而下一頁,它又會突然轉為一種極簡的、近乎口語化的敘述,直擊問題的核心,乾脆利落得像一筆精準的墨綫。這種文體的跳躍性,非但沒有造成閱讀上的障礙,反而極大地增強瞭閱讀的趣味性,讓人永遠無法預料下一秒會遇到怎樣的錶達方式。其中關於“色彩的哲學”那幾章,更是令人深思。作者沒有簡單地羅列色譜,而是將每一種顔色與人類的情感、文化記憶乃至物理現象聯係起來,構建瞭一個龐大的、內在的視覺宇宙。閱讀的過程,就像是跟著一個經驗豐富的嚮導,在一條麯摺卻充滿寶藏的小徑上探險。我甚至會忍不住停下來,反復琢磨那些措辭精妙的句子,它們就像精心打磨過的寶石,在不同的光綫下摺射齣不同的光芒。這本書對語言的駕馭能力,本身就是一種高超的藝術展示。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[現貨]新版 神奇樹屋29-53套裝 英文原版 Magic Tree House 梅林的任務1-25 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/16325007593/59bb877bN90a87c3d.jpg)