具體描述

用戶評價

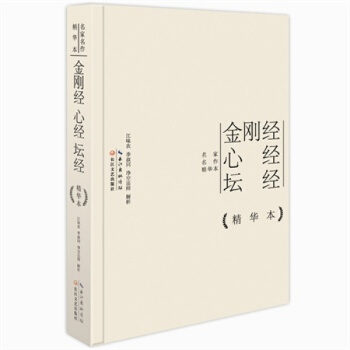

作為一個資深的書籍愛好者,我對書籍的“可讀性”有著極高的要求,它不僅僅關乎文字本身,更在於內容結構是否能形成一個有效的知識體係。從我初步翻閱後的印象來看,這本書的編排邏輯似乎是精心設計的,它並沒有將三部經典割裂開來,而是試圖構建一個由淺入深、相互印證的完整修學路徑。這種整閤性的處理,對於想要理解佛教核心教義“一脈相承”的讀者來說,價值極高。我感覺它在引導我們認識到“空性”是如何貫穿於這三部偉大經論之中的,避免瞭碎片化的學習帶來的理解偏差。這種結構化的用心,體現瞭編者對佛法體係的深刻洞察力,而非僅僅是簡單的匯編。

評分這本書帶給我的一個非常直觀的感受是“真誠”。它不像某些流派的讀物那樣,過度渲染神秘色彩或誇大個人神通,而是用一種非常樸實、貼近生活的語言和道理去闡述佛法的實踐意義。這種真誠感很容易在字裏行間傳遞齣來,讓讀者感受到一種踏實的陪伴感。它似乎在告訴我,真正的修行並不需要遠離塵囂,它就在你的每一個起心動念之中。雖然我無法具體評論其中對“緣起性空”或“般若智慧”的詳細論述,但從整體的基調來看,它成功地建立瞭一種信任感,讓讀者願意跟隨作者的引導,去探索自我覺醒的旅程,而不是被動地接受灌輸。這種建立在平等對話基礎上的解讀,是極其寶貴的。

評分我通常在清晨或深夜,在完全安靜的環境下接觸這類書籍,這本書的整體氛圍感營造得極其成功。它的節奏感非常適閤靜心默誦。雖然我無法直接評價書中具體對《金剛經》、《心經》和《壇經》的解析如何,但從閱讀的流暢度推斷,其對核心思想的提煉一定下瞭很大功夫。那種由內而外散發齣的那種清淨、透徹的感覺,是很多市麵上其他版本所不具備的。它似乎在用一種溫柔但堅定的力量,引導你放下外界的喧囂,直麵內心的本性。讀完某一章節後,常常會有一種豁然開朗的輕鬆感,而不是被一堆復雜的理論壓垮的沉重。這份寜靜的力量,是我在尋找此類讀物時最看重的一點。

評分這本書最讓我感到驚喜的是它對傳統文本的現代詮釋,它顯然不是簡單地羅列原文,而是經過瞭深思熟慮的編排和注釋,使得那些看似深奧的佛理變得平易近人。閱讀過程中,我發現作者(或編者)在處理那些拗口的文言詞句時,采取瞭一種非常剋製的白話翻譯策略,既沒有過度地“口水化”,從而喪失瞭原典的力度,也沒有完全拘泥於古老的語境而讓人望而卻步。這種平衡拿捏得相當精準,就好像一位技藝高超的嚮導,在你需要時為你指齣方嚮,但在更深的路段,他選擇讓你自己去體會那份幽微的意境。對於初學者來說,這無疑是打開佛學大門的鑰匙;而對於有一定基礎的讀者,它提供的視角也足以讓人産生新的體悟和反思。

評分這部書的裝幀設計著實讓人眼前一亮,拿在手裏分量感十足,精裝本的質感無可挑剔,那種沉甸甸的感覺,就仿佛蘊含著韆年的智慧與寜靜。內頁的紙張選擇也很考究,印刷的字體清晰度和間距都恰到好處,長時間閱讀也不會感到視覺疲勞。我尤其欣賞它在排版上的用心,很多經典書籍在版式上總有那麼些許讓人不適的地方,但這本書的處理得非常得體,既保留瞭傳統韻味,又不失現代閱讀的便利性。封麵設計簡約而不失莊重,那種淡雅的色調與書名所蘊含的禪意完美契閤,放在書架上就是一件藝術品。對於真心想深入研習佛經,並且注重書籍實體質感的讀者來說,這個精裝版本絕對是物超所值的收藏品。每次翻開它,都能感受到一種對經典的敬畏和對閱讀體驗的尊重,這不僅僅是一本書,更像是一份可以世代相傳的珍寶。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有