具体描述

●夏天来了

●毛线衣

●硬币

●伊甸园

●玛丽亚来了

●梦中漫游

●一切都和去年夏天一样

●沙箱

●亨利克牧师的领地

●大岩石

●小面包和果汁万岁

●海员叔叔来做客

●附近的印第安人

●猫头鹰屋

●马丁的自行车

●帕尔玛姨妈来做客

●游泳

●夜登大岩石

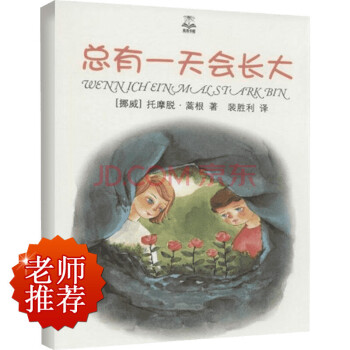

内容简介

本书的主人公约根是一个瘦小的小男孩,他很敏感,十分胆小。夏天来了,他却不肯换下冬衣,生怕别人嘲笑他的胳膊、腿太细。他不喜欢手枪、汽车,却喜欢洋娃娃。他像女孩一样,却和一个假小子玛利亚很要好。他长得很慢,很怕别人品头论足,自己心里也很着急。后来玛利亚鼓励他一起登上大岩石,使他终于克服了内心的胆怯,也深信自己总有会长大。这是一个关于成长中所遇到的烦恼的故事,有关爱与勇敢。 (挪)托摩脱·蒿根(Tormod Huagen) 著;裴胜利 译 托摩脱·蒿根(1945―2008),挪威儿童文学家,翻译家。1973年涉足文坛。以《并非和去年相同》奠定了自己文学生涯的基础。1990年更以《夜鸟》一书荣获“安徒生奖”。1984年蒿根成为第 一个被北欧理事会文学奖提名的儿童文学作家 哈默比不是一个城市。哈默甚至也不是一个小镇。哈默比只是森林中的一个小村庄。哈默比很好小。那儿的房子不像城市里的房子那样靠得很紧。不过它们之间的距离隔得也并不太远。人们只要走到房子跟前,便能看到邻居,或者听见他们的谈话;如果站在房前的台阶上,互相之间就可以交谈各种各样的事情了。

大城市里有许多面包师、牧师、女教师和女营业员;可是在哈默比向来就只有一个面包师和一个女教师,因为在一个这么小的地方,压根儿就不需要更多的面包师或者女教师。

在哈默比有许多母亲和父亲,当然没有城市里那么多,不过分配给孩子们倒也足够了。这里的孩子可以在一块儿玩耍。

等

用户评价

这本书给我的最大感受是它构建了一个极其复杂而又自洽的内在世界观。这个世界并非我们现实世界的简单复制,它在某种程度上被作者的情感滤镜重新塑造过,所有的景物都带上了一种诗意的、略微超现实的色彩。我尤其喜欢作者如何巧妙地将自然元素融入人物的命运线索中,比如一场突如其来的暴雨,不仅仅是天气变化,更像是某种情感的集中爆发或转折的预示。书中对于一些象征符号的运用,也十分耐人寻味,它们并非一目了然的教条式说教,而是需要读者主动去挖掘和解读,每一次新的阅读,可能都会发现先前忽略掉的深层含义,这极大地增加了书籍的重读价值。它鼓励读者不要满足于表面的信息,而去深入探索隐藏在文字结构之下的复杂关联。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,那种带着年代感的米黄色纸张,摸上去就有一种温暖的触感,仿佛能闻到旧书页里特有的淡淡的霉香和阳光晒过的味道。封面上的插画,线条简洁却极富神韵,勾勒出一种宁静而又充满想象力的氛围,特别是那个小小的、被藤蔓环绕的窗户,让人忍不住想推开它,一探究竟。装订工艺也十分扎实,书脊的走线工整有力,即便是经常翻阅,也让人相信它能陪伴很长时间。我特别喜欢它在细节处理上的用心,比如内页的字号选择和行距排版,读起来眼睛完全没有负担,即便是长时间沉浸在文字的世界里,也不会感到疲惫。这种对实体书质感的执着,在如今这个电子阅读盛行的时代,显得尤为珍贵,它不只是一堆纸墨的堆砌,更像是一件精心制作的工艺品,值得收藏。每一次把它从书架上取下来,那种厚重而踏实的感觉,都让我对即将开始的阅读旅程充满期待,它仿佛在无声地邀请你,进入一个可以慢下来的时空。

评分读完第一部分后,我有一种强烈的冲动,想立刻写信给作者,与其探讨其中关于“时间流逝”的哲学思考。作者对童年记忆的描摹,细致到了令人心惊的地步,比如那种夏日午后,阳光透过百叶窗在木地板上投下的斑驳光影,以及老式挂钟“嘀嗒”声的频率,都精准地勾勒出一种过去特有的生活节奏。书中角色之间的情感互动,也处理得极其细腻,没有刻意的煽情,一切都自然而然地渗透在日常的对话和无言的对视之中。特别欣赏作者笔下那种对于“不完美”的接纳态度,角色们都有各自的缺点和迷茫,但正是这些棱角,让他们的形象立体而真实,让人在他们身上看到自己的影子。这种对人性深处的洞察和温柔的刻画,使得整个故事不仅仅停留在表面的叙事层面,而上升到了对生命本质的探讨,读完让人久久不能平静,需要时间去消化其中蕴含的深意。

评分这本书的语言风格极其流畅自然,但其魅力却在于那些不经意的“留白”之处。作者似乎很懂得如何运用空气和沉默来构建场景,那些没有被言说的情感,往往比直接的表白更具张力。我注意到,作者偏爱使用一些带有地方色彩和生活气息的词汇,这些词语像一颗颗小小的鹅卵石,散落在文字的河流中,为整体的叙事增添了一种独特的泥土芬芳和生活气息,让读者仿佛真的置身于那个特定的小镇和氛围之中。叙事节奏的把握也十分高明,在需要舒缓时,笔触会变得极其缓慢,如同慢镜头般捕捉每一个细节;而在关键转折点,节奏会骤然加快,一气呵成,将读者的心绪推向高潮。这种张弛有度的叙事技巧,使得阅读过程充满了乐趣,很少出现那种拖沓或仓促的感觉,完全是享受式的沉浸体验。

评分从结构上来看,这本书的章节划分非常巧妙,它采用了非线性的叙事结构,但过渡却处理得天衣无缝。不同时间线索的穿插和交织,非但没有造成阅读上的混乱,反而像织锦一样,随着阅读的深入,图案越来越清晰、越来越宏大。作者对视角转换的控制力也令人赞叹,能够在不同角色的意识流之间自如切换,同时保证每个角色的声音都是独特且可辨识的,这对于保持叙事的清晰度来说是一个巨大的挑战,但这本书做到了。这种多维度的叙事视角,让读者能够从多个侧面去理解同一个事件的复杂性,避免了单一视角的局限,让人在合上书本后,仍能像是在观看一部多线索、高艺术水准的独立电影。它不仅是文字的组合,更是一次结构上的创新尝试。

评分书买回来儿子看上面内容很喜欢看,给商家快递小哥点赞

评分哈哈记住记住睡觉时记得就行

评分还行吧孩子们喜欢看。

评分给小孩子买的,这书写得不错?

评分?

评分小孩很喜欢这本子,包装完好

评分?????????

评分挺好啦,质量不错。

评分不错的商品品

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![什么是什么:数学的魅力 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10017323/c00305cd-0206-48c6-8f71-6993215cb0b1.jpg)

![左右脑开发训练题典 [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11576870/547d228fN47db3499.jpg)

![国际金奖迪士电影故事典藏系列 怪兽电力公司 [5-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11968807/57c938e6Neac4815e.jpg)

![小狗梦想学院(套装共4册) [6-9岁] [Puppy Academy] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12247248/5a2fa81fN9abbb459.jpg)

![童立方·与克拉克一起读经典:希腊神话 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12301050/5a618db0N716746df.jpg)

![外语社英语分级阅读:丽声经典故事屋(第2级 共4册) [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11263241/rBEhVlHVRxAIAAAAAAI7clIDIGsAAAyBwC6AwYAAjuK438.jpg)

![蒲蒲兰绘本馆:咬人大王布奇奇 [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11515390/5a2e46e6Neeaca73a.jpg)

![幻想大王奇遇记 16 幻影仙踪 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12249734/59e0897cN665118a4.jpg)

![童立方·与克拉克一起读经典:格林童话 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12282403/5a617e81N7cd7a146.jpg)

![童立方·与克拉克一起读经典:伊索寓言 [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12282423/5a615f0cN33fecdc2.jpg)

![童立方·与克拉克一起读经典系列精装绘本:安徒生童话+伊索寓言+希腊神话+格林童话(套装全4册) [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12343382/5ad6f70dN0da16113.jpg)