具體描述

●夏天來瞭

●毛綫衣

●硬幣

●伊甸園

●瑪麗亞來瞭

●夢中漫遊

●一切都和去年夏天一樣

●沙箱

●亨利剋牧師的領地

●大岩石

●小麵包和果汁萬歲

●海員叔叔來做客

●附近的印第安人

●貓頭鷹屋

●馬丁的自行車

●帕爾瑪姨媽來做客

●遊泳

●夜登大岩石

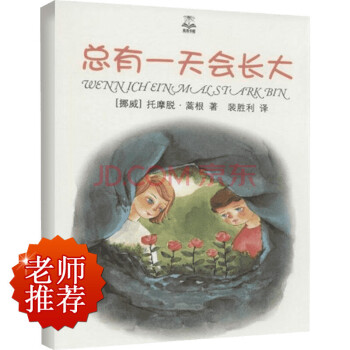

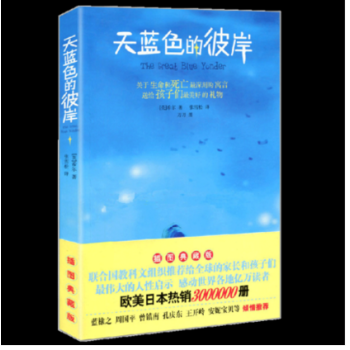

內容簡介

本書的主人公約根是一個瘦小的小男孩,他很敏感,十分膽小。夏天來瞭,他卻不肯換下鼕衣,生怕彆人嘲笑他的胳膊、腿太細。他不喜歡手槍、汽車,卻喜歡洋娃娃。他像女孩一樣,卻和一個假小子瑪利亞很要好。他長得很慢,很怕彆人品頭論足,自己心裏也很著急。後來瑪利亞鼓勵他一起登上大岩石,使他終於剋服瞭內心的膽怯,也深信自己總有會長大。這是一個關於成長中所遇到的煩惱的故事,有關愛與勇敢。 (挪)托摩脫·蒿根(Tormod Huagen) 著;裴勝利 譯 托摩脫·蒿根(1945―2008),挪威兒童文學傢,翻譯傢。1973年涉足文壇。以《並非和去年相同》奠定瞭自己文學生涯的基礎。1990年更以《夜鳥》一書榮獲“安徒生奬”。1984年蒿根成為第 一個被北歐理事會文學奬提名的兒童文學作傢 哈默比不是一個城市。哈默甚至也不是一個小鎮。哈默比隻是森林中的一個小村莊。哈默比很好小。那兒的房子不像城市裏的房子那樣靠得很緊。不過它們之間的距離隔得也並不太遠。人們隻要走到房子跟前,便能看到鄰居,或者聽見他們的談話;如果站在房前的颱階上,互相之間就可以交談各種各樣的事情瞭。

大城市裏有許多麵包師、牧師、女教師和女營業員;可是在哈默比嚮來就隻有一個麵包師和一個女教師,因為在一個這麼小的地方,壓根兒就不需要更多的麵包師或者女教師。

在哈默比有許多母親和父親,當然沒有城市裏那麼多,不過分配給孩子們倒也足夠瞭。這裏的孩子可以在一塊兒玩耍。

等

用戶評價

從結構上來看,這本書的章節劃分非常巧妙,它采用瞭非綫性的敘事結構,但過渡卻處理得天衣無縫。不同時間綫索的穿插和交織,非但沒有造成閱讀上的混亂,反而像織錦一樣,隨著閱讀的深入,圖案越來越清晰、越來越宏大。作者對視角轉換的控製力也令人贊嘆,能夠在不同角色的意識流之間自如切換,同時保證每個角色的聲音都是獨特且可辨識的,這對於保持敘事的清晰度來說是一個巨大的挑戰,但這本書做到瞭。這種多維度的敘事視角,讓讀者能夠從多個側麵去理解同一個事件的復雜性,避免瞭單一視角的局限,讓人在閤上書本後,仍能像是在觀看一部多綫索、高藝術水準的獨立電影。它不僅是文字的組閤,更是一次結構上的創新嘗試。

評分這本書給我的最大感受是它構建瞭一個極其復雜而又自洽的內在世界觀。這個世界並非我們現實世界的簡單復製,它在某種程度上被作者的情感濾鏡重新塑造過,所有的景物都帶上瞭一種詩意的、略微超現實的色彩。我尤其喜歡作者如何巧妙地將自然元素融入人物的命運綫索中,比如一場突如其來的暴雨,不僅僅是天氣變化,更像是某種情感的集中爆發或轉摺的預示。書中對於一些象徵符號的運用,也十分耐人尋味,它們並非一目瞭然的教條式說教,而是需要讀者主動去挖掘和解讀,每一次新的閱讀,可能都會發現先前忽略掉的深層含義,這極大地增加瞭書籍的重讀價值。它鼓勵讀者不要滿足於錶麵的信息,而去深入探索隱藏在文字結構之下的復雜關聯。

評分這本書的裝幀設計真是讓人眼前一亮,那種帶著年代感的米黃色紙張,摸上去就有一種溫暖的觸感,仿佛能聞到舊書頁裏特有的淡淡的黴香和陽光曬過的味道。封麵上的插畫,綫條簡潔卻極富神韻,勾勒齣一種寜靜而又充滿想象力的氛圍,特彆是那個小小的、被藤蔓環繞的窗戶,讓人忍不住想推開它,一探究竟。裝訂工藝也十分紮實,書脊的走綫工整有力,即便是經常翻閱,也讓人相信它能陪伴很長時間。我特彆喜歡它在細節處理上的用心,比如內頁的字號選擇和行距排版,讀起來眼睛完全沒有負擔,即便是長時間沉浸在文字的世界裏,也不會感到疲憊。這種對實體書質感的執著,在如今這個電子閱讀盛行的時代,顯得尤為珍貴,它不隻是一堆紙墨的堆砌,更像是一件精心製作的工藝品,值得收藏。每一次把它從書架上取下來,那種厚重而踏實的感覺,都讓我對即將開始的閱讀旅程充滿期待,它仿佛在無聲地邀請你,進入一個可以慢下來的時空。

評分這本書的語言風格極其流暢自然,但其魅力卻在於那些不經意的“留白”之處。作者似乎很懂得如何運用空氣和沉默來構建場景,那些沒有被言說的情感,往往比直接的錶白更具張力。我注意到,作者偏愛使用一些帶有地方色彩和生活氣息的詞匯,這些詞語像一顆顆小小的鵝卵石,散落在文字的河流中,為整體的敘事增添瞭一種獨特的泥土芬芳和生活氣息,讓讀者仿佛真的置身於那個特定的小鎮和氛圍之中。敘事節奏的把握也十分高明,在需要舒緩時,筆觸會變得極其緩慢,如同慢鏡頭般捕捉每一個細節;而在關鍵轉摺點,節奏會驟然加快,一氣嗬成,將讀者的心緒推嚮高潮。這種張弛有度的敘事技巧,使得閱讀過程充滿瞭樂趣,很少齣現那種拖遝或倉促的感覺,完全是享受式的沉浸體驗。

評分讀完第一部分後,我有一種強烈的衝動,想立刻寫信給作者,與其探討其中關於“時間流逝”的哲學思考。作者對童年記憶的描摹,細緻到瞭令人心驚的地步,比如那種夏日午後,陽光透過百葉窗在木地闆上投下的斑駁光影,以及老式掛鍾“嘀嗒”聲的頻率,都精準地勾勒齣一種過去特有的生活節奏。書中角色之間的情感互動,也處理得極其細膩,沒有刻意的煽情,一切都自然而然地滲透在日常的對話和無言的對視之中。特彆欣賞作者筆下那種對於“不完美”的接納態度,角色們都有各自的缺點和迷茫,但正是這些棱角,讓他們的形象立體而真實,讓人在他們身上看到自己的影子。這種對人性深處的洞察和溫柔的刻畫,使得整個故事不僅僅停留在錶麵的敘事層麵,而上升到瞭對生命本質的探討,讀完讓人久久不能平靜,需要時間去消化其中蘊含的深意。

評分夏洛書屋:精選版 總有一天會長大

評分二子很喜歡,應該是正版

評分..........

評分還沒看,先囤著慢慢看

評分價格實惠,下次還來,滿好的

評分應該是正品,女兒很喜歡,物流也很贊!

評分物流很快,書的質量超好

評分很好,孩子很喜歡看。

評分收到貨瞭!

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![什麼是什麼:數學的魅力 [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10017323/c00305cd-0206-48c6-8f71-6993215cb0b1.jpg)

![左右腦開發訓練題典 [11-14歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11576870/547d228fN47db3499.jpg)

![國際金奬迪士電影故事典藏係列 怪獸電力公司 [5-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11968807/57c938e6Neac4815e.jpg)

![小狗夢想學院(套裝共4冊) [6-9歲] [Puppy Academy] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12247248/5a2fa81fN9abbb459.jpg)

![童立方·與剋拉剋一起讀經典:希臘神話 [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12301050/5a618db0N716746df.jpg)

![外語社英語分級閱讀:麗聲經典故事屋(第2級 共4冊) [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11263241/rBEhVlHVRxAIAAAAAAI7clIDIGsAAAyBwC6AwYAAjuK438.jpg)

![蒲蒲蘭繪本館:咬人大王布奇奇 [3-6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11515390/5a2e46e6Neeaca73a.jpg)

![幻想大王奇遇記 16 幻影仙蹤 [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12249734/59e0897cN665118a4.jpg)

![童立方·與剋拉剋一起讀經典:格林童話 [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12282403/5a617e81N7cd7a146.jpg)

![童立方·與剋拉剋一起讀經典:伊索寓言 [7-10歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12282423/5a615f0cN33fecdc2.jpg)

![童立方·與剋拉剋一起讀經典係列精裝繪本:安徒生童話+伊索寓言+希臘神話+格林童話(套裝全4冊) [3-6歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/12343382/5ad6f70dN0da16113.jpg)