具体描述

内容简介

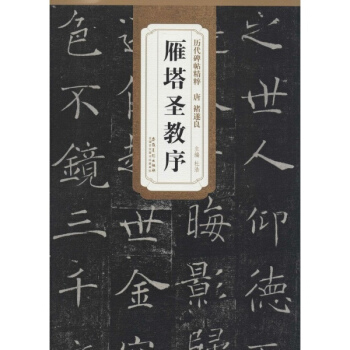

《褚遂良雁塔圣教序》亦称《慈恩寺圣教序》。褚遂良书,此碑在运笔上则采用方圆兼施,逆起逆止;横画竖入,竖画横起,首尾之间皆有起伏顿挫,提按使转以及回锋出锋也都有了一定的规矩,为唐各碑之冠,也是书法爱好者的入门典范。用户评价

我更倾向于将这本书视为一本高级的书法研究工具书,而非简单的入门读物。它的深度和广度都要求读者具备一定的书法基础。书中对褚遂良在楷书向行书过渡阶段所扮演角色的剖析,尤其精辟。它展示了《圣教序》是如何在法度森严的楷书基础上,融入了魏晋风度的洒脱与灵动,是唐代士人精神风貌的绝佳载体。书中对“意在笔先”在褚书中的具体体现,如墨色未至而气势已足的瞬间捕捉,给我的触动很大。此外,作者还穿插了对碑刻损泐(损坏和磨损)的详细描述和修复研究,这使得我们能更全面地认识到,我们今天所见的碑帖,是经过漫长历史淘洗的产物,这本身就是一种历史的厚重感。这本书的价值在于,它不仅让你“看”到了《圣教序》,更让你“理解”了它为何能成为千古绝唱,是所有认真对待中国传统艺术的书籍爱好者不可或缺的案头珍宝。

评分这本书的装帧设计本身就是一件艺术品,拿到手里沉甸甸的,装帧师对细节的把控可见一斑。内页采用的哑光纸张,最大限度地减少了反光,保证了欣赏碑帖拓片时的视觉舒适度。更值得称赞的是,书中穿插的释文和注释部分,排版极为清爽,丝毫没有干扰到主体书法的视觉焦点。我关注书法多年,深知书法鉴赏的困难在于如何用文字来精确描摹那种难以言喻的“气韵”。这本书在这方面的努力值得肯定,它通过对笔势的动态描述,比如“提按之轻重如呼吸之缓急”,成功地将抽象的审美体验具象化。特别是对几个关键难点的分析,比如“之”字的写法变化,作者用了多张局部特写图进行对比讲解,不同侧重的描绘让我对这个字型的把握精确了许多。这是一本真正尊重原作,又致力于普及高深书学理念的佳作,无论是陈列还是研习,都令人赏心悦目。

评分这本关于唐代书法大家褚遂良《雁塔圣教序》的艺术书籍,从装帧到内容都透露着一种古典的韵味。初翻开时,那细腻的纸张触感就让人心生敬意,仿佛能感受到历史的沉淀。尤其让我印象深刻的是,书中对碑帖原貌的超高清影印,那笔画的起承转合、墨色的浓淡干湿,都展现得淋漓尽致,即便是隔着纸张,也能体会到褚公那“瘦硬通神”的书风精髓。作者在导读部分没有过多纠缠于枯燥的史料考证,而是巧妙地将我们引入到那个时代背景下,去理解为什么在“二王”法帖的广袤天地间,褚遂良能走出一条如此独特而高妙的道路。他对“秀逸遒劲”的解读,让我这个书法爱好者豁然开朗,原来那些看似飘逸的笔触下,蕴含着极其严谨的结构和深厚的功力。书中对于结构布局的分析尤其到位,比如如何通过细微的欹侧变化来营造动感,如何运用中宫的紧凑来支撑整体的气韵,这些讲解远比以往我读过的许多理论书籍来得直观和深刻。对于想要深入研究魏晋唐楷过渡阶段的书友来说,这本书无疑提供了一个极其宝贵的参照系,它不仅仅是一本临摹帖的辅助读物,更是一部深入理解书法审美哲学的精美画册。

评分读完这本《雁塔圣教序》的艺术鉴赏集,我最大的感受是它提供了一种“活的”学习体验,而非冷冰冰的学术说教。作者的笔触非常生动,他没有堆砌晦涩的专业术语,而是擅长用比喻和画面感极强的语言来阐述艺术原理。比如,他将褚书的用笔比作“风中杨柳,铁骨虬枝”,这种强烈的对比一下子就抓住了褚体那种外柔内刚的特质。书中对碑文内容的文学赏析也做得相当出色,结合玄奘法师的译经精神和时代需求来探讨书法创作的内在驱动力,让临摹不再是机械地模仿外形,而是一种精神上的共鸣。我特别喜欢其中专门辟出的一章,详细对比了不同拓本在细节上的差异,并配上了放大图解,这对于追求精准性的学习者来说简直是福音。很多时候,拓本的选择和清晰度直接影响了学习效果,这本书显然在这方面下了大功夫,保证了所选范本的权威性和清晰度。整体来看,它更像是一位经验丰富的老师,在你身边循循善诱,帮你拨开迷雾,直达作品的审美高地。

评分说实话,我最初购买这本书是抱着试试看的心态,因为市场上关于碑帖的解读汗牛充栋,真正能让人眼前一亮的实在不多。然而,这本书的编排逻辑和艺术视野彻底颠覆了我的预期。它没有将《圣教序》视为一个孤立的文本,而是将其置于整个唐初书法变迁的大历史坐标中进行考察。书中清晰地梳理了从欧阳询到虞世南再到褚遂良的书风演进脉络,使得我们能更清晰地看到褚公是如何吸收前人精华,并大胆创新,最终形成那种独树一帜的“秀雅”风格的。这一点在探讨“瘦”与“劲”的辩证关系时体现得尤为明显。作者引用了许多古代书论家的观点,但并不照搬,而是结合现代的视觉分析工具进行再解读,形成了一种既有深度又不失现代感的评论体系。对于那些对“学古如何化古”感到困惑的书友,这本书无疑提供了一套成熟的方法论。它教你的不仅是“怎么写”,更是“为什么这么写”的内在逻辑。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有