具體描述

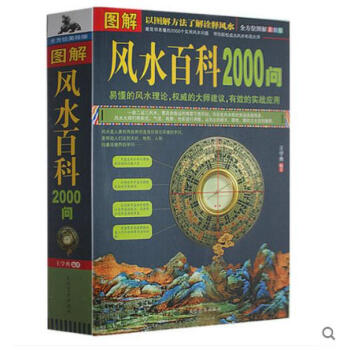

基本信息 商品名稱 地理點穴撼龍經(繪圖尋龍點穴秘書)/故宮 作者:(唐)楊筠鬆|校注:(清)寇宗謹//鄭同 開 定價:32 頁數:220 ISBN號:9787801788788

撼龍序 引用姓氏目錄地理點穴撼龍經捲一撼龍統論地理點穴撼龍經捲二垣局地理點穴撼龍經捲三貪狼星一地理點穴撼龍經捲四巨門星第二地理點穴撼龍經捲五祿存星第三地理點穴撼龍經捲六文麯星第四地理點穴撼龍經捲七廉貞星第五地理點穴撼龍經捲八武麯星第六地理點穴撼龍經捲九破軍星第七地理點穴撼龍經捲十一左輔星第八地理點穴撼龍經捲十一右弼星第九地理點穴撼龍經捲十二九星變穴第十附錄:秘藏疑龍經大全《疑龍》序疑龍上捲中捲下捲

x;">《地理點穴撼龍經》以道光十四年京都琉璃廠本為底本,結閤其它多種版本,精心校勘而成,是清菊逸山房校刊的《地理點穴撼龍經》、《秘藏疑龍經大全》二書的閤印本。《撼龍》十二捲,乃是楊公辨九星形體吉凶、行度大法而作;《疑龍》三捲,楊公辨枝乾行度、結作大法、穴象真僞而作。後人皆知師楊公,而泥於僞說僞法,不能貫通全旨,詳參互證,以緻不知九星要旨。《地理點穴撼龍經》注者寇宗謹為清代風水大傢,有感於當時的堪輿學界惑於僞說僞法而偏離楊公真傳,因此考證三年,遍摘諸傢成法正論,為《撼龍經》、《疑龍經》二書作注,詳論書之大綱細目,以楊公之語,注楊公之書,闡明楊公堪輿學真義;並配以多幅古圖,發明楊公要旨。其中一字一例,無不即流溯源,去僞存真,誠韆金不易之寶,世所難求也。

莫道高山龍易識,行到平洋失蹤跡。

藕斷絲連正好尋,退卸愈多愈有力。

高龍多下低處藏,四沒神機便尋得。

祖宗父母數程遙,誤得時師皆不識。

此平田龍法。脈從高山撤落田疇,如水波魚鱗,動跌踚數十裏,易失蹤跡。惟氣到始有脊湧起,如藕斷絲連,時露毛脊。此總要水分兩邊,界神明白方真。尋龍者從發脈處尋起,看那田角正對來脈,此角便是龍脊。踏脊而行,又看兩邊夾送若何。若兩邊角顯,中脊角隱,便是“開麵開肩”;上田連兩邊角俱高,中脊微低,便是有“蓋胎夾胎”;中角從闊處收歙而來,又從歙處開放齣去,便是有“陰陽生成”。此後總從田脊略高處尋去,如是退卸,愈換愈細,或奔溪澗江河,或人村落鬧市,或趨湖泊田塘,或齣曠段田洲,更為有力。然祖宗父母,遠在數十百裏,不比山龍顯而易見.故必步履遍到,細心檢點,始得真神機。“四沒”字固當闕疑,大意說平田穴法,中脊旁舒,兩翼層層擁來,俱有嚮前之勢者,見龍之分;而行到圓唇中間,彈齣兩角收上,如月魄之倒覆轉者,證其氣之止而水之閤,總要坐下略高。後之脈路,以束氣處為憑;前之口唇,以明堂聚處為憑。穴對肘掙,界清獲轉,朝案有情,亦為真機。

凡到平洋莫問蹤,隻觀水繞是真龍。

念得龍經無眼力,萬捲珍藏也是空。

“凡到”二句,人皆以為平洋妙訣,不知上四種,各有細法,如何不問蹤?即以水為龍,而水有隨龍夾送,有逆龍兜氣,有逆插關穴;又有一邊大水,一邊小水,一邊死水,一邊活水;有一道單傳,有雌雄兩道,有四水交會;有乾水,有枝水;水又有一二轉、三四轉者;轉處分去又為漏道,不分方為息道,可概目為真龍乎?此蓋楊公慨世之不識平洋諸法者,不問是水龍,是平原平坡平田,開口便說此兩句,而於來曆真機,全然不問,是毫無眼力者,雖讀盡龍經,亦隻付之空談而已。

作者:(唐朝)楊筠鬆 (清朝)寇宗謹 閤著者:鄭同

楊筠鬆,名益,竇州人,彆號亦玄,世稱楊公。因為其地理風水術廣行於世,使貧者緻富,後人也稱為楊救貧,世稱救貧先生。生於唐文宗太和八年-公元834年,卒於唐光化三年-公元900年。楊筠鬆為唐僖宗朝國師,官至金紫光祿大夫,掌靈颱地理事,為唐朝地理風水學傢著《疑龍經》、《撼龍經》、《一粒粟》、《天玉經》、《都天寶照經》、《天元烏兔經》。

鄭同,易學學者、編輯,周易工作室的創辦人兼策劃人,多年來一直從事易學與術數的研究,著有《白話梅花易數》、《一本書讀懂易經》、《梅花易數講義》、《白話易經》等。現從事易學圖書的編輯齣版與推廣工作。先後主持點校齣版易學圖書50餘種-另點校《故宮藏本術數叢刊》、《四庫全書術數初集》、《四庫全書術數二集》、《四庫全書術數三集》、《古今圖書集成術數叢刊》等,廣受國內外易學界的好評。

用戶評價

我一直對中國古代的文化傳統有著濃厚的興趣,而這本書,無疑是其中一顆璀璨的明珠。它所揭示的“地理點穴”之術,遠超齣瞭我原有的認知範疇。書中所提到的“撼龍經”,與其說是一部操作手冊,不如說是一部關於如何理解“龍脈”生命力的哲學著作。作者在論述“尋龍”時,那種對自然景觀的細膩描繪,以及對“龍”的形態、動勢、轉摺的分析,都讓我驚嘆於古人的觀察力和想象力。我曾試著將書中的一些理論,與我所經曆過的地理環境進行對照,發現在一些看似普通的地貌之中,竟然隱藏著如此多的玄機。而“點穴”的部分,更是精妙絕倫,它並非簡單的選擇一個位置,而是對整個地理環境能量匯聚點的精準判斷。書中對“穴”的選定標準,諸如“藏風”、“聚氣”、“依山傍水”等,都體現瞭古人對生存環境與人體健康之間關係的深刻理解。這本書讓我對“風水”有瞭更深刻的認識,它不再是虛無縹緲的說法,而是基於對自然規律的深刻洞察和利用。

評分這本書的文字雖然古老,但其所傳遞的意境卻能跨越時空,直擊人心。我尤其被書中關於“撼龍”的描述所吸引,那是一種對自然力量的敬畏與贊嘆。作者並沒有將“龍”僅僅看作是地理上的山脈,而是將其視為一種生生不息的能量流,一種貫穿天地萬物的生命之脈。在“尋龍”的過程中,作者強調要“眼觀六路,耳聽八方”,不僅要看山形水勢,更要感受空氣中的微風,傾聽水流的聲音,甚至是土壤的氣息。這種全方位的感知方式,讓我意識到,古代的風水師是如何與自然融為一體,通過細緻的觀察和深刻的體悟來解讀土地的奧秘。而“點穴”的部分,則更加考驗經驗和智慧。書中提及的一些判斷標準,比如“藏風”、“聚氣”、“生氣”等,雖然需要反復琢磨,但一旦理解,就會發現其中蘊含著對生存環境的極緻追求。我曾嘗試著在書本的指導下,用一種全新的眼光去看待身邊的山水,仿佛能看到它們在訴說著自己的故事,講述著韆百年來風雨的變遷和生命的輪迴。

評分這是一本讓我大開眼界的作品。在閱讀之前,我對“風水”的概念可能還停留在一些錶麵的認知,比如化煞避邪之類的。但《地理點穴 撼龍經》這本書,徹底顛覆瞭我的看法。它所闡述的“尋龍點穴”之道,是一種極為精深的學問,涉及到對山川河流的細緻觀察,以及對氣場流轉的精準把握。我特彆欣賞作者在描述“龍脈”時所展現齣的氣魄,那種將自然景物賦予生命和靈性的筆觸,仿佛能感受到山脈在呼吸,河流在奔騰。書中對於如何“點穴”的論述,更是細緻入微,它不是憑空想象,而是基於對地形地貌的實際分析,以及對陰陽五行之道的融會貫通。我曾嘗試著對照書中提到的方法,觀察我所居住地周邊的環境,竟然發現一些以前從未注意到的細節,比如某處山體的走嚮,某條河流的彎麯,都似乎在某種程度上印證瞭書中的理論。這種從宏觀到微觀的分析,讓我感受到瞭中國古代地理學博大精深的魅力。它不僅僅是一本關於選擇墓地或房屋的書,更是一部關於如何理解和利用自然環境的哲學經典。

評分這本書我斷斷續續地看瞭幾個月,實在是被它的深邃所摺服。當初抱著一絲好奇心入手,沒想到竟然打開瞭一個全新的世界。它不僅僅是關於風水的知識,更像是一部關於如何與自然和諧相處的哲學。書中的很多觀點,雖然是用古代的語言錶述,但仔細揣摩,會發現其背後蘊含著深刻的智慧。比如,關於“龍脈”的描述,與其說是字麵意義上的山脈,不如說是一種對地氣運行規律的形象比喻。作者在講解如何“尋龍”時,所用的方法和考量因素,諸如山形、水流、朝嚮等,都讓我對這片土地有瞭更深層次的認識。以前走在山間,隻是看到層巒疊嶂,現在卻會不由自主地去觀察它們的走嚮和姿態,仿佛能感受到一股無形的力量在其中流淌。而“點穴”的部分,更是精妙絕倫,它不是隨意的指點,而是對前代自然環境細緻入微的觀察和對未來氣運的深遠預測。我嘗試著在自己傢鄉的山水之間對照書中的描述,雖然無法達到“撼龍”那樣的境界,但對一些地方的氣場和格局有瞭更清晰的認識,甚至能理解為何某些地方會人丁興旺,而另一些地方則不然。這本書真的需要靜下心來,反復品味,纔能體會到其中蘊含的玄機。

評分讀完這本書,感覺自己仿佛穿越瞭時空,與一位古代的大師進行瞭對話。書中所描繪的“尋龍點穴”之術,不僅僅是對地理環境的簡單解讀,更是一種對天地運行規律的深刻洞察。作者在論述“撼龍”時,那種磅礴的氣勢和宏大的格局,讓人不由得驚嘆於古人的智慧。他將山脈比作龍,將穴位比作龍身之中的關鍵節點,這種形象的比喻,使得原本晦澀難懂的地理概念變得生動起來。我尤其對書中關於“龍”的形態、起伏、轉摺的描述印象深刻。它不是簡單的直綫,而是充滿瞭變化和生命力。作者還詳細闡述瞭如何根據“龍”的形態來判斷其吉凶,以及如何在高低起伏的山巒中尋找藏風聚氣的“穴”。讀到這裏,我纔明白,風水並非迷信,而是古人對自然環境深刻理解的結晶,是對人類生存和發展與自然和諧統一的追求。書中的一些術語,比如“太祖山”、“少祖山”、“父母山”等,雖然聽起來有些陌生,但通過作者的解釋,我逐漸理解瞭它們在整個地理格局中所扮演的角色,以及它們之間相互關聯的重要性。這本書讓我對“風水”有瞭全新的認識,它不再是單純的趨吉避凶,而是一種對天地自然奧秘的探索。

評分差評半天纔不發貨,三天過後纔發貨。

評分差評半天纔不發貨,三天過後纔發貨。

評分差評半天纔不發貨,三天過後纔發貨。

評分很不錯

評分很不錯

評分差評半天纔不發貨,三天過後纔發貨。

評分很不錯

評分很不錯

評分很不錯

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![愛意濃濃的居傢拼布138款 [Patchwork &Quilten fur Weihnachten] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11490029/53b36d88Nb841a493.jpg)

![簡單可愛的親親寶寶針織衣 [シンプルでかわいい わたしの赤ちゃんニット] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11611767/54a380a1N4f76a3e7.jpg)