具体描述

| 商品基本信息,请以下列介绍为准 | |

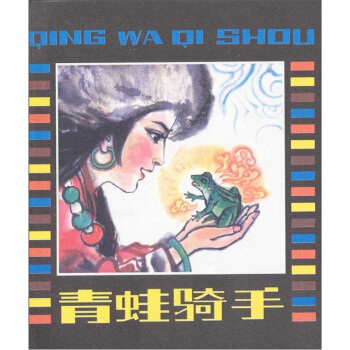

| 商品名称: | 青蛙骑手 |

| 作者: | 纪华 |

| 定价: | 12.0 |

| 出版社: | 人民美术出版社 |

| 出版日期: | 2011-01-01 |

| ISBN: | 9787102050942 |

| 印次: | 1 |

| 版次: | 1 |

| 装帧: | 平装 |

| 开本: | 40开 |

| 内容简介 | |

| 青蛙骑手本是龙王的儿子,他本领出众,爱贫苦老百姓。他不幸败在雪魔王手里,魔王把他变成了又小又丑的青蛙。 国王的三公主心地善良,有眼力。她发现青蛙举止非凡,十分可爱,便跟着他一起去帮助贫苦老百姓。当三公主知道了青蛙的不幸遭遇后,冒着生命危险去找雪魔王。在春天姑娘等人的帮助下,三公主制服了雪魔王,救了青蛙骑手。善美终于战胜了丑恶。 |

用户评价

这是一部彻彻底底的“氛围感”大作,它成功地营造了一种令人毛骨悚然却又无法自拔的诡谲气质。与其说它是一个故事,不如说它是一张铺开的、弥漫着湿冷雾气的巨大情绪网。作者对“未知”的恐惧感拿捏得极为精准,他从不急于揭开谜底,而是不断地在边缘地带游走,用低沉、重复的意象(比如始终在午夜敲响的钟声、永远在窗外盘旋的乌鸦)来固化读者的焦虑感。这种叙事策略非常高明,它让你明白,真正的恐怖并非来自血腥的场面,而是来自对“真相可能比想象中更糟”的预感。我常常在夜深人静时翻开它,那种被环境音和内心不安所放大的阅读体验,简直是感官的极限挑战。读完最后一页,我久久不能平静,不是因为情节多么震撼,而是因为那种渗透骨髓的、弥漫在空气中的阴郁感,仿佛还未散去,需要时间来重新适应“正常”的光线和声音。这本书完美诠释了“文学的恐怖”应该是什么样子。

评分如果将文学比作建筑,那么这本书绝对属于那种结构复杂、装饰繁复的哥特式大教堂。它并非以清晰的线性叙事取胜,而是通过多重叙事者、时间线多次交叉、以及大量内省独白构建起一个庞大而迷宫般的内在世界。这种结构要求读者具备极高的耐心和专注力去梳理那些散落的碎片。你会发现,一个场景可能从甲的视角被讲述一次,紧接着又通过乙的记忆被颠覆重构,而丙的日记则提供了第三种,也许是更扭曲的解读。这种手法极大地拓展了“真相”的边界,让你深刻反思我们日常所依赖的“客观事实”的脆弱性。在阅读过程中,我发现自己需要频繁地回头查找前文,绘制思维导图,以确保没有遗漏任何一个关键的伏笔或矛盾点。但所有的付出都是值得的,当那些看似无关的线索最终以一种意想不到的方式交汇时,那种豁然开朗的震撼感,是线性叙事所无法给予的。它考验的不仅是阅读能力,更是逻辑整合与结构解析的能力。

评分我很少读到如此具有时代纵深感的历史叙事,这本书仿佛是一台精密的时光机器,将我们牢牢吸入一个被遗忘的年代的肌理之中。它并非那种宏大叙事、只关注帝王将相的教科书式描写,而是将视角聚焦于市井小民的日常与挣扎。那些在历史洪流中看似微不足道的个体命运,是如何被时代的巨轮碾压、塑造,直至最终汇聚成改变历史进程的无形力量,展现得淋漓尽致。作者对那个特定时期的风俗、俚语、甚至衣着的材质都有着近乎偏执的考据,读起来毫无跳脱感,一切都显得那么自然、真实,仿佛我就是那个街头巷尾的目击者。特别是对于战乱时期人性的刻画,那种在绝境中迸发出的善良与自私、勇气与怯懦,都被剥离得干净彻底,毫无粉饰太平。每次翻开,我都感觉自己不仅仅是在“阅读”故事,更是在进行一次沉浸式的、充满敬畏的“考古发掘”。这种对历史细节的尊重,让这部作品拥有了超越一般小说的重量感和不朽性。

评分这本小说简直是一场味蕾的盛宴!作者对食物的描绘细致入微,那种香气仿佛能穿透纸页,直达读者的鼻腔。我清晰地想象出刚出炉的面包带着微焦的酥脆外壳,内里却是蓬松得如同云朵一般的质地,还有那炖得软烂入味的红烧肉,酱汁浓郁得让人恨不得舔干净盘子。更绝妙的是,作者并没有仅仅停留在感官刺激上,这些食物往往与角色的情感和命运紧密相连。比如,某次关键性的谈判,桌上摆放的精致茶点,其微妙的苦涩与回甘,恰恰影射了人物内心复杂纠结的挣扎。读到高潮部分,饥肠辘辘的感觉实在难以忍受,我不得不放下书,跑去厨房给自己找点零食垫垫肚子。如果说文学作品需要提供逃离现实的通道,那么这本书无疑提供了一条通往最温暖、最抚慰人心的厨房的捷径。它让我在阅读的过程中,不仅体验了跌宕起伏的剧情,更享受了一次彻底的、令人满足的“美食之旅”。书中的烹饪细节考究到连火候的掌控、食材的产地都一一交代,足见作者在生活体验上的深厚积累,绝非纸上谈兵。

评分这部作品的语言风格简直是魔术师的杰作,它构建了一个完全自洽的逻辑和美学体系。文字的密度极高,每一个句子都像是经过千锤百炼的宝石,错落有致,闪烁着独特的光芒。我尤其欣赏作者那种对“间接表达”的炉火纯青的运用。他很少直接告诉你人物的感受,而是通过对环境光线的细微变化、对角色不自觉的小动作的捕捉,将情绪层层递进地渗透给读者。这种“留白”的艺术处理,迫使读者必须主动参与到叙事构建中,去填补那些未言明的空白,使得每次阅读体验都带有强烈的个人色彩和再创造性。读这本书,就像在进行一场需要全神贯注的智力游戏,你必须紧跟作者跳跃性的思维节奏,才能把握住那些稍纵即逝的哲学隐喻。那些看似无关紧要的场景描述,往往在后续章节中会以惊人的方式回收,形成一个精妙绝伦的闭环,让人在恍然大悟时感到一种智力上的极大满足。这种挑战性的阅读体验,是如今快餐文学中极为罕见的珍品。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有