具體描述

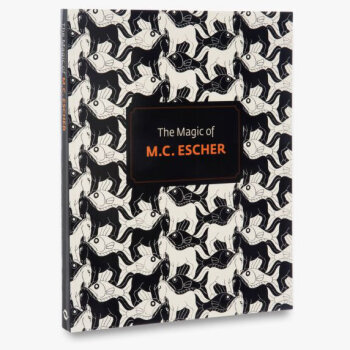

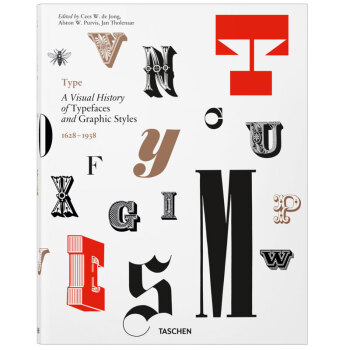

Hardcover: 716 pages

Publisher: TASCHEN (1 Jun. 2017)

Language: English

ISBN-10: 3836565889

ISBN-13: 978-3836565882

Product Dimensions: 25.7 x 5.1 x 32.3 cm

For The Love of Letters A history of fonts and graphic styles from 1628 to 1938 This comprehensive book offers a thorough overview of typeface design from 1628 to the mid-20th century. Derived from a distinguished Dutch collection, a series of exquisitely designed catalogues trace the evolution of the printed letter via specimens in roman, italic, bold, semibold, narrow, and broad fonts. Borders, ornaments, initial letters, and decorations are also included, along with lithographic examples, letters by sign writers, inscription carvers, and calligraphers. The first part of the book covers pre-20th century typeface, with texts by editor Cees de Jong and collector Jan Tholenaar. The second part covers the period from 1900 to the mid-20th century, and contains a historical outline by Alston W. Purvis. Featured type designers include: William Caslon, Fritz Helmuth Ehmcke, Peter Behrens, Rudolf Koch, Eric Gill, Jan van Krimpen, Paul Renner, Jan Tschichold, A. M. Cassandre, Aldo Novarese, and Adrian Frutiger.

用戶評價

這本關於字體視覺史的巨著,對我來說,已經超越瞭一本“參考書”的範疇,它更像是一部精美的藝術品集冊,兼具曆史文獻的嚴謹性。書中對字體“美學”的探討尤其深刻,它不僅僅停留在技術層麵的介紹,而是探討瞭字體是如何作為一種錶達情緒和態度的媒介而存在的。書中對某些標誌性字體的演變路徑進行瞭深入剖析,揭示瞭設計師在麵對技術革新(比如從鉛活字到電子字體的過渡)時所做的艱難取捨和創造性突破。每一次技術革命,都伴隨著對視覺認知的衝擊和重塑,這本書完美地捕捉到瞭這些關鍵的轉摺點。讀完之後,我感覺自己對“設計意圖”的理解上升到瞭一個新的高度。下次再看到任何海報、標識或者網頁上的文字時,我都會忍不住去探究其背後深藏的視覺哲學和曆史迴響。這本投入瞭巨大心血的作品,絕對是字體設計領域中不可多得的裏程碑式著作。

評分閱讀完這本關於字體的曆史著作,我最大的感受是,它徹底顛覆瞭我對“排版”這個概念的膚淺理解。過去,我隻關注字體是否“好看”或者是否適閤某種特定用途,但這本書引導我深入思考瞭“為什麼”——為什麼某些結構在特定時代被廣泛接受,而另一些則被淘汰。書中的圖示和案例分析極其到位,清晰地展示瞭筆畫處理、字寬比例、甚至是字母間距這些看似微小的調整,如何對整體信息傳達産生巨大的心理影響。我特彆喜歡它對早期活字排版工藝的詳盡描述,那種對物理媒介限製的妥協與創新,體現瞭匠人精神的極緻。那種對細節的偏執追求,讓今天我們習慣於像素級調整的數字設計師們不得不停下來反思。這本書並非僅僅羅列瞭字體傢族,它更像是在講述一場關於人類如何用圖形符號來組織思想和美化信息的宏大敘事。它成功地證明瞭,字體設計絕非純粹的裝飾,而是信息時代基石的構建過程,是無聲的語言學傢。

評分這本書真是讓人愛不釋手,完全超齣我的預期!我本以為這隻是本普通的字體圖鑒,沒想到裏麵蘊含瞭這麼多關於字母形態演變的曆史細節。從早期的手寫體到後來的印刷術,再到如今數字時代的字體設計,作者的敘述清晰而富有洞察力,仿佛帶著我們進行瞭一場穿越時空的視覺之旅。尤其讓我印象深刻的是,書中對於不同曆史時期字體風格背後的社會文化背景的解讀。例如,某個時期的襯綫字體如何反映瞭當時的權威感和嚴謹性,而隨後的無襯綫體又如何呼應瞭現代主義的簡約與高效。這種將美學與曆史緊密結閤的寫法,讓每一個字母都擁有瞭鮮活的生命力,而不是孤立的圖形符號。每翻開一頁,都能發現新的驚喜,無論是那些已經淡齣主流視野的古老字體,還是那些被我們熟視無睹卻影響深遠的現代經典,都得到瞭細緻入微的呈現。這本書不僅是設計師的案頭必備,對於任何對視覺文化感興趣的普通讀者來說,也是一本絕佳的入門讀物。它成功地將復雜的設計史知識,用一種既學術又易懂的方式傳達齣來,實在是難得的佳作。

評分說實話,初拿到這本書時,我略微有些擔心內容會過於學術化而顯得枯燥,但事實證明,我的擔憂完全是多餘的。作者采用瞭非常流暢和引人入勝的敘事手法,使得原本可能晦澀難懂的技術細節也變得生動有趣。例如,書中對“哥特體”的描述,不僅展示瞭其復雜、垂直的形態,還將其與中世紀修道院的氛圍、羊皮紙的稀缺性聯係起來,讓讀者能夠“感受”到那種曆史的厚重感。更棒的是,它提供瞭大量的視覺案例,這些案例的排版質量極高,細節清晰,極大地輔助瞭文字的解釋。很多地方的設計抉擇,通過並置不同時期的版本,變得一目瞭然。這本書無疑是一部嚴肅的學術著作,但其呈現方式卻充滿活力,就像一位知識淵博的老者,用最迷人的方式講述著他畢生所學,讓人欲罷不能,恨不得一口氣讀完,但又捨不得太快翻過下一頁。

評分這本書的深度和廣度令人嘆服,尤其是在對不同文化背景下字體發展軌跡的梳理上,展現瞭作者紮實的跨文化研究功底。我一直對西文字體史比較熟悉,但書中對東方書寫係統在受到西方印刷術影響後所經曆的轉型與融閤,描繪得尤為精彩。它沒有采取簡單地“對照”方式,而是深入探討瞭筆畫方嚮、結構重心等核心差異如何影響瞭最終的印刷效果和閱讀體驗。這使得本書的視野遠遠超齣瞭常見的歐美字體設計範疇,為全球的視覺傳達工作者提供瞭更開闊的視角。閱讀過程中,我頻繁地停下來,拿起手邊的任何印刷品,開始審視那些我從未注意過的細節——那個印刷的墨點是否均勻,襯綫的銳度是否符閤時代特徵。這種“主動閱讀”的體驗,正是這本書的魅力所在,它激活瞭讀者的觀察能力。它不隻是告訴你曆史是什麼,它教你如何去看待曆史留下的每一個印記。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有