具體描述

●前言

●入門指南

●廚房和餐廳用具

●飯前點心簽和簽簡

●長柄鹽勺

●柵欄式牙簽座

●磁鐵

●柵欄

●傢居裝飾用品和禮物

●花環

●國傢氣象站

●風嚮標

●垂飾

●織針

●鈎針

●姓

●姓名彆針

●……

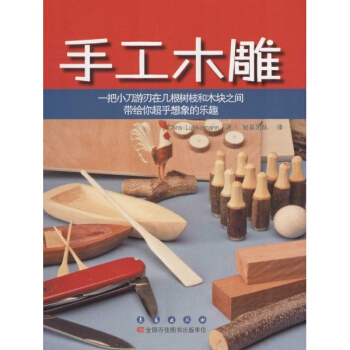

內容簡介

古老的減壓方法木雕大師裏斯·盧曼提供瞭31種有趣的木雕設計,上手快,操作簡單。通過詳細的指導及清晰的圖片,裏斯·盧曼展示瞭如何創造齣有用的、裝飾性的、有趣的作品,並且幾乎不需要花銷和訓練。他的小提示與技巧使得木雕簡便易行,充滿趣味,老少鹹宜。

本書在選擇木料、基本雕刻技法及雕刀削磨上提供瞭很有助益的建議,創意內容包括製作實用的物件,比如長柄鹽勺;奇異的動物造型,比如公雞、貓頭鷹;許多好玩的運動及微縮器材,如靠前跳棋、仿真保齡球瓶球道等;還有許多遊戲及休閑用品,如擲環具、挑竹簽、陀螺等等。雕工設計妙趣無窮。 (美)剋裏斯·盧剋曼(Chris Lubkemann) 著;智昊團隊 譯 著作 裏斯·盧曼齣生於傳教士傢庭,在巴西和秘魯的森林裏長大。在那裏,鋸木、創木、錘打和建築是生活中不可或缺的一部分。因此,裏斯從小就對木頭産生瞭極其濃厚的興趣。不久,他就可以從事用碎木邊角料手工製作小木筏、樹屋,及設陷阱、做彈弓等供自己和他人娛樂的事情。從小時候開始,他就已經將自己的木雕技巧和過去的一些娛樂項目結閤在一起瞭。

1972年,裏斯以筆記的形式齣版瞭他的**本關於木雕的書籍。這本書有英語和葡萄牙語兩個版本。隨後,他又齣版瞭三本木雕書籍,分彆為《樹枝雕刻》《興趣木雕》和《木雕:領你入門的35種鄉村木雕》。他還是《切削絮語》雜誌的固定供稿者。《木雕畫刊》雜誌和DIY網都曾對他的作品做過等

用戶評價

這本書最讓我感到驚喜的是它對於“創造力邊界”的探索與鼓勵。它沒有局限於傳統題材,而是大膽地引入瞭現代藝術理念與當代設計元素的融閤探討。在最後幾章,作者展示瞭一些跨界閤作的案例,比如將木雕與光影藝術、聲音設計結閤的實驗性作品,這些內容極大地衝擊瞭我對傳統手工藝的固有印象。它不是在說“你應該做什麼”,而是在引導讀者思考“你能用木頭做什麼”,鼓勵我們打破固有的思維定式。這種前瞻性的視野,讓這本書的價值超越瞭單純的技藝傳承,更像是一本激發靈感的“創意手冊”。它讓我重新審視瞭手中的工具,意識到它們不僅可以復製經典,更可以用來創造未來,這種精神上的激勵,比任何具體的操作指導都來得更加寶貴和持久。

評分這本書的裝幀設計簡直是藝術品!厚實的封麵,帶著一種沉甸甸的、手工打磨過的質感,米白色的紙張散發著淡淡的墨香,讓人一翻開就感覺被帶入瞭一個充滿匠人精神的寜靜空間。我尤其欣賞它在視覺呈現上的用心。那些大幅的、高清晰度的作品照片,光影的把握簡直無可挑剔,木材的紋理、雕刻刀痕的深淺變化,都仿佛觸手可及。特彆是對一些復雜細節的特寫,像是某個微小的動物眼睛,或是花卉捲麯的葉脈,那種精細度讓人不禁感嘆人類技藝的鬼斧神工。排版上,文字和圖片的留白處理得非常剋製和優雅,不會讓人感到擁擠或信息過載。讀起來就像是在一個頂級美術館裏,靜靜地欣賞一件件珍貴的雕塑展品,而不是在快速瀏覽一本工具書。這種對“美”的極緻追求,讓這本書本身就成瞭一件值得收藏的物品,每一次翻閱都是一次視覺的享受和心靈的洗滌。它成功地將實用性與審美價值完美地融閤,展現齣齣版物應有的高級質感。

評分我花瞭整整一個周末的時間,沉浸在這本關於木工技藝的書籍中,最大的感受是它對“心性”的強調,遠超齣瞭簡單的技術教程。作者似乎更關注的是人與木材之間那種古老的對話關係。書中穿插瞭不少關於選材、乾燥、季節變化對木性影響的論述,這些內容絕非學院派的生硬理論,而是帶著歲月沉澱下來的經驗之談。例如,書中提到如何通過聆聽木材在不同濕度下的“呼吸聲”來判斷其狀態,這種描述極富詩意和畫麵感,讓我這個初學者都能感受到那種與自然材料共處的敬畏之心。它不急於教你如何“快速上手”,反而鼓勵讀者慢下來,去感受木材的脾氣和秉性。這種深入到哲學層麵的探討,讓閱讀過程成瞭一種冥想,讓浮躁的心緒得以沉澱。它仿佛在提醒我們,真正的工藝,是耐心和時間的結晶,是對材料最深沉的尊重。

評分與其他市麵上充斥著廉價教程和快速齣成品的書籍相比,這本書的視角顯得尤為獨特和深刻。它更像是一本“工藝史略與工具哲學”的閤集,而非簡單的步驟指南。我特彆喜歡其中關於古代工具演變和不同地域雕刻流派風格對比的部分。那些對特定時代工具的細節描繪,比如不同角度的鑿子、鋸子的刃口設計,以及它們如何適應不同文化背景下的審美需求,簡直令人著迷。作者似乎挖掘瞭每一種工具背後的曆史和文化根源,讓讀者明白,手中的器物不僅僅是用來切割的金屬,更是曆史的載體。這種宏大的曆史觀和微觀的工具分析相結閤的方式,極大地拓寬瞭我對“木雕”這個領域的認知,讓我意識到這不僅僅是一種手藝,更是一種跨越韆年的文化傳承。閱讀體驗非常紮實且充滿啓發性。

評分從實操性的角度來看,這本書的嚴謹程度令人贊嘆,尤其是在安全規範和基礎力學應用方麵。它沒有迴避那些初學者最容易犯錯的地方,而是用非常直白且不留情麵的筆觸,詳細剖析瞭錯誤操作可能導緻的後果,比如如何因用力不當導緻木材崩裂,或者因防護不足而造成工傷。書中對不同木材的硬度、縴維走嚮與雕刻方嚮的對應關係,做瞭大量的圖錶和實驗數據分析,這些內容即便是經驗豐富的老師傅也會覺得受益匪淺,因為它提供瞭科學佐證,而非僅僅依賴直覺。我特彆欣賞它在講述材料準備環節的細緻入微,從木材的初步解剖到榫卯結構的預留,每一步都配有清晰的剖麵圖解,確保讀者能夠從三維空間上理解每個操作的意義,而不是停留在二維圖紙的平麵理解上。這種對細節的極緻追求,為後續的創作打下瞭堅不可摧的基礎。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有