具体描述

内容简介

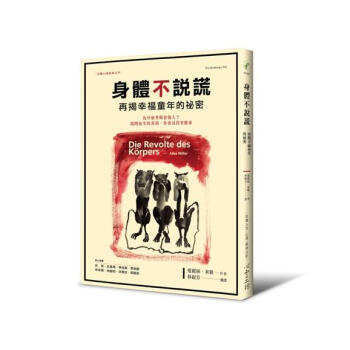

亞馬遜網站4.5顆星好評★★★★☆兒童心理學大師愛麗絲?米勒不畏爭議之作

打破「黑色教育」的世代傳遞,釋放戕害身心的童年祕密

「我寧願病發而讓妳滿意,也不願無病而惹妳厭惡。」——普魯斯特 致母親的信

繼《幸福童年的祕密》與《夏娃的覺醒》兩本名著之後,關注兒童福祉的心理學家米勒在本書中進一步提出,童年受虐經驗對當事人的健康戕害極深,就算內心否認,身體卻會洩露祕密。米勒分析了眾多著名作家與當代個案的病史,她發現,以孝順為名而壓抑、甚至虐待兒童的「黑色教育」,將在身心留下一生的傷疤:

?吳爾芙自幼被哥哥性侵,卻不敢告訴父母,一生為憂鬱症所苦

?三島由紀夫切腹自殺的無力感,源於他壓抑對童年教養的憤怒

?卡夫卡想與專制的父親溝通卻不被支持,他四十歲便因肺結核而撒手人寰

?少女罹患危及性命的厭食症,所排拒的是以愛為名的教養謊言

自古以來,東、西方文化皆標舉「孝敬父母」為至高道德,但米勒卻向世人呼籲,這些強調「天下無不是的父母」的戒律,便是使人染上身心疾病的潛在囹圄。光是寬恕施虐者,並無助於真正的和解。無論是治療師或當事人,都需要努力掙脫「孝順」的綑綁,才能促成心靈的真正解放。

關於童年的記憶,我們的意識或許說了謊,但身體卻是真相的守護者。讓勇敢揭發幸福幻象的愛麗絲?米勒成為陪伴你的知情見證者,學習面對童年顯性或隱性的創傷,讓生命更美好。

作者简介

■作者簡介愛麗絲?米勒(Alice Miller, 1923.01.12─2010.04.14)

愛麗絲?米勒是一位以關注兒童早期心理創傷及其對成年生活影響而聞名世界的心理學家。她顛覆了傳統的兒童心理觀點,提醒世人認識父母對兒童造成的侵犯,在歐洲引起重大迴響。終其一生,她以激進的人本態度,希望還給孩子一個應有的成長環境。

米勒出生在波蘭猶太家庭,二戰期間倖存於納粹迫害,1946年獲得獎學金進入瑞士最古老的巴塞爾大學(Universit?t Basel),1953年獲得哲學、心理學和社會學博士學位,並接受精神分析訓練。她長期關注兒童受虐議題,並認為受虐不只意味著身體或性的暴力,一個更隱蔽的虐待形式──由父母對孩子造成的心理虐待,更是米勒的關注重點。在米勒眼裡,精神疾病、吸毒、犯罪和教派主義,都與此有關;那些被虐待及被迫終身緘默的孩子們在長大後,曾經歷的創傷會繼續對自己、也對他人產生破壞性的傷害。

米勒在心理史學(psychohistory)的研究也有相當成果,曾分析獨裁者希特勒(Adolf Hitler)、作家吳爾芙(Virginia Woolf)與卡夫卡(Franz Kafka)的童年創傷和生命歷程的關連。

米勒在2010年辭世,享年八十七歲,留下許多膾炙人口的著作,為廣大讀者開啟了看待兒童心理的新視野,著名作品有:《幸福童年的祕密》(Das Drama des begabten Kindes)、《夏娃的覺醒:擁抱童年,找回真實自我》(Evas Erwachen: ?ber die Aufl?sung emotionaler Blindheit)與《身體不說謊:再揭幸福童年的祕密》(Die Revolte des K?rpers),心靈工坊出版;以及《你不該知道》(Du sollst nicht merken,中文書名暫譯)等。

■譯者簡介

林硯芬

東吳大學德國文化學系碩士班畢業,現為專職譯者。譯有《聽擊者》、《不要隨便跟陌生人走》等書。

精彩书评

◎聯合推薦 (按照姓氏筆畫排序)人本教育文教基金會董事長/史 英

臺大醫院精神醫學部主治醫師/丘彥南

家庭醫學科醫師、還孩子做自己聯盟發起人/李佳燕

作家、教育工作者、千樹成林創意作文班創辦人/李崇建

兒少文學作家/幸佳慧

專欄作家、波蘭文學譯者/林蔚昀

國立台北教育大學心理與諮商學系副教授/洪素珍

台灣親子共學教育促進會秘書長/郭駿武

「人們已因『以暴養暴』的理解而反對體罰教養;然而對於世界源源不斷的病痛與衝突,不管是身體或心理的,米勒綜合自身、臨床、文學作家的多方經驗與研究,仍給出一個驚人的解釋觀點。那是更挑戰社會禁忌,直接向『孝敬父母』此一天條戒律的控訴。這本書,對深陷苦痛的人們不僅給出一道出口,對我們紛亂的社會,也有解咒之效。」

--兒少文學作家/幸佳慧

「童年不會只有一次,因為它一直和我們共處至今!」

--台灣親子共學教育促進會秘書長/郭駿武

「愛麗絲?米勒揭露了只有極少數人肯承認的事實:那些在育兒慣例的偽裝之下,加諸於兒童身上的異常痛苦與心理傷害。」

--Maurice Sendak,繪本《野獸國》作者/莫里士?桑塔克

目录

【推薦序一】哀悼與理解的交錯 洪素珍【推薦序二】當自己內在小孩的媽媽 林蔚昀

前言

導論 身體與道德

第一部 訴出與遮掩

1 對父母的敬畏與其悲慘後果(杜斯妥也夫斯基、契訶夫 、卡夫卡、尼采)

2 在劇作裡爭取自由與自己身體被忽視的怒吼(馮?席勒)

3背叛自己的記憶(吳爾芙)

4 自我仇恨與未滿足的愛(韓波)

5 被關起來的孩子與否認痛楚的必要性(三島由紀夫)

6 在母愛中窒息(普魯斯特)

7 感覺分裂大師(喬伊斯)

第一部後記

第二部 心理治療中的傳統倫理道德與身體的所知

第二部導讀

1 虐童的必然性

2 感覺的旋轉木馬

3 身體是真相的守護者

4 我可以說出來嗎?

5 寧可殺人,也不願感覺真相

6 毒品與身體的欺騙

7 察覺的權利

第三部 厭食症:對真正溝通的渴望

第三部導讀

安妮塔?芬克的虛構日記

總結

後記 「身體的反抗」:一種挑戰

【附錄一】文獻引用

【附錄二】延伸閱讀

用户评价

拿到这本书的时候,我就感觉到一股很强的“回溯”的冲动。它不是那种心灵鸡汤式的鼓励,而更像是一本严谨的、带着人本主义色彩的观察日志。我最欣赏它的地方在于,它没有将“童年”浪漫化,也没有过度妖魔化,它只是提供了一个中立的观察视角,让我们去分辨哪些是真正滋养了我们的经验,哪些是那些悄悄在后面“打补丁”的创伤反应。书里关于“情感表达的禁区”的讨论,对我触动特别大。我成长在一个对负面情绪持保留态度的家庭环境里,所以从小学会了把“不舒服”锁起来。这本书很巧妙地指出,当这些情绪被压抑时,它们不会消失,而是会以身体不适、强迫性行为或者人际关系中的过度敏感等形式“替身登场”。这种“身体的记忆”的理论,让我终于明白为什么我总是对某些特定的情境反应过度。它不像是一本读完就可以合上的书,更像是一个工具箱,里面的每一件工具——无论是关于依恋模式的分析,还是关于情绪调控的建议——都要求你在实际生活中去试用、去校准。我发现自己开始在日常对话中,有意识地暂停一下,问问自己:“我现在是真实的感受,还是在重演童年的剧本?”这种慢下来的过程,本身就是一种疗愈,它把被动的生活,重新拉回到主动的选择权之下。

评分这本书的文字风格可以说是冷峻而富有洞察力的,它像一位经验丰富的心理治疗师,既保持了必要的专业距离,又流露出对人类困境的深刻同情。我尤其佩服作者在处理那些敏感、甚至有些“禁忌”的家庭议题时的平衡感。它没有采取批判的姿态去评判父母,而是将焦点完全放在“系统”如何运作以及个体如何在其中寻找出路。书中对于“沉默的代际创伤”的描述,简直是神来之笔。它解释了为什么有些痛苦,你无法用语言描述,因为它甚至没有在你成长的环境中存在对应的词汇。你只能感觉到那种无名的压抑,像一层薄雾笼罩着你的情绪空间。这本书给了我“命名”这种模糊痛苦的能力,让我意识到,我不是“想太多”,而是我的系统正在努力消化那些没有被处理的信息。读完后,我的阅读习惯都发生了微妙的变化,开始更加关注那些“未说完的话”和“未被表达的感受”,不仅仅是在别人的身上,更是在我自己的内心独白中。它让我明白,真正的疗愈,往往不是找到一个可以指责的对象,而是学会与自己内在那个受伤的孩子进行安静、持续的对话。

评分这本书光是名字就带着一种引人深思的魔力,它似乎在暗示着,我们童年那些看似无害的片段,其实都藏着某种未被我们察觉的“代码”。我读完之后,脑子里翻腾的不是简单的故事复述,而是一系列关于自我认知的冲击。它像一把精密的解剖刀,不是剖析病症,而是将我们习以为常的“正常”行为,一层层剥开,让我们看到底下那些因为早期经历而固化的反应模式。比如,我以前一直以为自己很独立,很少向人求助,直到书中描绘了某种特定的亲子互动模式如何塑造了成年后的回避型依恋,我才猛然惊觉,那种“不需要别人”的坚强,其实是一种早早学会的防御机制。作者的叙事风格非常细腻,不是那种直白的说教,而是通过一系列生活化的场景构建起一个宏大的心理学框架。我尤其欣赏它探讨的那个观点:童年的“幸福”,很多时候是一种外在的表象,它并不能完全掩盖内在的情感缺失或错位。读这本书,就像是做了一次深度清理,清理了那些藏在潜意识里,却一直在影响我决策的“小幽灵”。它让我开始重新审视我与父母的关系,不是为了指责,而是为了理解,理解他们也是带着他们那个时代的局限性在爱我,而我接收到的爱,也因为我的敏感和解读,形成了现在的样子。这本书的价值在于,它提供了一种全新的语言,去命名那些我们以前只能模糊感知的情绪,让我们有能力去重新书写自己内在的叙事。

评分这本书给我的最大震撼,在于它对“幸福”这一概念的解构和重塑。我们从小被教育的幸福,往往是外化的、可衡量的:好成绩、好工作、稳定的家庭。但作者通过对一系列复杂个案的剖析,揭示了内在的“情感成熟度”才是幸福的真正基石,而这种成熟度,恰恰是在充满“不完美”的童年互动中孕育而生的。书中对“不安全感”如何转化为“过度保护”或者“极度放任”这两种看似矛盾的教养方式的分析,让我对自己的成长环境有了全新的理解。它不是简单的二元对立,而是呈现了一个光谱,而我们每一个人都在那个光谱的某个位置上。这本书的阅读体验,更像是一场智力上的探险,它不断提出挑战性的假设,并用扎实的观察来支撑。它让我意识到,童年并非一个已经尘封的过去式,它是一个持续影响我们“现在进行时”的底层操作系统。更重要的是,它清晰地指明了,虽然我们无法修改旧代码,但我们可以学习如何在新系统中编写补丁,甚至彻底重写某些关键的运行逻辑。这是一本需要反复回味、并且值得在人生的不同阶段重新审视的深度著作。

评分这本书的叙事结构非常跳跃,但逻辑却异常清晰,它避开了时间线上的线性叙述,而是选择了一种主题式推进的方式,这反而更符合我们记忆的碎片化本质。读起来,与其说是看一个故事,不如说是在拼贴一副复杂的心理地图。我个人对书中关于“完美主义”的起源分析深感兴趣。很多时候我们被教导要“追求卓越”,但这本书揭示了,这种追求卓越往往源于对“不被爱”的恐惧,它是一种通过外在成就来换取内在安全感的交易。当我读到作者对那些看似“成功”的成年人,如何因为童年时期未被看见的需求而陷入僵局的分析时,我感到非常亲切。这不仅仅是理论,它直接指向了我们社会中普遍存在的“内卷”和“自我消耗”的深层心理根源。这本书不给你快速的答案,它更像是提供了一种“高质量的问题”。它不告诉你该怎么做,而是让你思考:你的“为什么”到底是什么?是出于内在的驱动力,还是外在的期待?这种对“动机”的深挖,比任何表面的行为改变技巧都来得深刻和持久。它迫使我进行一种诚实的自我盘点,去看看我生命中的许多“必须做”的驱动力,到底有多少是我的真实渴望,又有多少是童年时期的回声。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![愛上蝶古巴特拼貼轉角的幸福時光 [暢銷新裝版] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16077407/565c1727N7aae0af2.jpg)