具体描述

内容简介

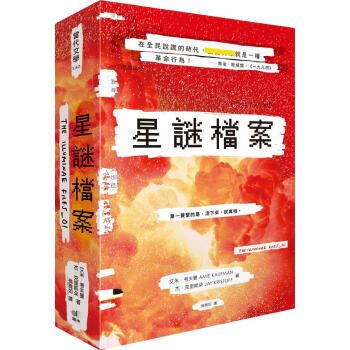

狂–到–難–以–定–義!只消看一眼,你就知道你回不去了。

◎布萊德彼特製片公司PLAN B光速搶下電影版權

一本極機密檔案簿,獨*揭露生存者祕辛

徹底顛覆文字、圖像表現形式的 新.品.種.小.說

◎ 一出版便空降《紐約時報》暢銷榜

◎ 引爆YouTuber爭相說書、Instagram美圖分享熱潮

◎ 橫掃重量級媒體全年度好書榜:科克斯書評 2015選書、書單雜誌 2015 選書、美國書籍協會YALSA 2016*佳小說、《VOYA》雜誌2015選書、亞馬*網路書店2015*佳小說、美國圖書館協會選書、Goodreads 讀者票選決選好書、赫芬頓時報十大好書、雪梨晨鋒報年度好書、iBook當月嚴選……

出版人週刊、娛樂週刊、MTV等熱門媒體盛讚;眾多人氣小說家狂推

呼叫!呼叫!聽到請回答!!

呼叫!呼叫!聽到請回答!!

呼叫!呼叫!聽到請回答!!

我是恪蘭莎四號星球侵略事件的倖存者。

我的家鄉遭到入侵,許多人死了,每個人都失去摯愛之人。我是極少數活下來的。

如果你發現手中這份檔案,請尊重我們的遺願,盡可能複製備份,把資料發送到任何你想得到的媒體站台,還有……的,傳出去就對了。如果你只把檔案收到一個地方,這件事肯定會不見天日,因為他們會…[檔案損壞]

「星謎檔案」是關於這起駭人事件的解密資料,裡頭蒐集了各種訪談、私訊、信件、傷亡名單、醫療報告、海報傳單、監視器紀錄、解密百科……內容有點……不尋常。因為儲存檔案的人工智慧——艾登,遭受猛烈攻擊。我不確定艾登是不是瘋了,至少它對這些檔案做的事肯定是挺瘋的,但我相信你能看懂。

我的名字是凱蒂.葛蘭特,我說過了嗎?*重要的就是活下來,說出真相……我應該完成了……後該做的[訊號中斷]

現在,真相就在你手裡。……[檔案傳送完成]

各樣殘酷悲慘來襲之際,我們不斷互相提醒──活下來,說真相。

◎星謎狂熱,持續升溫

《紐約時報》暢銷小說

亞馬*網路書店 4.6 星好評

Goodreads 43,768人次近五星滿分/11,889則狂讚書評

YouTube上傳9,530說書影片

Instagram潮圖分享破23,740則

◎使用者建議

看這本書你絕對需要個閱讀伙伴,這樣你們才能一起哭一起笑一起狂喊尖叫!!

◎爆炸性設計概念 ,紙本書*新進化型態

書衣:炫影賽璐璐片鏤空搭配UV白墨印刷,與內封疊合露出關鍵線索

內封:解密檔案文件外加手寫訊息,手寫真相逐一曝光

全書耗時兩年創作,結合超強製作團隊,諮詢NASA噴射推進實驗室以及天文地理醫療心理駭客等專家,以飽滿的閱讀體驗呈現出:8 篇日記/4 份申請書/3 份任務報告/24 封郵件/4 則公告/1 份軍方審訊紀錄/12 段影像整理報告/8 段對講機側錄/5 段艦橋緊急錄音檔/1 份醫療實驗/1 份解密百科/42 則聊天訊息……是一本頁頁都有愛,滿溢書癡熱情的新型態紙本書。

◎下一波衝擊真相

星謎檔案_ 02 2018年02月

星謎檔案_03 2018年09月

全.面.公.開

作者简介

■作者簡介艾米.考夫曼(Amie Kaufman)

《紐約時報》暢銷作家,小說在30幾國出版,得過澳洲科奇幻文學奧瑞麗絲大獎、《赫芬頓郵報》*佳小說。取得歷史、文學、法律學位後,當過一陣子記者,隨後展開寫作人生。目前跟丈夫、一隻救難犬共同生活,*自豪的是超大個人藏書館。

杰.克里斯朵(Jay Kristoff)

無可救藥的書呆,曾入圍奧瑞麗絲獎、大衛凱米獎等多項奇幻小說獎。身為一個擁有藝術學位的人,他覺得自己的教育程度不值一提。共同生活者除了有一身好功夫的刺客太太,還有一隻非常懶的傑克羅素犬。

《星謎檔案》是二人合寫的第*本書。從一個用email寫書的夢境啟發開始,他們耗時兩年聯手創作,結合超強製作團隊,編排各種設計元素、諮詢NASA噴射推進實驗室以及天文地理醫療心理駭客等專家,以飽滿的閱讀體驗呈現出:8 篇日記/4 份申請書/3 份任務報告 24 封郵件/4 則公告/1 份軍方審訊紀錄/12 段影像整理報告/8 段對講機側錄/5 段艦橋緊急錄音檔/1 份醫療實驗/1 份解密百科/42 則聊天訊息……是一本頁頁都有愛,滿溢書癡熱情的新型態紙本書。想更認識他們,請看amiekaufman.com 與 jaykristoff.com。

■譯者簡介

翁雅如

英國雪菲爾大學翻譯碩士、東海大學中外文雙學士,現與先生同居台北兩貓之家。專職書籍、電影字幕、舞台劇字幕翻譯。熱愛翻譯,譯作包含《火星任務》《紅皇后》等書。

精彩书评

◎聯合推薦充滿野心、虐心,宇宙級的棒。

--科克斯星級好書

只消看一眼這本小說,你就知道你回不去了,一般小說再難滿足你……這完全是野心之作,全然不受舊有小說格局限制的大膽作品。

--Bustle.com(美國熱門話題網站)

交織了浪漫元素與《2001太空漫遊》,充分掌握視覺經驗的刺激感與滿足度……兩位作者聯手打造一個全然獨創的快節奏、科幻驚悚陰謀鉅著。

--書單雜誌星級好評

獨特的風格、故事與美術設計都無可取代,文字如畫一般迷人。

--出版人週刊星級好評

人物躍然紙上,在驚人的情節、出人意表的逆轉,以及勇敢的無私付出中,成就一本讓人愛不釋卷的好書。正當我們懷念艾西莫夫、《戰爭遊戲》的歐森.史考特.卡德,這本小說已經開創新局、傲然獨立而來。

--圖書館期刊

超級幽默、迷人、又驚悚刺激,這是一本令人難忘,顛覆整個類型小說局面的驚人之作。

--Shelf Awareness書評網站

你會緊張、揪心,你會深深沉醉在這600頁的故事中。

--浪漫時代書評網站首*好書

當心,《星謎檔案》來襲!

--娛樂週報

跟讀者互動熱烈,讀這一本就像享受一趟愉快的旅程。

--MTV.com

抓好囉!你即將進入一個迷人的心靈空間,而且永遠不想離開。

--陸希未,《傳奇》系列作者、電玩藝術指導

毛躁的小妞、迷人的戰鬥機飛行員、一個心智不太穩定的戰艦,以及好多好多愛心、好多好多心碎!這本書真的是他的棒!

--萊妮.泰勒,《煙與骨的女兒》系列作者

《星謎檔案》不止逆轉連連,不止心跳加速,也是一本美麗到難以定義的小說,我從沒讀過這麼特別的書,完全填補了太空堡壘卡拉狄加系列影集結束後,在我心中留下的空洞。

--維多利亞.愛芙雅,《紅皇后》系列作者

叫你坐立難安、屏息凝神的一本。類型:無法分類;特色:永記在心。

--卡蜜.嘉西亞,《美麗魔物》系列作者

融合太空冒險、浪漫故事、殭屍病毒、駭客高手與政治驚悚等絕妙情節,《星謎檔案》肯定是你今年讀過*特異、*緊扣人心的故事。

--史考特.韋斯特費德,《醜人兒》系列作者

驚人的創造力、有趣、又浪漫,《星謎檔案》就是我期待已久好書。

--維若妮卡?羅西,《永無天日》系列作者

用户评价

老实说,这本书的文风非常锐利,带着一股冰冷的、近乎手术刀般精准的剖析感。它很少使用冗余的形容词来渲染气氛,而是通过对人物内心最细微的挣扎和环境中最不经意的细节进行捕捉,从而营造出一种压抑而真实的氛围。我尤其佩服作者对于对话的掌控力,那些看似平淡无奇的交流背后,往往隐藏着巨大的暗流涌动,每一个停顿、每一个省略号,都比长篇的内心独白更有力量。初读时可能会觉得节奏有些慢,因为作者似乎总是在不紧不慢地铺陈背景,但坚持下去后会发现,这种“慢”是必要的蓄力,为后半段情感和事件的爆发积蓄了惊人的能量。它探讨的议题也很有深度,触及了现代社会中人与人之间疏离感的本质,那种“明明靠得很近,心却相隔万里”的无力感被描绘得淋漓尽致。这本书更像是一面镜子,映照出我们日常生活中那些被忽略的、却又真实存在的荒谬与脆弱,读完后让人有一种被彻底看穿的震颤感,非常值得细细研读。

评分这本书的叙事结构简直是一场结构主义的胜利,它没有遵循传统小说那种线性的“起承转合”,反而更像是多条河流在不同的时空中交汇、分离,最终汇入同一片海洋。阅读过程中,我时常需要借助笔记,标记出不同视角下的关键信息点,因为作者非常巧妙地利用了信息的不对称性来控制读者的情绪。比如,A角色眼中的“事实”,在B角色的叙述中就变成了完全不同的情境,这种多重叙事角度的切换,让人对“客观真相”的概念产生了深刻的怀疑。而且,作者对特定场景的描绘达到了近乎迷幻的程度,那种光影的流转、声音的扭曲,仿佛将读者从现实世界拉拽到了一个介于梦境与清醒边缘的奇异空间。我很少在小说中体会到如此强烈的空间感和物理上的压迫感,仿佛自己真的置身于那个封闭或空旷的场景之中,体验着角色们那种无处可逃的宿命感。

评分如果用一个词来形容这本书,那一定是“冷峻的诗意”。它的语言本身就具有极强的画面感,即便是描述最残酷的场景,作者也能找到一种近乎古典的、优雅的措辞来包裹,形成一种强烈的反差美学。这种美学处理,使得原本可能令人感到不适的情节,上升到了一种更具哲学意味的探讨层面。我特别喜欢它对于自然意象的运用,风、雨、雾气,它们不再是简单的背景点缀,而是成为了推动情节发展、暗示人物命运的关键符号。这种象征手法的运用,使得整本书的意蕴变得极其丰富,每一次重读都会发现新的层次和更深远的寓意。它需要的不是快速的翻阅,而是沉浸式的、带着理解力的慢读,就像是欣赏一幅需要站在不同角度才能领略全貌的复杂画作,需要耐心,但回报是精神上的极大满足。

评分这本书简直是作者在文字世界里织出的一张迷宫,我像是误入其中的旅人,每走一步都充满了未知与惊喜。它不像那种直白的叙事,更像是一场高难度的解谜游戏,需要读者投入全部的注意力去拼凑那些散落在各处的线索。我记得有那么几章,作者似乎故意打乱了时间线,让我不得不反复咀嚼每一句对话和环境描写,试图理清谁在何时做了什么,这种挑战性是很多当代小说所缺乏的。最让我印象深刻的是它对于“记忆”这个主题的处理,不是简单的回忆,而是将记忆塑造成一种可以被操控、被扭曲的实体,读到某些转折时,甚至会让人怀疑自己之前对故事的理解是否完全正确。我特别欣赏那种留白的处理,作者从不急于把所有真相和盘托出,而是把解释的空间交给了读者自己去填补,这种参与感极大地提升了阅读的沉浸度,仿佛我不是在看故事,而是在参与构建一个真相。整体而言,它提供了一种非常高级的阅读体验,不是用来消磨时间的消遣品,而是需要沉下心来细细品味的艺术品,读完后依然能在脑海中回响许久,不断激发新的思考和联想。

评分这本书最让我感到惊艳的是它在构建人物群像上的高超技艺。这里的角色都不是脸谱化的,没有绝对的好人或坏蛋,每个人都有着自己合理的、甚至令人同情的灰色地带。作者花了大量的笔墨去描绘他们那些细微的、近乎潜意识的行为动机,让我们看到,即便是最坚强的人,内心深处也藏着无法言说的恐惧和渴望。我甚至觉得自己仿佛参与了这些角色的生命,为他们的每一次抉择感到揪心,也为他们的微小胜利感到释然。这种深入骨髓的共情,来自于作者对人性复杂性的深刻洞察力,他没有给出任何简单的道德评判,而是将人性的幽暗与光辉并置,让读者自行去面对和审视。它不是一个关于英雄或恶棍的故事,而是一部关于“我们如何成为我们自己”的深刻寓言,读完后,对人性的理解似乎又多了一层更为宽容和深刻的认识。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有