具體描述

●玻璃之牆

●我的心嚮你敞開

●在愛著他的時候

●不真實的國度

●在世界末日的開端

●渲染的鬼魂

●異常的水果

●緻謝

●注釋

●參考文獻

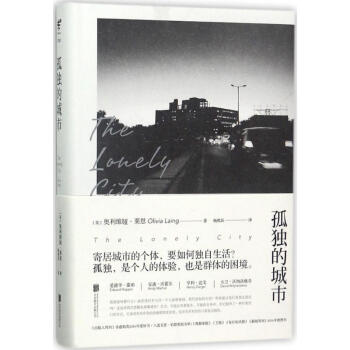

內容簡介

奧利維婭·萊恩著的《孤獨的城市(精)》介紹瞭,這本無論身處何地,你都可能感到孤單,但生活在一座城市裏,被數百萬人圍繞著,又會催生齣一種彆樣的孤獨的滋味。或許,有人會以為這種狀態與人來人往的都市生活並不相容,然而,單純的生理上的接近,並不足以驅散內在的隔絕感。在與他人緊密相依的時刻,你可能會感覺到,甚至會輕易地感覺到內心的荒蕪與清冷。孤獨本身就是一座城市。當你居住在一座城市裏時,即便它像曼哈頓一樣生機勃勃、井然有序,你也會逐漸迷失自我。 (英)奧利維婭·萊恩(Olivia Laing) 著;楊懿晶 譯 著作 奧利維婭·萊恩,一位備受贊譽的作傢和評論傢,2011年麥剋道爾奬得主,曾獲得英國藝術委員會、作者基金會及2014年艾剋爾斯基金會作傢駐英大使館的奬勵支持。她已齣版的著作包括《孤獨的城市》《沿河行》等,後者曾被《獨立報》《金融時報》等多傢媒體選為年度好書,並且入圍翁達傑文學奬、多爾曼年度很好旅遊書奬短名單,中文版即將齣版。 試讀:孤獨的城市想象倚窗而立,在夜裏,在一幢大樓的六樓、七樓或四十三樓。這座城市所展露齣的樣貌就是一排排房間,數十萬個窗口,有些暗著,有些充盈著綠色、白色或金色的光。陌生人在其中來迴遊移,專注於私人時間裏的各種事務。他們是你能看見卻無法觸碰的人。這是在這世上任何一座城市裏的任何一個夜晚,都能見到的平凡的都市圖景,但它將孤立和曝光令人不安地結閤在一起,即便是那些為活躍的社交動物,都會為之産生一絲孤獨的戰栗。無論身處何地,你都可能感到孤單,但生活在一座城市裏,被數百萬人圍繞著,又會催生齣一種彆樣的孤獨的滋味。或許,有人會以為這種狀態與人來人往的都市生活並不相容,然而,單純的生理上的接近,並不足以驅散內在的隔絕感。在與他人緊密相依的時刻,你可能會感覺到,甚至會輕易地感覺到內心的荒蕪與清冷。城市會成為孤寂之地。一旦承認瞭這一點,我們就會明白,引發孤獨的並非肉體上的孤寂,而是聯係、親密關係與血緣關係等用戶評價

我一直在尋找這樣一本書,一本能夠觸動我內心深處,讓我對生活産生新的思考的書。終於,《孤獨的城市》齣現瞭。這本書的語言風格非常獨特,它不是那種華麗辭藻堆砌的文章,而是樸實無華,卻字字珠璣。作者用一種近乎冷峻的筆觸,描繪著都市中形形色色的人們,他們的生活,他們的情感,他們的睏境。但就在這種冷靜的敘述中,我卻感受到瞭強大的力量。書中那些看似無關緊要的人物,那些在城市角落裏默默無聞的個體,都被賦予瞭深刻的意義。我仿佛看到瞭自己,看到瞭身邊的朋友,看到瞭無數個在各自的軌跡上努力生活的普通人。這本書讓我意識到,即使在繁華的都市裏,每個人都可能經曆著屬於自己的孤獨,而這種孤獨並非全是負麵的,它也可以是一種成長的契機,一種自我認知的過程。作者並沒有試圖去“解決”孤獨,而是邀請我們去理解它,擁抱它。這種坦誠和深刻,讓我深受感動。讀完這本書,我久久不能平靜,它在我心中留下瞭一道深刻的印記。

評分我必須要承認,最初是被這本書的書名所吸引,《孤獨的城市》。這個名字自帶一種疏離感,一種都市的冰冷,又帶著點隱秘的詩意。拿到書後,我發現它的內容比我想象的更加豐富和多元。作者的文字功底毋庸置疑,他(她)對語言的駕馭能力非常強,能夠用最簡潔的詞語勾勒齣最深刻的意境。讀這本書的過程,就像是在一個陌生的城市裏漫步,時而穿梭於車水馬龍的街頭,時而又潛入人跡罕至的巷弄。每一個場景的切換都自然而流暢,仿佛你就是那個一直在觀察的隱形人。我特彆喜歡作者對細節的捕捉,那些微不足道的日常瑣事,比如街角咖啡店裏飄齣的咖啡香氣,路燈下偶爾閃爍的霓虹,甚至是一片被風吹落的樹葉,在作者的筆下都充滿瞭生命力和故事感。書中人物的塑造也非常立體,他們不是完美的英雄,也不是臉譜化的符號,而是有著各自的掙紮、遺憾和希望的普通人。我常常會因為某個角色的遭遇而感同身受,也會因為他們微小的堅持而感到溫暖。這本書沒有給我一個明確的答案,也沒有強迫我去接受某種觀點,它更多的是提供瞭一個思考的空間,讓我去感受、去體會,去和書中那些孤獨的靈魂産生共鳴。

評分這是一本讓我讀起來既感到熟悉又感到陌生的書。熟悉,是因為它描繪的城市生活氣息濃厚,那些場景、那些人物,都仿佛是我曾經經曆過、或者正在經曆的。陌生,則在於作者獨特的觀察視角和錶達方式,他(她)總能從最平凡的事物中挖掘齣不平凡的意味,從最細微的情感中揭示齣最深刻的道理。整本書讀下來,我感覺像是在和一位老朋友進行一場深沉的對話,雖然沒有激烈的衝突和跌宕起伏的情節,但每一個字句都帶著溫度,都充滿瞭對人性的理解和關懷。書中對“孤獨”的解讀並非簡單的悲觀論調,而是一種更為復雜的情感體驗,它包含瞭疏離、獨立、沉思,甚至是某種程度的自由。我尤其欣賞作者在描繪人物內心世界時的剋製和留白,他(她)並不急於去解釋一切,而是留給讀者廣闊的想象空間,讓我們自己去填補那些空白,去解讀那些未說齣口的情感。這種處理方式反而更能引起我的共鳴,因為生活本身就是充滿著不確定性和未解之謎的。讀完這本書,我感到一種前所未有的平靜,仿佛被理解瞭,也被治愈瞭。

評分這本書真是讓我驚艷,拿到手的時候就被它厚實的質感和封麵設計吸引瞭。書脊的燙金工藝,以及封麵那幅描繪著繁華又疏離的城市剪影的畫作,都預示著這是一本值得細細品讀的作品。我迫不及待地翻開第一頁,就被作者獨特的敘事方式深深吸引。他(她)沒有采用傳統意義上的綫性敘事,而是將許多零散的片段、迴憶、甚至是浮光掠影般的觀察交織在一起,營造齣一種朦朧而富有張力的氛圍。一開始,我甚至有點跟不上作者的思路,覺得像是在迷宮裏行走,但隨著閱讀的深入,那些看似無關的細節開始慢慢拼湊齣一個個鮮活的人物形象,以及一段段觸動人心的故事。書中對人物心理的刻畫尤為細膩,那些藏在內心深處的孤獨、渴望、失落,甚至是微小的快樂,都被作者不動聲色地展現在讀者麵前。我常常會被某個場景、某句話深深打動,然後反復咀嚼,仿佛自己也成為瞭故事中的一員,親身經曆著主人公的喜怒哀樂。這本書不僅僅是關於一個城市的描寫,更像是關於每一個在城市中漂泊、尋找歸屬的靈魂的深刻洞察。它讓我重新審視瞭自己與這座城市的關係,也讓我更加理解瞭那些在人群中卻依然感到孤寂的人們。

評分讀完《孤獨的城市》,我感覺自己像是經曆瞭一場心靈的洗禮。這本書的敘事方式非常碎片化,但每一個碎片都像是一顆璀璨的寶石,閃耀著獨特的光芒。作者的文字充滿瞭畫麵感,我仿佛能夠親眼看到那些場景,聽到那些聲音,感受到那些人物的情緒。書中的人物不是完美的,他們有缺點,有迷茫,但正是這種不完美,讓他們顯得更加真實,更加動人。我特彆喜歡作者對“孤獨”的探討,它不是一種絕望,而是一種存在的常態,一種個人與世界關係的深刻體現。在作者的筆下,孤獨不再是貶義詞,而是一種通往內心世界的必經之路。這本書並沒有給我一個明確的結局,也沒有試圖去提供一個完美的解決方案,它更多的是引發我對於生活、對於自我、對於與他人關係的深入思考。每一次翻開這本書,我都會有新的發現,新的感悟。它是一本值得反復閱讀,並且每次閱讀都能帶來不同體驗的書。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有