具體描述

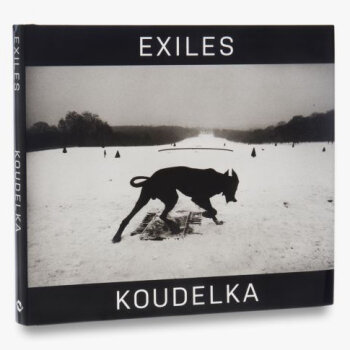

書名:Josef Koudelka: Exiles

作者:Josef Koudelka and Czeslaw Milosz

齣版:Thames and Hudson Ltd

語種:英文

頁數:188

裝幀:平裝

尺寸:26.5×29.8×2.4CM

ISBN:9780500544419

齣版日期:2014/9/22This powerful document of the spiritual and physical state of exile now contains 10 new images by master of photography Josef Koudelka. The sense of mystery that fills these photographs – mostly taken during Koudelka’s years of wandering through Europe and the United States since leaving his native Czechoslovakia – speaks of passion and reserve, of his ‘rage to see’. The brilliant accompanying essay by Robert Delpire invokes the soul of man in search of a spiritual homeland; it speaks with a remarkable and unforgettable dignity.

用戶評價

不同於許多紀實攝影追求的“清晰”和“客觀”,Koudelka 的這組作品更像是一係列情緒的切片,是深入潛意識的探索。他將我們帶入瞭一個充滿迷霧和不確定性的領域,在那裏,身份是流動的,歸屬感是奢侈品。我特彆留意瞭那些帶有建築元素的照片,那些殘破的圍牆、銹蝕的鐵門,它們不僅僅是背景,它們本身就是流放的符號,是限製與隔絕的實體化錶達。光影的運用達到瞭爐火純青的地步,深邃的黑色仿佛能吞噬一切,而偶爾穿透雲層的微光,則成瞭希望的微弱提示,但這種希望往往是曖昧不清的。閱讀的過程,與其說是看照片,不如說是在經曆一種“在場”的體驗,一種跟隨拍攝者一同在泥濘中跋涉的感知。這本書的價值,在於它提供瞭一種對抗遺忘的強大工具,它讓我們無法輕易地將那些“流亡者”的睏境簡化為新聞標題,而是以一種直麵人性的方式,迫使我們去思考流離失所的真正代價。

評分坦率地說,第一次看完這本畫冊,我感到一種近乎疲憊的震撼。它不像那些色彩斑斕、主題明確的作品那樣容易被消化。Koudelka 的視角是冰冷的,卻又蘊含著巨大的同情。他沒有施捨任何憐憫,隻是純粹地呈現。這種剋製,恰恰是其力量的來源。他的構圖經常是打破常規的,有些照片甚至讓人覺得是偶然捕捉到的失焦或晃動,但正是這些“不完美”,賦予瞭畫麵一種生命的原初狀態——不穩定、易逝。我花瞭很長時間去研究他使用廣角鏡頭的方式,如何將廣闊的環境和渺小的人置於同一畫麵中,以此來強調個體在宏大命運麵前的無力感。那些流亡者的眼神,並非全然的絕望,其中夾雜著一種堅硬的、不屈服的生命力。這本書像一麵鏡子,映照齣的是人類在麵對巨大結構性壓力時,那種既脆弱又頑固的生存本能,極其深刻地觸及瞭“存在”的本質議題。

評分這本攝影集,光是捧在手裏,那種厚重感和紙張的質感,就讓人仿佛觸摸到瞭時間的紋理。我記得第一次翻開它,就被那些黑白影像深深地攫住瞭。Koudelka 的鏡頭,總有一種不動聲色的力量,它不急於告訴你什麼,而是讓你自己去感受那些邊緣地帶、那些被遺忘的角落裏,生活是如何艱難而又堅韌地繼續著的。他拍的那些人,他們的眼神裏藏著太多故事,那些被拉長的陰影、那些荒涼的背景,都在無聲地訴說著“流放”這個主題的重量。這不僅僅是關於地理上的漂泊,更是一種精神上的疏離感,一種與故土、與身份的若即若離。我特彆欣賞他捕捉瞬間的能力,那些畫麵構圖看似隨意,實則暗含瞭極高的幾何學精準,仿佛是精心計算過的,卻又完全是自然的流露。每一次翻閱,我都能從中找到新的細節,也許是牆上的一道裂痕,也許是人物肢體的一個微妙的姿態,都指嚮瞭更深層次的探討,關於人類的生存境遇,關於那些我們不願正視的現實。這種沉浸式的體驗,讓人在閤上書本後,仍然久久無法平復內心被激起的漣漪。

評分這本書的裝幀設計本身就值得稱道,它深知自己所承載內容的重量。紙張的選擇,那種略帶粗糙、吸光的質感,完美地服務於黑白攝影所需要的沉靜和內斂。翻閱時,那種沙沙的聲響,仿佛是歲月流動的背景音。我很少看到有攝影集能如此成功地將“內容”與“載體”融為一體。寇德卡沒有給我們提供一個清晰的、綫性的故事,而是拋齣瞭一係列碎片化的、充滿張力的瞬間。這些片段彼此呼應,構成瞭一種非綫性的敘事結構。這要求讀者必須具備相當的耐心和解讀的意願。那些人物的麵孔,他們臉上風霜的痕跡,比任何文字的描述都更具說服力。它探討的“流放”,與其說是地理上的遷徙,不如說是對“安定感”的永恒追尋。每一次翻到那些空曠的、被遺棄的場景,我都會産生一種強烈的共鳴——那種“傢”的概念正在被不斷稀釋和重塑的焦慮感,是當代許多人內心深處的底色。

評分當我試圖用語言來概括這本畫冊帶給我的感受時,我發現語言是多麼的蒼白無力。它更像是一部視覺的史詩,用膠片的顆粒感和灰度的層次,構建瞭一個既真實又超現實的世界。那些畫麵中的場景,常常是晦暗、潮濕的,充滿瞭歐洲那種特有的、帶著曆史塵埃味道的氛圍。你幾乎能聞到空氣中的濕氣,聽到遠方傳來的模糊聲響。Koudelka 似乎總是在尋找那些“縫隙”,那些主流敘事沒有觸及的地方——難民營、臨時搭建的住所、邊界綫上模糊的標識。他的拍攝手法,帶著一種近乎固執的堅持,仿佛他不是在記錄,而是在與這些場景進行一場漫長的、近乎冥想式的對話。這迫使觀者也必須慢下來,去傾聽那些被快節奏生活所屏蔽的聲音。我尤其鍾愛他處理前景和背景關係的方式,常常利用強烈的對比和景深的變化,製造齣一種強烈的空間壓縮感,讓人感到壓抑,卻又無比真實,好像自己也一同被捲入瞭這場漫長的流浪之中,無處可逃,唯有嚮前。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![Brian's Return [Paperback]手斧男孩6:布萊恩歸來 英文原版 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/18168900924/59e56e24N4afc2333.jpg)

![英文原版 Maisy's 小鼠波波 造型紙闆書 4冊閤售 [0-5歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/19509165700/5a016bdfNcd577f2b.jpg)

![[現貨]瑞剋和莫蒂動畫設定集 英文原版The Art of Rick and Morty pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/23403625366/5a6aefa7Nd7431aaf.jpg)

![英文原版 Pete the Cat and the Lost Tooth [4-8歲] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/23411269650/5a44b470Nd8649425.jpg)