具体描述

装 帧:平装

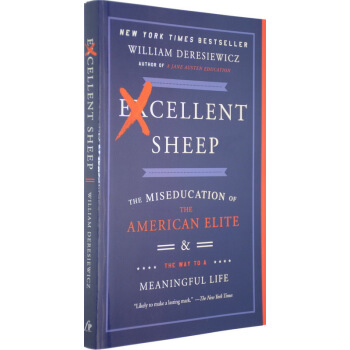

作 者:William Deresiewicz

开 本:21.4 * 14 cm

页 数:256

语 言:英文

ISBN :9781476702728

出版社:Simon & Schuster

内容简介:

A groundbreaking manifesto about what our nation’s top schools should be—but aren’t—providing: “The ex-Yale professor effectively skewers elite colleges, their brainy but soulless students (those ‘sheep’), pushy parents, and admissions mayhem” (People). As a professor at Yale, William Deresiewicz saw something that troubled him deeply. His students, some of the nation’s brightest minds, were adrift when it came to the big questions: how to think critically and creatively and how to find a sense of purpose. Now he argues that elite colleges are turning out conformists without a compass.

封面图:内页图:

用户评价

这本书的文字风格出乎意料的富有文学性,完全不像我预想中那种干巴巴的学术论述。它在描述那些看似平淡无奇的校园场景时,总能捕捉到一丝荒谬和诗意。例如,它描述学生们为了一个实习机会而进行的心力交瘁的“表演”,那种既渴望被认可又深知表演本质的矛盾心理,被刻画得入木三分。我感觉自己不是在阅读一本关于教育的书,而是在阅读一部关于现代精神困境的寓言。它迫使我去思考,当“优秀”成为唯一的衡量标准时,我们是不是也因此失去了很多更宝贵的品质,比如好奇心、韧性、或者仅仅是享受当下的能力?作者对于教育体制内在逻辑的拆解,极其精准,他揭示了顶尖大学在筛选学生时,其实是在迎合一种已经固化的社会对“完美申请者”的想象,而这种想象本身就极度排斥真正具有原创性和非主流特质的个体。对于那些正在经历升学压力的家长来说,这本书或许会带来一些痛苦的自省,但其价值也正在于此——它提供了一种跳出当下焦虑、重新定位人生目标的契机。

评分从阅读体验上来说,这本书是一次充满挑战但极其有益的旅程。它要求读者保持高度的专注力,因为它不像快餐读物那样迎合读者的既有认知,反而会不断地抛出需要消化的信息和观点。我特别留意了作者在引用文献和访谈对象时的选择,这显示出他试图构建一个多元而非单向度的叙事框架。他并未将矛头完全指向某一个群体,而是将其视为一个系统性的问题。这本书让我对“成功”这个词汇产生了深深的怀疑——我们究竟是在培养能够适应未来复杂世界的创新者,还是仅仅在批量生产符合现行评价体系的合格“零件”?它提出的问题比它提供的答案更有价值。对于任何关心教育的未来、关心下一代心智健康的人来说,这本书都是一本不可或缺的读物,它带来的不仅仅是知识,更是一种深入骨髓的反思和对现有价值观的彻底审视。

评分我非常喜欢这本书在处理复杂议题时所展现出的平衡感。它既肯定了努力和追求卓越的价值,又毫不留情地指出了这种追求在过度异化后所产生的反噬作用。书中对“过度准备”现象的探讨尤其深刻,作者描绘了一批在人生早期就被编排得滴水不漏的孩子,他们就像精心维护的钟表,走得精准无比,却可能在面对突如其来的停电或故障时,完全失去了自主应对的能力。这让我联想到现实生活中的很多“高成就低幸福感”的例子。这本书的伟大之处在于,它没有给出任何简单的“解药”,它只是清晰地展示了病灶所在。阅读过程中,我不断在脑海中构建自己的“绵羊”模型,并对照着审视周围的世界。它成功地将一个宏大的社会议题,分解成了无数个微小、具体的个人悲剧和奋斗史。这种由宏观到微观的切换,让论证的力度倍增,也让读者在代入感中体会到教育竞赛的残酷性。

评分这本书的书名本身就带着一种引人深思的意味,让人不禁想探究“优秀的绵羊”到底意味着什么。我原本以为这会是一本关于如何培养孩子在传统教育体系中取得成功的实用指南,或者是一本深入剖析美国精英教育体系弊端的批判性著作。拿到书后,我首先被它严谨的学术风格和深入的田野调查所吸引。作者似乎并没有急于给出一个非黑即白的结论,而是选择了一种近乎人类学家的观察视角,去描摹那些身处顶尖学府边缘的孩子们,他们的焦虑、他们的挣扎,以及他们被包裹在“成功”光环下的脆弱。这种细腻的笔触,让我开始重新审视我们对于“优秀”的定义。它让我意识到,我们常常在追求那些外部认可的指标——高分、名校、光鲜的履历——却忽略了,真正的成长往往发生在那些不那么“优秀”的时刻,那些充满试错、迷茫和自我发现的瞬间。书中的案例分析非常扎实,不像一些同类书籍那样空泛地喊口号,而是基于大量真实的故事和数据,让人读起来有种身临其境的沉重感和真实感。这绝不是一本轻松的读物,它像一面镜子,照出了当代教育体制下,家长和孩子共同背负的沉重期待。

评分读完这本书,我最大的感受是,它彻底颠覆了我对“精英”这个词汇的刻板印象。它不是在赞美那些光芒四射的学霸,反而在探究光芒背后那些看不见的阴影。我尤其欣赏作者在叙事上所展现出的那种克制与同理心。他没有将那些在藤校申请中挣扎的学生简单地标签化为“失败者”或“压力过大者”,而是深入挖掘了驱动这些行为的社会文化根源。例如,书中对家庭期望与代际传承的分析,非常到位。那些父母辈为了孩子能跨越阶层或巩固现有地位所付出的努力,在无形中构建了一个高压的生态系统,孩子们不得不成为这个系统的完美产品。这让我开始反思,我们是不是把教育变成了一场零和博弈,而不是一个探索自我的过程?这本书的结构非常巧妙,它没有采用线性的时间叙事,而是像拼图一样,将来自不同背景、不同学校的故事交织在一起,让读者得以从多重视角去理解这个复杂的现象。它更像是一部社会学调查报告,充满了洞察力,但又兼具小说般的感染力。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有