具体描述

基本信息

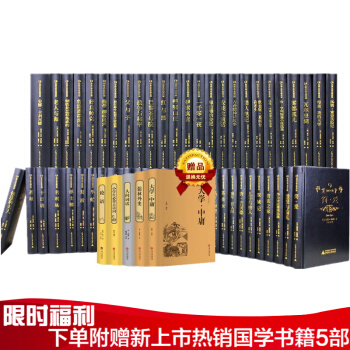

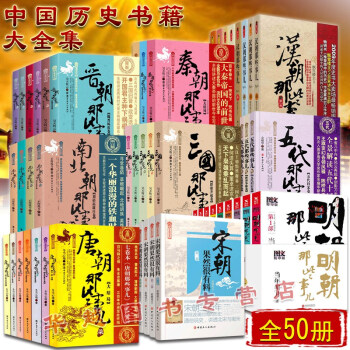

书名:共50册 明朝那些事儿1-9册 图文版+唐朝那些事儿1-7册+汉朝那些事儿1-8册+秦朝那些事

儿1-3册+三国那些事儿1-5册+宋朝果然很有料1-5卷+五代那些事儿1-3册+晋朝那些事儿1-6册+南北朝那些事儿1-4册

总定价:1674.00元

内容简介

《明朝那些事儿1-9册》图文版全集

《明朝那些事儿(共9册)》主要讲述

的是从1344年到1644年这三百年间关于明朝的一些事情,以史料为基础,以年代和具体人物为主

线,并加入了小说的笔法,对明朝十七帝和其他王公权贵和小人物的命运进行全景展示,尤其对

官场政治、战争、帝王心术着墨多,并加入对当时政治经济制度、人伦道德的演义。

《唐朝那些事儿1-7册》

大唐王朝以其所未有的辉煌与繁荣开创了中国历史的新天地。新历史作家冬雪心境耗时六年,

终于完成了七卷本《唐朝那些事儿》系列,全书二百余万字,堪称巨著。本书从唐朝开国皇帝李

渊出生写起,至唐哀帝李柷被毒杀为止,讲述了大唐王朝二十一位皇帝在位时期的历史。本书将

带领我们穿越千年的时光,去细细品味那盛世的荣光,倾听那华丽的乐章,也看一看唐朝三百年

间的文明与野蛮、权力与战争、阴谋与爱情、浪漫与残酷。

《秦朝那些事儿1-3册》

本书从秦国的始祖写起,一直到大秦帝国的衰亡。

秦朝的始祖伯益助大禹治水有大功而得“嬴”姓,之后,成为夏朝高干,夏末投奔商汤,再次成

为商朝的贵族。周灭商时,沦为草根,从底层干起,逐步做大做强,经过数代经营,在周王朝

东迁之后,终于成为一方诸侯。至秦穆公时,嬴秦统一西部,扩地千里,开始与中原诸侯分庭抗

礼,成为当时的超级大国之一。而后,广揽贤才,以关中为基地,兵锋直指中原,以奇计与铁蹄

相结合,终横扫六国,兼并天下,成为中国历史上di一个大一统帝国。然而,干戈未息,暴政

又起,只十五年大秦即失其鹿,以致一夫作难,三世而斩,千秋万代帝王之梦,毁于一旦。

《三国那些事儿1-5册》

本书从黄巾起义一直写到三国归晋。

东汉末年,皇帝昏庸,宦官与外戚争权夺利,导致吏治腐败,终于引爆了黄巾起义。于是,各路

豪杰乘势而起,一时之间,神州板荡,乱象纷呈,大小军阀,相互攻伐。大浪淘沙之后,曹、孙

、刘鼎足而立。三家虎视眈眈之际,依然审时度势,或合纵,或连横。诸葛亮以弱蜀而伐强魏,

虽鞠躬尽瘁,直至死而后己,亦壮志难酬;司马氏坚忍数十年,几经沉浮,修炼成曹魏头号权臣

,挟强魏之力灭掉蜀汉,再以灭蜀之功,肃清异己,终得以晋代魏。之后,乘孙吴君昏臣暗之际

,果断出征:王濬楼船下益州,金陵王气黯然收!混乱了近百年的神州大地,再归一统。

《五代那些事儿》 书中客观描写了朱温、朱友贞、李存勖、李嗣源、石敬瑭、石重贵、刘知远、

郭威、柴荣、赵匡胤等历史上的典型人物和典型事件,重现了五代那段乱世。作品集知识性、真

实性和趣味性于一体,语言幽默风趣,辛辣犀利,充满了活力,是一部较好的五代历史知识性普

及读本。

《宋朝果然很有料》

本卷主要写宋真宗执政时期的一些事儿。宋真宗即位初期,对内励精图治,国力强盛;对外与辽

签署“澶渊之盟”,结束战乱局面,迎来繁荣盛世。然而,其晚年昏庸无德,沉溺于封禅之事,

广建宫观,劳民伤财,致使社会矛盾加深。终,在内忧外患之中,真宗驾崩,一个时代结束。

《晋朝那些事儿》

全书从司马懿的崛起写到东晋的灭亡。

东汉末年,群雄争霸,司马氏父子坚忍深谋,接力经营,终以晋代魏,降蜀灭吴,一统神州。然而干戈方熄,内乱又起。昏君即位,贾后当政,八王同室操戈,晋室一片混乱。刘汉乘势而起,揭开五胡乱华大幕。司马氏难以立足北方,仓皇南渡,与北方诸胡划江而治,开启了中国史上为眼花瞭乱的时代:北方诸胡以大地为砧板,以众生为鱼肉,铁骑纵横,高呼酣斗,山河之间,血流成河,尸积如山……东晋君臣,虽不忘丧国之痛,但依然争权夺利,你死我活。门阀大族各不相让,或把持朝政,为所欲为;或拥兵自重,霸居一方,致使司马氏一朝始终积弱,多次为权臣所乘,数次起死为生。摇摇欲坠多年之后,终奇迹不再——刘裕大权独揽之后,断然夺过传国玉玺,宣告大晋王朝退出历史舞台。

《南北朝那些事儿》

公元386年,代国遗腹王子拓跋珪走马草原、横戈塞上,建立鲜卑魏国,揭开北朝大幕。公元420年,东晋名将刘裕接受晋恭帝司马德文禅让帝位,建立南朝刘宋,定都建康,相伴滚滚长江的六朝古都开始见证南朝的风雨沧桑。公元589年,北方五十万铁骑踏过长江,陈朝风流后主陈叔宝藏身景阳宫井,南北朝落下帷幕。《南北朝那些事儿》正是描绘了这两 多年神秘而又辉煌的历史。

作者介绍

当年明月,副研究员,明史学会会员,青年历史学者,心灵历史开创者,担任国内多家电视台文

史类节目主讲人,畅销书作家,所著作品《明朝那些事儿》销量过五百万册,为三十年来畅销

之史学读本,多次获得“新浪图书风云榜”*图书、dang当网“终身五星级*图书”、“卓越ya马逊

畅销书大奖”等荣誉,位列全国十大畅销书之一,2007—2008年度系列畅销书di一名,该系列作

品已被译为日、韩、英等多国文字出版发行。

目录

《明朝那些事儿》

第1部 朱元璋:从和尚到皇帝

第2部 朱棣:逆子还是明君

第3部 太监弄乱的王朝

第4部 妖孽横行的宫廷

第5部 内阁不相信眼泪

第6部 帝国,山雨欲来

第7部 拐弯中的帝国

第8部 人间再无魏忠贤

第9部 1644,后的较量

......

用户评价

这套书的装帧设计真是没得挑,拿到手里沉甸甸的,一看就知道是下了功夫的。封面那种略带复古的色调,配上精致的插画,让人瞬间就有了翻阅的冲动。我尤其欣赏它在细节处理上的用心,比如字体选择的考究,既保证了阅读的舒适度,又增添了一丝历史的厚重感。内页的纸张质量也相当不错,不容易反光,长时间阅读眼睛也不会感到疲劳。不过,话说回来,尽管外观上无可挑剔,但我更期待的是内容上的深度和广度。我希望它不仅仅是走马观花地介绍那些朝代的更迭和重要人物,而是能挖掘出一些更深层次的历史脉络和社会变迁。比如,某个朝代的生活风貌是如何一步步形成的,那些看似微小的制度变动是如何影响了后世的走向。如果能在这些方面有所建树,那它就不仅仅是一套好看的书,更是一部值得反复研读的史学佳作了。我对它在展现历史细节上的能力抱有极高的期望,希望它能带给我耳目一新的阅读体验,而不是陷入传统史书的窠臼。

评分作为一名热衷于探究历史细节的读者,我对于史料的运用和考据的严谨性有着近乎苛刻的要求。历史叙事最怕的就是“想当然”和“穿凿附会”。我非常想知道,这套书在采纳史料时,是否做到了兼听则明,是否对相互矛盾的记载进行了审慎的辨析和合理的取舍。如果作者能清晰地标示出哪些是确凿的史实,哪些是后世的推测或演绎,那就太棒了。我尤其看重它对文物、考古发现与文献记载的结合程度。例如,当谈到某个朝代的物质文化时,如果能引用具体的出土文物来佐证,或者用考古发现来修正传统文献的描述,那无疑会大大增强内容的可靠性和趣味性。我希望看到的不是简单地复述《史记》或《资治通鉴》,而是能够将最新的学术研究成果,用一种普通读者也能理解的方式巧妙地融入叙事之中,展现出历史研究的动态性和发展性。

评分说实话,我对历史类书籍的阅读体验常常是两极分化:要么是过于学术化,晦涩难懂,让人望而却步;要么就是过于通俗化,为了追求故事性而牺牲了历史的严谨性。我非常好奇这套书是如何在这两者之间找到平衡点的。我期望它能用一种既生动有趣又不失准确性的笔法,将那些波澜壮阔的史实娓娓道来。比如,在描述重大的战役或政治事件时,我希望作者能像一个高明的导演,将场景、人物的心理活动以及背后的复杂博弈都刻画得入木三分。如果能结合当时的地理环境、经济基础来分析历史人物的决策,那就更完美了。我特别关注它对那些“边缘人物”——那些虽然没有登上权力巅峰,却在历史转折点上起到关键作用的小人物的描绘。往往,通过这些小人物的视角,我们才能更立体、更人性化地理解那个宏大的历史背景。我希望能在这套书中找到那种“身临其境”的阅读感受,而不是仅仅记住了一堆年代和人名。

评分我一向对不同朝代的文化和思想演变抱有浓厚的兴趣。历史的魅力,很大程度上就体现在不同时期思想火花的碰撞与融合上。比如,从先秦百家争鸣到汉代的独尊儒术,再到魏晋风度的飘逸与玄思,每一个时期的思想主潮都深刻地塑造了那个时代的精神气质。我希望这套书能在这方面有所突破,不仅仅是罗列观点,而是深入剖析这些思想是如何在特定的社会土壤中生根发芽,又如何反作用于当时的社会结构。尤其是涉及到文学、艺术和宗教思想的演变,我期待能看到更细腻的笔触。例如,唐诗的盛世气象与宋词的婉约含蓄背后,隐藏着怎样的时代心境差异?这种对精神世界的挖掘,远比单纯叙述帝王将相的功过要来得引人入胜。如果它能帮助我构建起一个清晰的“中国古代思想脉络图”,那么它在我心中的价值将无可估量。

评分从实际阅读体验的角度出发,一套优秀的通史读物必须具备良好的“可读性结构”。这意味着,即使内容再丰富,如果编排混乱、逻辑跳跃,也会大大降低读者的阅读粘性。我希望这套书在结构布局上能体现出清晰的层次感。比如,是否能有效地将宏大的时代背景叙述与具体的历史事件串联起来?在介绍一个复杂的政治制度时,能否用清晰的图表或流程图来辅助理解?更重要的是,我希望它在时间线的把握上能够做到张弛有度,既能快速推进主线,又能在关键节点上进行深入的剖析,避免了那种“平均用力”导致的平庸。如果它能做到读起来像听一位学识渊博的长者在讲述他毕生的研究心得,充满激情又逻辑缜密,让我可以轻松地沉浸其中,不知不觉就读完一整天,那才是真正成功的历史普及作品。这种流畅自然的阅读节奏感,是决定一本历史书能否成为“案头常备”的关键因素。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有