![10% Happier How I Tamed the Voice in My Head, R [平装]](https://pic.tinynews.org/19531190/5553f688N3b8dc95a.jpg)

具体描述

内容简介

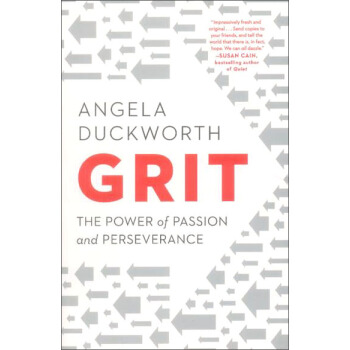

Winner of the 2014 Living Now Book Award for Inspirational Memoir

After having a nationally televised panic attack, Dan Harris knew he had to make some changes. A lifelong nonbeliever, he found himself on a bizarre adventure involving a disgraced pastor, a mysterious self-help guru, and a gaggle of brain scientists. Eventually, Harris realized that the source of his problems was the very thing he always thought was his greatest asset: the incessant, insatiable voice in his head, which had propelled him through the ranks of a hypercompetitive business, but had also led him to make the profoundly stupid decisions that provoked his on-air freak-out.

Eventually Harris stumbled upon an effective way to rein in that voice, something he always assumed to be either impossible or useless: meditation, a tool that research suggests can do everything from lower your blood pressure to essentially rewire your brain. 10% Happier takes readers on a ride from the outer reaches of neuroscience to the inner sanctum of network news to the bizarre fringes of America’s spiritual scene, and leaves them with a takeaway that could actually change their lives.

作者简介

Dan Harris is the coanchor of Nightline and the weekend editions of Good Morning America. He regularly reports for 20/20, World News with Diane Sawyer, and the weekday editions of Good Morning America. Before joining ABC News fourteen years ago, he worked for local news outlets in Boston and Maine. He lives with his wife, Bianca, in New York City. This is his first book.

精彩书评

Harris had the ambition and drive to rise to ABC News television anchor. He’d felt the “journalistic heroin” of reporting from war zones, anchored national broadcasts, and even recovered from cocaine addiction. But he also had a voice in his head, the same voice most of us wrestle with, constantly second-guessing him. If he could only quiet that voice, he’d be happier and less stressed. Harris was already covering the religion beat when he veered off on a personal journey to find answers beyond the self-help gurus. Along the way, he talked to Eckhart Tolle, Deepak Chopra, a host of Jewish Buddhists, and even the Dalai Lama before reluctantly trying meditation. Approaching it with all the skepticism of a reporter, Harris checked out the neurological research and learned that meditation was being used in the corporate and military arenas to heighten focus and clarity. After going on a meditation retreat, he ultimately found the balance he sought between ambition and inner peace. In this brave, completely engaging, and often hilarious book, Harris achieves his aim of demystifying meditation. --Vanessa Bush --This text refers to the Hardcover edition.--From Booklist

前言/序言

用户评价

这本书的封面设计得非常引人注目,那种略带粗粝感的文字排版,配合上柔和却又带着一丝不安的底色,一下子就抓住了我的眼球。我当时在书店里随便翻看,很多心灵成长的书名都大同小异,让人提不起精神,但这个标题——“10% 更快乐”,它没有承诺百分之百的奇迹,反而透露出一种坦诚的谦逊,仿佛作者在邀请你加入一场不那么完美的自我探索之旅。这种“不完美”正是现代人所需要的,我们都知道生活不可能一帆风顺,期待百分百的幸福反而是一种负担。所以,当我看到它时,内心立刻产生了一种共鸣,觉得这本书或许能提供一些真正脚踏实地的方法,而不是空洞的口号。我拿起它,翻阅了开头的几页,作者的叙事方式非常直接,没有过多的文学修饰,就像一个老朋友在跟你分享他走过的弯路,这种真诚感是我在其他同类书籍中很少能捕捉到的。书本的纸质触感也挺舒服,拿在手里很有分量,让人感觉它确实经过了时间的沉淀和思考的打磨。我当时就知道,这本书会成为我书架上一个重要的存在,不是那种只看一次就束之高阁的快餐读物,而是一本会时不时地被我重新捡起来,对照着自己的生活去体会的工具书。

评分初读这本书的体验,就像是终于找到了一面能清晰映照出自己内心噪音的镜子。我一直困惑于大脑中那个永不停歇的“声音”,那个自动的批判者和焦虑的播报员,它总是在我最需要平静的时候跳出来捣乱。很多关于冥想或正念的书籍,往往一开始就要求你进入一种非常理想化的状态,这对于一个初学者,或者说一个被生活琐事缠身的人来说,门槛实在太高了。“先静下来”,这句话本身就成了一种压力。然而,这本书的切入点极其巧妙,它没有试图让你“消灭”那个声音,而是教你如何“驯服”它,或者说,如何与它保持一个健康的距离。我特别喜欢作者描述那种日常的、琐碎的内心挣扎,那种在工作会议上突然被一个不相关的担忧打断的尴尬,或者在享受美好时刻却被大脑提醒“这不会持续太久”的扫兴感。这些细节的捕捉,让阅读过程不再是单向的灌输,而是一种双向的确认——“原来不止我一个人这样!”这种被理解的感觉,是任何理论框架都无法替代的巨大心理支撑。它没有给我一个清晰的终点线,而是给我了一张更精细的地图,让我知道路途中的陷阱在哪里。

评分这本书的结构组织非常严谨,虽然内容聚焦于处理内在的混乱,但它的逻辑线索却异常清晰。我欣赏作者如何将深奥的心理学概念和个人轶事无缝地融合在一起。他没有把我当成一个需要被拯救的病人,而是把我当作一个有能力进行自我观察的研究对象。每一次阅读新的一章,都感觉像是在解开一个关于自己思维模式的小谜团。比如,他对“认知偏差”的阐述,不是用枯燥的学术语言,而是通过自己亲身经历的荒谬决策来展示,这使得抽象的理论立刻变得生动可感。更重要的是,这本书所提倡的“进步”是渐进式的,它反复强调“10%”这个数字的意义——它意味着接受你永远无法达到完美,但每一个微小的、有意识的选择都会累积起来,最终形成一个更具韧性的自我。这种务实的乐观主义,恰恰是当前社会环境下我们最稀缺的精神食粮。它不贩卖快速修复的承诺,它贩卖的是一个可以长期坚持下去的生活哲学。

评分从排版和装帧来看,平装本的设计非常适合随身携带。我经常把它放在背包里,在通勤的地铁上或者等待咖啡的间隙拿出来翻阅。与其他精装书那种“需要郑重对待”的感觉不同,这本书的平装特性让它显得更亲切、更耐用,也更鼓励你随时随地地进行“精神锻炼”。书页的间距处理得当,字体大小适中,即便是在光线不佳的环境下阅读,眼睛也不会感到明显的疲劳。对于一本旨在改变日常习惯的书来说,这种物理上的便利性是至关重要的,它降低了你启动阅读和实践的门槛。我甚至注意到,有些页面的边缘被我用铅笔轻轻做了标记,这些标记不是对重点的圈画,而更多是我当时阅读时内心涌现出的疑问或感悟的小注脚。这本书的物理形态,完美地支持了它所倡导的那种随时随地的自我觉察。它不仅仅是一本“读物”,更像是一个可以被日常磨砺的“伙伴”。

评分这本书给我带来的最深远的影响,在于它重塑了我对“失败”的定义。在过去,一旦我的情绪失控或者偏离了预定的计划,我就会将其视为一次彻底的、令人沮丧的失败,这往往导致我干脆放弃接下来的所有努力。这本书却以一种非常温暖的方式,将那些“失控”的瞬间重新定义为“数据点”。它鼓励我们以一种科学家的态度去观察自己的反应,而不是以一个失败者的姿态去自我惩罚。这种态度的转变是革命性的,它允许我在承认自己“不完美”的同时,依然能对下一次尝试抱有希望。阅读结束后,我没有感到那种看完一本震撼心灵巨著后的虚脱感,反而有一种脚踏实地、准备好迎接下一轮挑战的平静力量。这本小册子,用它独有的节奏和语调,在我内心深处种下了一颗关于持续改进的种子,它告诉我,真正的成熟,不是停止犯错,而是从错误中学习的速度越来越快。这是一种非常实用且可持续的内心建设方法论。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![Lonely Planet Boston 孤独星球:波士顿 [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19546265/56025ed2N567a5e91.jpg)

![BKS Iyengar Yoga The Path to Holistic Health [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19547455/5609e708Ne782fefa.jpg)

![Olympig! [平装] [05--08] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19575972/56eb56deN1923b041.jpg)

![Big Data: Principles and Best Practices of Scala [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19649442/57833875N9109e59d.jpg)

![How to Solve It A New Aspect of Mathematical Me [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19649775/5af94fa7N21c47e29.jpg)

![Own It The Power of Women at Work [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19664684/58f5b1b5N895ce8d6.jpg)

![LSAT Decoded (PrepTests 52-61) Step-by-Step Sol [平装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19739934/57844d0aNe1bb90a2.jpg)

![Dota 2: The Comic Collection [精装] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19855853/59001470Nb9eaea7a.jpg)