具体描述

内容简介

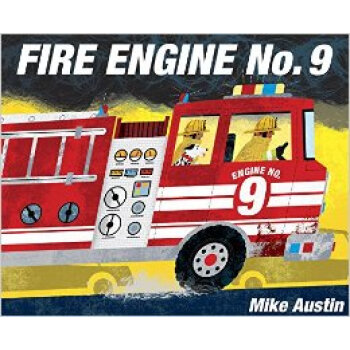

This high-action (yet toddler-friendly) beat-by-beat look at an emergency response is now available as a board book!?

Told almost entirely in sound words, this day-in-the-life look at a fire engine crew will appeal to the youngest vehicle enthusiasts and to parents with a penchant for exuberant read-aloud sessions. With art reminiscent of that in Donald Crews’s transportation books, Mike Austin evokes the excitement of a 911 call as we follow firefighters down the fire pole, through town, and up the ladder truck.

作者简介

MIKE AUSTIN is an award-winning illustrator and graphic designer who lives in Seattle with his wife, illustrator Jing Jing Tsong, and their two kids. He spends most of his time creating illustrations for his clients or working on his children’s books.,,精彩书评

“Bold and energetic, and complete with fire-safety tips and fire-gear endpapers, this is one surefire win for the firefighter fan.” —Kirkus Reviews?starred review"The simple emphatic text includes many forceful sound words… text placement, color, and size are integral parts of the dynamic illustrations.” —The Horn Book?starred review

"“Highly recommended for young fire engine fans.” —Booklist?starred review

From the Hardcover edition.

用户评价

坦白讲,这本书的语言风格带着一种老派的韵味,初看之下可能会觉得节奏稍慢,但一旦适应了那种沉稳、富有节奏感的句式,就会发现其中蕴含的巨大魅力。作者似乎对“等待”和“准备”这两个主题情有独钟。大量的篇幅用来描述消防队日常的维护工作、对天气变化的敏感观察,以及队员之间无声的默契。这种对前期“静”的描绘,极大地烘托了后期“动”的爆发力。书中有一段对一次深夜出警的描写,从警铃初响的那一刻起,到车辆启动、穿梭于寂静街道,直到抵达现场,整个过程被拉伸和细化到极致。每一个动作、每一次呼吸,都仿佛被慢镜头捕捉下来,充满了仪式感和紧张感。这种对过程的极致推崇,让我深刻理解到,任何伟大的成就都不是偶然的运气,而是无数次重复、精确训练和对细节的偏执追求的结果。这本书的文字,就像它描绘的对象一样,扎实、可靠,充满力量。

评分我得说,这本书的叙事视角非常独特,它完全避开了宏大叙事,而是聚焦于个体在面对灾难时的微观反应。我特别喜欢其中穿插的几段关于市民互助的小插曲,比如一个面包师如何用他的烤箱蒸汽帮助初期灭火,或者一个孩子如何通过准确地传递信息挽救了邻居的生命。这些片段没有被过度渲染情感,而是用一种近乎新闻报道的冷静笔触,记录下了人性中最光辉的一面。作者似乎对“英雄主义”有着自己独到的见解,他认为真正的英雄主义并非一蹴而就的壮举,而是日常生活中点滴积累的责任感和专业精神的体现。这种克制的描写方式,反而让故事的力量更加持久和深刻,不至于流于煽情。读完这些部分,我忍不住去思考,在现代社会中,我们与邻里之间的这种紧密联系是否已经有所减弱?这本书无疑提供了一个绝佳的反思契机,它提醒着我们,无论科技如何进步,社区的连接才是最坚固的防火墙。

评分这本书的封面设计真是绝妙,那种老式的插画风格,色彩饱和度高得惊人,一下子就把你拉回了那个充满蒸汽和轰鸣声的年代。我记得我第一次翻开它的时候,就被扉页上那张巨大的、细致入微的消防车剖面图给迷住了。作者在描述早期的消防技术和城市布局时,那种详尽的程度简直让人叹为观止。他不仅仅是在讲述一个故事,更像是在进行一场历史的考古挖掘,把那些被时间磨平的细节,用生动的语言重新打磨出来。尤其让我印象深刻的是关于“水龙带”的发明和早期消防员的训练日常的描写,那些紧张到令人窒息的画面,仿佛能闻到烟熏火燎的味道。作者的叙事节奏把握得非常好,时而急促如战鼓擂鸣,时而沉稳如老者讲经,让读者在期待救援到来的焦急中,又能在历史的厚重感中得到片刻的喘息。这本书的文字功底深厚,用词考究,但绝不晦涩,即便是对历史不太感兴趣的读者,也能被其中蕴含的人文关怀所打动。这不仅仅是一本关于交通工具或应急服务的书,它更像是一部关于勇气、社区精神以及技术进步的史诗。

评分我必须指出,这本书在人物塑造方面达到了相当高的水准,即便是次要角色,也拥有令人难忘的弧光。我最喜欢的是其中一个年轻的消防员角色,他起初带着对“荣耀”的浪漫幻想加入队伍,但随着几次真实而残酷的救援经历,他的眼神和行为逐渐沉淀下来,从一个渴望成为英雄的愣头青,蜕变成一个真正懂得责任和牺牲的成熟个体。作者没有用大段的内心独白来阐释这个转变,而是通过他处理工具的方式、对待老队员的态度、甚至是他如何整理自己的床铺这些生活细节,不动声色地完成了角色的升华。这种“少说多做”的叙事手法,使得人物的成长显得无比真实可信。读到最后,你感觉自己像是陪伴着这些消防员走过了漫长而艰辛的岁月,为他们的每一次成功而欣慰,也为他们所承受的无形压力而感到心疼。这本书成功地将技术史诗转化成了一部关于人性打磨的深刻寓言。

评分这本书的结构安排堪称一绝,它采用了多线叙事的手法,在主线故事推进的同时,巧妙地穿插了一些相关的科学原理介绍和当时社会背景的解析。例如,在描述一次大型火灾时,作者会突然插入一小节,解释当时城市供水系统是如何受限于材料和工程技术的,这种知识的嵌入丝毫不显突兀,反而增强了故事的真实感和厚度。对我来说,这种“知识性”的穿插是阅读体验的一大亮点。它满足了我对“为什么”的好奇心,而不只是停留在“发生了什么”。我尤其欣赏作者处理技术细节的方式,他没有使用艰涩的术语,而是用类比和生动的比喻,将复杂的机械原理变得清晰易懂。阅读过程中,我仿佛坐在一个经验丰富的工程师身边,听他娓娓道来关于压力、流速和结构承重的一切。这种寓教于乐的平衡掌握得炉火纯青,让原本可能枯燥的技术描述,焕发出了迷人的光彩。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![LMNO Peas [02--05] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19640843/578342ceN73ad0e57.jpg)

![The Tiger Rising [平装] [10--UP] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/19740620/57886e49Ne0b99420.jpg)

![[现货]米其林指南香港2018 中英双语 MICHELIN Guide Hong Kong pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/17083123937/5a2640abN7b7bd6d6.jpg)