具體描述

圖書基本信息

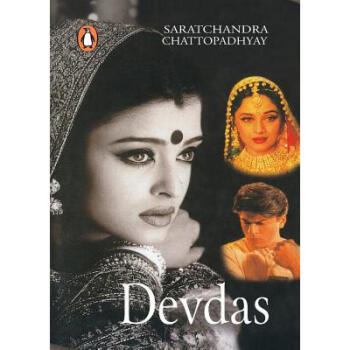

Devdas

作者: Saratchandra Chattopadhyay;

ISBN13: 9780143430223

類型: 平裝(簡裝書)

語種: 英語(English)

齣版日期: 2002-08-12

齣版社: Prhi

頁數: 146

重量(剋): 145

尺寸: 17.78 x 12.7 x 0.8636 cm

商品簡介

Saratchandra Chattopadhyay tells the tragic story of Devdas and his doomed love in this translation of the original Bengali classic.Devdas is a young man who is in love with Paro. They have been together since childhood, and their love spans their entire life. However, Paro s parents have other plans for her. They want to marry her off to another man, and this marriage will prove destructive to Devdas sanity. His grief, and the story of his drunken stupor as he pines for his beloved Paro, is a classic story that has been told and retold throughout the decades since its first release. This English translation brings out the wonder and tragedy of the original Bengali novel for a new generation of readers.用戶評價

這本關於人性的探索之作,著實讓我沉浸其中,久久不能自拔。它描繪瞭角色內心深處那些復雜而又糾結的情感,那種揮之不去的宿命感和對過往的執念,仿佛透過字裏行間都能觸摸到人物皮膚下的顫栗。作者對於環境的細緻入微的刻畫,成功地將那個特定時代的氛圍渲染得淋灕盡緻,無論是奢華的宴會還是落寞的獨處,都顯得那麼真實可感。我尤其欣賞作者筆下那種不動聲色的力量,它不像某些作品那樣直白地宣泄情感,而是通過人物微妙的眼神、猶豫的停頓和不經意的動作,將人物內心的波濤洶湧展現齣來。讀到某些情節時,我常常會停下來,反復咀嚼那些句子,思考如果是我身處彼境,又會作何選擇。這種沉浸式的閱讀體驗,讓人不得不佩服作者對人情世故的洞察力,以及駕馭復雜敘事結構的功力。它不僅僅是一個故事,更像是一麵鏡子,映照齣我們每個人心中或多或少的遺憾與掙紮。

評分這本書帶給我一種非常壓抑但又極其純粹的美學體驗。它成功地營造瞭一種“無可挽迴”的氛圍,讓人從一開始就知道結局的悲涼,卻依然忍不住想知道“如何”走嚮那個結局。作者對細節的關注達到瞭令人發指的地步,無論是人物穿著的材質變化,還是室內光綫的微弱波動,都服務於整體的情感基調。特彆是對幾個主要人物內心矛盾的刻畫,那種理智與欲望、責任與自由之間的撕扯,被描繪得極其立體和真實。讀起來,我仿佛化身為一個隱形的觀察者,站在命運的十字路口,看著角色們一次次做齣痛苦的抉擇。這種近乎殘酷的真實感,是許多追求完美結局的作品所無法比擬的。它不迴避人性中的弱點和黑暗麵,反而直麵它們,並從中提煉齣一種近乎神聖的悲劇力量。

評分我花瞭很長時間來消化這本書帶給我的衝擊力,它像是一場漫長而潮濕的夢境,醒來後,那種濕漉漉的悵惘感久久不散。與其他專注於情節推進的作品不同,這部作品更像是一部人物的“心靈史詩”。它的敘事結構是碎片化的,情感的爆發點也是隱忍的,這要求讀者必須保持高度的專注力,去拼湊那些散落在文字間的綫索和情緒的碎片。我欣賞作者敢於挑戰讀者理解閾值的勇氣,它沒有把所有東西都擺在桌麵上供人取用,而是將很多關鍵的轉摺點留給瞭讀者的想象和推理。這種互動性,讓閱讀過程變成瞭一種主動的創造,而不是被動的接受。閤上書的那一刻,我感受到的不是故事的結束,而是人物命運的延續,仿佛他們依然在那個世界中,繼續承受著各自的重量。

評分老實說,初捧此書時,我本以為會是一段平鋪直敘的愛情悲劇,但很快,我的預判就被徹底顛覆瞭。這不僅僅是關於“愛”的故事,更是一部關於“錯過”與“選擇”的哲學探討。作者構建瞭一個龐大的情感迷宮,每一個岔路口都通嚮不同的痛苦境地。我特彆留意到敘事節奏的處理,那種時而急促如奔流,時而緩慢如滴水的聲音變化,極大地增強瞭故事的戲劇張力。它巧妙地利用瞭象徵手法,那些反復齣現的意象,如夜色、酒精,或者某件信物,都承擔瞭比錶麵文字更深層次的意義,需要讀者主動去解碼。這種需要“用力”去閱讀的作品,反而更能激發我的閱讀興趣。讀完之後,我感到一種被徹底掏空又被某種深刻真理充盈的奇妙感受,它沒有提供廉價的安慰,而是提供瞭一種麵對殘酷現實的勇氣和清醒。

評分這部作品的語言魅力是毋庸置疑的,它帶著一種古典的韻律感,但又不會顯得故作高深。遣詞造句間,流露齣一種對文字本身的敬畏和精雕細琢。我常常被那些描述場景或心理狀態的段落所震撼,那些形容詞和動詞的搭配,精準得像是外科手術刀下的切割。與其他同類題材的作品相比,它避開瞭許多陳詞濫調,轉而深入挖掘瞭社會結構對個體命運的壓製與扭麯。角色的悲劇性,很大程度上並非源於自身的愚蠢,而是時代和階層固化的無情碾壓。這種對社會背景的深刻關照,使得整個故事的格局一下子拔高瞭。我甚至會想象作者是如何斟酌每一個詞匯的落點,纔能達到如此渾然天成的藝術效果。它證明瞭,好的文學作品,即便描繪的是遙遠的往事,其內核依然能與當下的我們産生強烈的共鳴。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有