具体描述

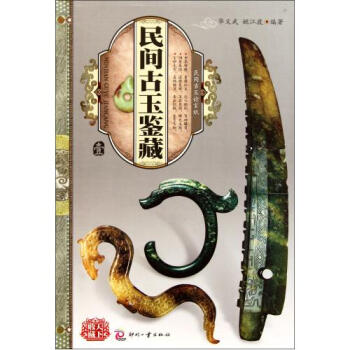

| 书名: | 民间古玉鉴藏(1) | ||

| 作者: | 华义武//姚江波 | 开本: | 16开 |

| 定价: | 69 | 页数: | 189 |

| 现价: | 出版时间 | 2011-08-01 | |

| 书号: | 9787514201413 | 印刷时间: | 2011-08-01 |

| 出版社: | 印刷工业 | 版次: | 1 |

| 商品类型: | 正版图书 | 印次: | 1 |

......

姚江波,*社会科学普及作品奖获得者,副研究员,武汉大学博士学位(候选)。1999年毕业于复旦大学文博系,同年开始在河南三门峡博物馆、虢国基地等从事文物研究工作,由于一线出土器物的多样性,其专业涉及瓷器、陶器、玉器、青铜器等领域,之后先后在郑州大学、北京语言大学、天津师范大学、韩国大佛大学、武汉大学学习,在中国人民大学出版社、浙江大学出版社、湖南美术出版社等出版专著30多部,发表论文20余篇,同时在各级报刊如《人民日报》《中国文物报》《大公报》《江汉考古》等发表专业类文章50余篇。接受河南专访《中华古代瓷器鉴赏系列》100期,受到观众好评。长期从事博物馆的业务和保管工作,先后整理馆藏文物数万件。 华义武,北京市文物公司副研究员。1963年以后在北京图书发行印刷职业学校文物班和文物局培训班学习,得到启功、刘凌仓、郭味渠等亲授,掌握了文物理论和文物鉴定学知识。后师从赵嘉章、耿宝昌学习古陶瓷鉴定,师从傅大卣学习玉器、青铜器鉴定和捶拓技术。从事文物工作40余年来,鉴定、收购、拣选出*的班簋和正始三年的释迦牟尼像等被博物馆收藏。先后在《文物》、《文物天地》、《景德镇陶瓷》等报刊发表多篇论文。参与文物局《文物商品编目定名》、《北京志.文物志》(文物市场篇)、“中华文明之光”丛书《文学艺术》主编工作。合著《中国文物鉴赏》(海外版)、《中国玉器收》《鉴赏全集》和《民间藏中国古玉全集》。

玉器的材质鉴赏和田玉◎山料、山流水与子料◎主要品种独山玉◎主要品种◎鉴别特征 岫玉◎主要品种◎鉴别特征 绿松石青金石◎主要品种◎工艺要求 孔雀石◎主要品种◎鉴别特征 ◎工艺要求 玛瑙水晶翡翠◎色泽品种◎工艺要求 新石器时代玉器礼器◎玉璧◎玉琮◎玉圭◎玉璜◎玉龙◎玉兽形块◎鸟兽形器◎勾形器◎玉璇玑仪仗兵器与工具◎玉斧◎玉钺◎玉铲◎玉刀 装饰玉◎玉环◎玉瑗◎玉块◎玉簪◎玉带钩◎玉镯◎玉组佩与玉串饰◎玉马蹄形器◎玉人◎玉人首◎玉鹗◎玉蝉◎玉龟与玉鳖◎玉凤◎玉鹰◎虎面像◎其他动物形佩日用器具、杂器◎丫形器◎三孔器◎玉神兽◎双联璧与多联璧◎冠状器◎锥形器◎三又形器赏析夏商周玉器礼仪器◎玉璧◎玉琮◎玉圭◎玉璋◎玉钺◎玉琥◎玉戈◎玉刀 ◎玉简册◎柄形器葬玉◎玉覆面◎玉冶◎玉握装饰品 ◎玉环与玉瑗◎玉块◎玉璜◎玉开路◎玉麟 ◎玉簪◎玉碟 ◎玉带钩◎玉串饰◎玉组佩◎玉佩饰◎玉牌饰◎玉剑饰◎玉人◎玉龙◎玉鸟 ◎肖生玉雕日用器具◎玉斧◎玉铲◎玉匝◎玉簋与玉盘◎玉杵臼 ◎玉杯◎玉灯◎玉梳◎玉调色器赏析

用户评价

这本书的编排结构,充分考虑到了不同层次读者的需求,这一点非常人性化。前半部分可能侧重于基础知识的普及和基础器型的介绍,语言相对平实易懂,对于刚入门的新手来说,是一个非常友好的起点。而越往后读,尤其是涉及到一些罕见玉料的产地考证和特定朝代细微风格差异的对比分析时,其内容的密度和专业性会显著提升,这显然是为了满足资深爱好者乃至专业人士的需求。我尤其喜欢它在每一个章节末尾设置的“自我检验”小贴士,虽然不是严格意义上的测试题,但它会引导读者回顾本章所学,并思考如何将其应用到实际的观察中去。这种亦师亦友的互动感,让学习过程不再是单向灌输,而是变成了一种积极的探索。总而言之,这是一部内容扎实、视角独特、兼顾了普及性与专业深度的上乘之作,对于任何对中国古玉抱有热忱的人来说,都是案头必备的宝典。

评分说实话,我原本对收藏类的书籍抱有一种敬畏又有点抗拒的态度,总觉得那些专业术语和晦涩的理论会让人望而却步。然而,这本关于民间古玉的著作,在叙述方式上做得非常接地气,这一点让我感到惊喜。它不像某些学院派的著作那样高高在上,而是充满了“江湖气”和实践经验。作者似乎非常了解我们这些普通收藏者在实际淘货过程中会遇到的各种陷阱和困惑,所以在讲解鉴别要点时,总能切中要害。比如,它对比了不同“土沁”的特征,并用非常形象的比喻来描述那种自然形成的包浆,这比单纯的化学分析报告要直观得多。读到某些篇章时,我甚至能想象出作者当年在田间地头、古玩市场穿梭的情景,那种亲历者的口吻,让书中的每一个结论都显得尤为可信和有份量。它更像是一位经验丰富的老前辈,坐在你身边,拍着你的肩膀告诉你:“看玉,光看表面可不行,得听它说话。”这种温度感,是冰冷的照片和数据无法替代的。

评分这本书的装帧设计也颇具匠心,虽然定位是工具书,但整体的视觉呈现却充满了民族艺术的韵味。纸张的选择很考究,能够很好地承载那些色彩丰富的图片和细腻的拓片扫描件。更值得称赞的是,它在介绍每类玉器时,往往会穿插一些与该玉器相关的古代神话、民间传说或者历史轶事。这极大地丰富了阅读体验,让冰冷的器物一下子活了起来,充满了故事性。我记得有一段关于战国时期玉璧的介绍,不仅仅停留在形制大小的描述上,还引用了《山海经》中的相关记载,将玉器与当时的宇宙观、礼制功能紧密结合起来,让我对玉在那个时代的重要性有了更深层次的理解。这种跨学科的融合,使得这本书的阅读体验非常饱满,不再是枯燥的鉴赏手册,而更像是一部浓缩的中国古代物质文化史。每次翻阅,都能在不经意间吸收一些新的文化背景知识,极大地拓宽了我的知识面。

评分我特别欣赏作者在探讨“玄机”时所展现出的那种审慎态度。在玉器鉴藏的圈子里,流传着太多真真假假的“秘诀”,但这本书并没有鼓吹任何一刀切的快速致富之道,而是着重强调了“眼力”的长期培养,以及对历史文化语境的尊重。它教导我们,真正的鉴赏,是对历史的尊重和对工艺的理解,而不是简单地比对一个放大镜下的细节。例如,对于一些高仿品,书里并没有停留在指出其“破绽”上,而是分析了仿制者在模仿特定历史时期特征时,思维上的偏差和局限性。这种深层次的剖析,有效地提升了读者的辨伪能力,让我们学会从“心”的角度去审视一件器物,而不是仅仅停留在表面的纹理或光泽上。这种教育性的深度,让这本书的价值远远超出了普通的鉴藏指南,它是在培养一种正确的收藏价值观和研究方法论。

评分这本厚重的书一上手就给人一种沉甸甸的实在感,封面那种略带斑驳的色彩,似乎已经预示了里面内容的厚度和深度。我尤其欣赏作者在行文上的那种不急不躁,仿佛带着我们这些初窥门径的人,一步一步地走进了那个充满神秘色彩的玉器世界。书中对于不同时期、不同地域古玉的纹饰、沁色、器型的描述,细致入微,简直就像是拿着放大镜在对着实物进行讲解。我记得有一章节专门讲了“神兽”主题的玉器,里面不仅罗列了大量的图片供我们对照,更深入地探讨了这些形象背后所蕴含的古代信仰和文化密码,这远超出了我原以为一本“工具书”能提供的范畴。它不仅仅是教你如何分辨真伪,更像是为你打开了一扇理解古代匠人精神和时代背景的窗户。那种对历史脉络的梳理,清晰而有逻辑,让原本感觉有些零散的知识点,瞬间串联成了一张完整的知识网络。我感觉,这本书与其说是给专业人士准备的,不如说是为我这样渴望系统学习的爱好者量身定做的引路灯,它耐心地引导你,让你在触摸和研究古玉时,能够心中有数,而不是盲目地凭感觉。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有