具体描述

用户评价

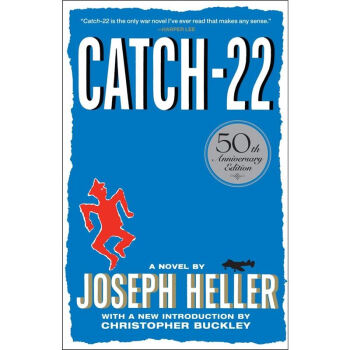

我发现这本书最令人震撼的地方,在于它如何不动声色地将最极端的恐怖与最轻快的喜剧并置。前一页还在描写一场近乎自杀的疯狂任务,后一页笔锋一转,就变成了对某种庸俗交易的诙谐讽刺。这种强烈的反差感,营造出一种独特的“苦乐参半”的阅读氛围。它不是那种让你开怀大笑的喜剧,而是那种让你笑到嘴唇僵硬,眼泪却忍不住流下来的那种笑。作者对语言的驾驭达到了炉火纯青的地步,那些重复出现的短语和笑话,在一次次的重复中逐渐失去了原有的意义,反而变得更加令人心惊胆战。这些语言上的陷阱,如同一个个巧妙设置的机关,诱使读者在轻松的表象下,一步步深入到对人性、对体制的深刻反思之中。可以说,这本书的“幽默”是它最锋利的武器,它用最柔软的方式,刺穿了最坚硬的虚伪。

评分从文学成就上来说,这部作品的文学重量是毋庸置疑的,它对后世文学,尤其是黑色幽默和反乌托邦题材的影响是深远的。然而,对我个人而言,阅读它更像是一次对“坚持自我”的极限测试。那些试图保持清醒、试图逃离或反抗的人物,他们的每一次努力,似乎都以一种更加滑稽和悲剧性的方式被体制消化和吸收了。这种持续的无力感,是这本书最让人沉重的地方。它展示了在庞大、非人化的体系面前,个体的良知和勇气是多么的微不足道,甚至是多余的累赘。它没有提供任何慰藉或简单的答案,它只是赤裸裸地展现了困境本身。每次重温,我都会发现一些新的细节,一些之前被我忽略的、关于生存斗争的细微之处,这说明了作品本身的密度和复杂性。它不仅仅是一本小说,它更像是一面镜子,映照出我们所处世界中那些不容忽视的阴影角落。

评分这部作品初读时,那种扑面而来的荒诞感和黑色幽默,简直像被卷入了一个永无止境的、逻辑扭曲的漩涡。它不是那种让你轻松翻阅的小说,更像是一次精神上的马拉松,每翻一页,你都得重新校准自己对现实的理解。我尤其欣赏作者对官僚主义的讽刺,那种层层叠叠、效率低下却又权力至上的机构运作方式,描绘得入木三分,让人在发笑的同时,脊背却感到一阵彻骨的寒意。书中的角色们,每一个都有着令人难忘的怪癖和独特的生存哲学,他们试图在体制的碾压下找到一丝喘息的空间,或者仅仅是活过明天。这种对人类在极端环境下如何保持自我,或者如何被环境异化的深刻探讨,贯穿始终,让人久久不能释怀。每次读完一个章节,我都需要停下来,深深地吸一口气,整理一下被那些绕口令式的对话和循环往复的困境弄得有些混乱的思绪。它挑战了我们对常识和理性的既有认知,迫使我们去审视那些我们习以为常的规则,究竟有多么脆弱和荒谬。

评分读完之后,我感觉自己仿佛经历了一场严肃的哲学辩论,只不过这场辩论的论据不是抽象的概念,而是具体而荒唐的生存场景。书中对“例外”和“规则”关系的探讨,简直是教科书级别的案例分析。核心的那个悖论,像一把无形的锁链,紧紧地锁住了所有试图保持清醒的人。你越是想用逻辑来证明自己是理性的,你就越是深陷于这个体系设定的逻辑陷阱之中。我花了很长时间去琢磨那个著名的概念,它不仅仅是一个聪明的文字游戏,它揭示了权力运作的底层逻辑——即通过制造无法逃脱的自我矛盾,来确保个体的绝对服从。这本书的伟大之处在于,它让读者亲自去体验这种“不得不接受荒谬”的过程,而不是简单地告知我们世界是荒谬的。它将一个宏大的社会批判,浓缩在少数几个个体被困住的悲剧中,具有极强的穿透力。

评分这本书的叙事结构简直是一场精妙的迷宫设计,它毫不留情地打破了传统小说的线性时间概念,让你仿佛置身于一个不断自我重复、自我否定的梦境之中。我花了很长时间才真正适应这种跳跃式的叙事节奏,角色的记忆和现实事件相互交织、相互覆盖,使得“真相”本身变得比任何谎言都更加飘忽不定。这种手法极大地增强了作品的主题——在战争的混乱和荒谬面前,任何既定的秩序和明确的逻辑都成了笑话。不同角色的视角切换得如此之快,有时候前一秒还在讨论飞行高度,后一秒就跳到了几年前的私人恩怨,这种“意识流”的片段化处理,完美地捕捉了人在高压下思维的碎片化状态。你得全神贯注,像拼图一样,把这些破碎的信息片块重新拼凑起来,才能勉强窥见故事的冰山一角。这种阅读体验,可以说是既折磨人又令人上瘾,它要求读者全身心投入,绝不允许一丝一毫的走神,否则你很可能就彻底迷失在这片认知的荒原里了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有