具体描述

用户评价

这部科幻巨著的作者,其笔下的想象力总是能轻易突破我们对现实的桎梏。我最近沉迷于另一位作家的作品,那种宏大叙事下的微观挣扎,简直让人欲罢不能。比如他描绘的那个在时间夹缝中求生的文明,他们对时间流逝的感知是如此独特而又令人心碎。书中对“存在”与“虚无”的哲学探讨,通过一个看似简单的物理现象被无限放大,读者仿佛被迫站在宇宙的边缘,去审视自身的渺小与偶然。我尤其欣赏作者在构建世界观时所展现出的那种近乎冷酷的精确性,每一个设定的背后都有着严密的逻辑支撑,即便是最匪夷所思的场景,也让人感到一种“这就是有可能发生”的真实感。阅读过程中,我常常需要停下来,仅仅是为了消化那些铺陈开来的信息量,以及人物在面对无法抗拒的命运时的那种深刻的无力感。那不仅仅是科幻,更像是一部披着硬科幻外衣的史诗,探讨着文明的终极意义。

评分读完手头的这本小说,我得承认,它在叙事节奏的把控上达到了一个新的高度。不像有些作品那样,前半部分铺陈冗长,后半部分仓促收尾,这本书的每一章都像是精密的齿轮,紧密咬合,驱动着故事向前。我特别留意到作者是如何处理情感线索的,在极其冰冷、理性的科学背景下,人物的爱、恨、执念和牺牲显得尤为珍贵和触目惊心。有一个情节,关于一个角色为了保护一个至关重要的信息而付出的代价,那种牺牲不是一时的冲动,而是经过漫长岁月的沉淀与抉择,让人读完后久久不能释怀。这种深层次的人物刻画,使得冰冷的宇宙背景不再是空洞的舞台,而是承载人类情感重量的容器。相比之下,我之前读过的一部作品,虽然设定新奇,但人物的“工具化”倾向过于明显,缺乏这种血肉的张力。

评分我手边这部小说的魅力,很大程度上源于它对“未知的恐惧”的精妙拿捏。它不是那种靠突如其来的怪物吓唬人的作品,而是通过对物理学和宇宙学边界的不断试探,营造出一种形而上的、挥之不去的焦虑。作者仿佛在不断地对读者耳语:“你们所知的世界,也许只是一层薄薄的泡沫。”我印象最深的是其中关于“信息熵增”的隐喻,它不仅仅是一个科学概念,更被提升到了一种存在主义的困境。这种将深奥的理论优雅地融入叙事的能力,是非常难得的。相较而言,我之前读过的一些硬科幻,虽然数据翔实,但在哲学思辨层面上,总觉得差了那么一点点火候,未能真正触及到人类面对宇宙时最深层的敬畏与迷茫。

评分最近在读的这本小说,最让我赞叹的是它对“尺度”的驾驭能力。它可以在一页之内,从恒星尺度的毁灭场景,瞬间拉回到一个角色内心深处微不足道的遗憾。这种尺度上的自由切换,让读者的大脑像是在进行高强度的体操训练,不断地进行焦点的调整。作者对细节的关注,体现了一种匠人精神,无论是对某种假想技术的运行原理的描述,还是对一个失落文明遗迹的考古式还原,都做到了令人信服的程度。这种精细的描绘,为那些宏大的概念提供了坚实的锚点,使得那些关于时间、空间、生命本质的探讨,都有了可触摸的参照物。我体会到,优秀的科幻作品,需要的不仅是想象力,更是对“真实可信”的执着追求。

评分最近翻阅的一部作品,其语言风格极其冷峻而富有诗意,形成了一种独特的阅读体验。作者似乎对“边缘”有着特殊的偏爱,他笔下的主角往往是那些被主流社会排斥、或者身处文明边缘地带的观察者。这种视角带来的好处是,他们能够以局外人的清醒,去剖析既有秩序的裂痕与荒谬。书中对未来社会形态的描绘,尤其细致入微,不是简单地堆砌高科技,而是深入到社会结构、伦理道德的重塑。例如,他们如何看待“个体价值”与“集体存续”之间的永恒矛盾,探讨得入木三分。读到一半时,我甚至产生了一种错觉,仿佛自己也站在那个遥远的未来废墟上,感受着风沙和历史的重量。这种沉浸感,远超一般科幻小说所能提供的刺激。

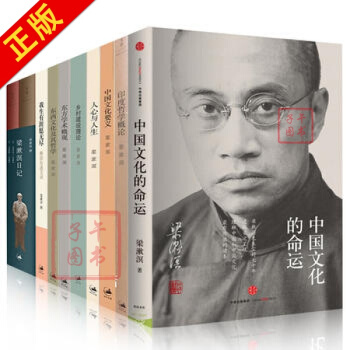

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有