具体描述

编辑推荐

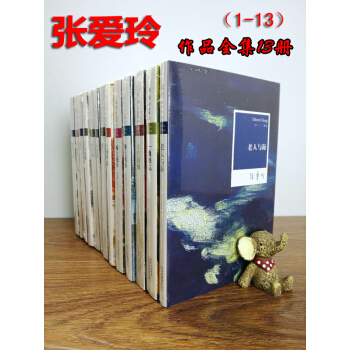

《倾城之恋》 热播电视剧《倾城之恋》原著小说张爱玲作品*一授权正版。

张爱玲是当代*重要的作家,也是五四以来**秀的作家。别的作家……在文字上,在意象的运用上,在人生观察和透彻深刻方面,实在都不能同张爱玲相比。

——著名学者、哥伦比亚大学教授夏志清

一个动听的而又近人情的故事。

《倾城之恋》里,从腐旧的家庭里走出来的流苏,香港之战的洗礼并不曾将她感化成为革命女性;香港之战影响范柳原,使他转向平实的生活,终于结婚了,但结婚并不使他变成圣人,完全放弃往日的生活习惯与作风。因之柳原与流苏的结局,虽然多少是健康的,仍旧是庸俗;就事论事,他们也只能如此。

——张爱玲"

《红玫瑰与白玫瑰》 话剧百年收官之作,金马奖五项大奖电影《红玫瑰与白玫瑰》原著小说。*一授权,华丽新版。

《红玫瑰与白玫瑰》中男主角是我母亲的朋友,事情是他自己讲给母亲和姑姑听的,那时我还小,他以为我不懂,那知道我听过全记住了。写出来后他也看见的,大概很气──只能怪他自己讲。——张爱玲

《怨女》英文本入选美国各大学通用教材。*一授权,华丽新版。

张爱玲1943年发表的《金锁记》被赞为“*国自古以来*伟大的中篇小说”(夏志清语);二十多年后,张爱玲把三万多字的《金锁记》改写成十万多字的

《怨女》,着重展现女主人公内心的情欲煎熬,其细腻深切、摄人心魄的描写使得《怨女》成为又一部难掩光芒的杰作。《怨女》英文本还入选美国各大学通用教材《*国文学

......

目录

倾城之恋

红玫瑰与白玫瑰

怨女

半生缘

小团圆

流言

重访边城

红楼梦魇

海上花开

海上花落

六月新娘

一曲难忘

老人与海

作者简介

张爱玲(1920-1995),中国女作家。祖籍河北丰润,生于上海。1943年开始发表作品,代表作有中篇小说《倾城之恋》、《金锁记》、短篇小说《红玫瑰与白玫瑰》和散文《烬余录》等。

1952年离开上海,1955年到美国,创作英文小说多部。1969年以后主要从事古典小说的研究,著有红学论集《红楼梦魇》。已出版作品有中短篇小说集

《传奇》、散文集《流言》、散文小说合集《张看》以及长篇小说《十八春》、《赤地之恋》等。

用户评价

坦白说,我一直对“大部头”文学作品抱有一种敬畏心,总觉得晦涩难懂。但张爱玲的文字有一种奇特的魔力,它用最华丽、最精确的辞藻,讲述的却是最世俗、最贴近人情的故事。她笔下的爱情,没有琼瑶式的浪漫,更多的是一种“一手好牌打烂”的宿命感,是关于错位、占有和错失的哲学探讨。我尤其喜欢她对都市边缘人物的刻画,那些在光怪陆离的生活中寻找一丝温暖,最终却被时代洪流吞噬的个体。她的叙事节奏把握得极好,时而急促如快板,时而又拖沓悠长,像是在老上海的弄堂里慢慢踱步,观察着每扇紧闭的窗户后面上演的人生悲喜剧。这种叙事上的游刃有余,让我感觉作者并非高高在上的审判者,而是最了解这场人间烟火的观察者。

评分购买这套书,对我而言,也是一次对特定文化氛围的重温。那些描绘的旗袍、吗啡、留声机、以及特定阶层之间的微妙关系,构筑了一个既遥远又无比熟悉的“旧梦”。虽然我从未亲历那个年代,但通过她的文字,我仿佛能闻到那种脂粉和烟草混合的气味,感受到空气中弥漫的紧张和暧昧。这本书的价值,远超出了单纯的小说集本身,它像是一把钥匙,开启了我对民国时期都市文化和女性心理结构的一次深度考察。它不是那种读完就扔的快餐读物,而是需要细细咀嚼、时常回味的“精神食粮”。每当生活感到疲惫或迷茫时,翻开其中任何一本,那种老旧的、却又无比清醒的叙事腔调,总能带给我一种奇异的平静感和精神上的支撑,让我意识到,人性的困境或许永远不会改变,只是外在的衣衫变了而已。

评分初次拜读张爱玲的文字,那种强烈的代入感是许多当代文学作品难以企及的。我读到其中关于女性在特定时代背景下那种隐忍的、近乎自我毁灭的爱情观时,真的会感到一阵寒意。她的笔触极其精准,仿佛能穿透人物的外表,直抵内心最深处的欲望与软弱。比如,对“体面”与“庸常”生活之间拉扯的描摹,那种在精致的布料和空虚的内心之间徘徊的女性群像,让我忍不住去思考自己生活中的许多妥协。那种“苍凉”感并非是空泛的悲观,而是对人性复杂性和局限性一种冷静到近乎残酷的洞察。尤其是在描述人物的细微动作和眼神时,寥寥数语,人物的性格和处境便跃然纸上,那种含蓄的张力,比大开大合的戏剧冲突更具力量。读完一些片段,我常常需要停下来,看着窗外,让那种浸润在文字中的情绪慢慢散去,才能继续下一个章节。

评分这套书的装帧设计简直是艺术品。我拿到手的时候,首先被那种沉甸甸的质感和封面上的细腻纹理所吸引。那种墨香混合着纸张特有的微酸味道,让人一触碰就能感受到出版方在细节上的用心。特别是那几本小说集,设计得像老式日记本,书脊上的烫金字体在灯光下泛着低调而奢华的光泽,拿在手里仿佛捧着一段被精心保存下来的时光碎片。我特别喜欢其中一本《流言》的封面处理,那种朦胧的、略带复古的油画质感,非常贴合张爱玲文字中那种疏离又华丽的都市气息。对于我这种有轻微“书癖”的读者来说,一套完整、设计精良的经典作品集,不仅仅是阅读材料,更是一种收藏的满足感。它占据了我书架上一个非常显眼的位置,每次看到都觉得心情舒畅,那种对“美”的追求,本身就是阅读体验的一部分。书页的韧度也很好,翻页时不会有那种廉价的“吱嘎”声,触感非常舒适,即便是长时间沉浸其中,手指也不会感到疲倦。可以说,光是这份实体书的呈现,就已经值回票价了。

评分这套全集的排版和字体选择,对于我这种长时间阅读的人来说,简直是一大福音。现在很多出版社为了节省成本,字体偏小或者行距过密,读久了眼睛非常吃力,但这一版显然对读者体验做了深度考量。字体是经典的宋体,清晰有力,字号适中,在不同光线下都能保持良好的可读性。更值得称道的是注释和校对的严谨性。我特意对比了几个我以前零散读过的版本,发现这套书对一些生僻的旧上海词汇和历史背景的补充说明非常到位,很多以前读起来模棱两可的地方,都有了更清晰的理解。这让阅读过程不再是单纯的文字接收,更像是一场有专业向导陪伴的历史与文化探索。这种细致的打磨,让我在阅读那些描绘旧时代风情的段落时,脑海中浮现的画面也更加立体和准确,极大地丰富了沉浸式的体验。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有