具体描述

>基本信息

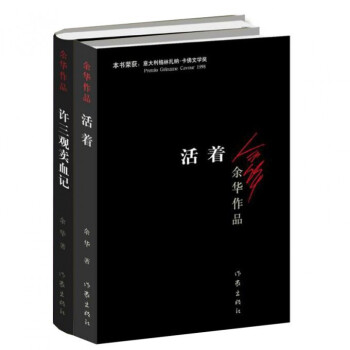

- 商品名称:活着+许三观卖血记

- 作者:余华

- 定价:60

- 出版社:作家

- ISBN号:9787506365437

>其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2012-08-01

- 印刷时间:

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:其他

- 页数:

内容提要

…………

作者简介

…………

目录

…………

用户评价

这部作品的文字简直像一把钝刀,一点点地切割着你的心房,让你在阅读的过程中体验到一种近乎残酷的真实感。它没有华丽的辞藻去掩盖生活的底色,而是用最朴素、最直白的语言,勾勒出那些在时代洪流中挣扎求生的普通人的命运。我常常会因为某个不经意的细节而停下来,反复琢磨文字背后的重量。那种深刻的无力感,那种面对巨大变故时人性的坚韧与脆弱的交织,描摹得入木三分。读完后,我感觉自己好像刚刚经历了一场漫长的、没有硝烟的战争,虽然身体上疲惫,但精神上却得到了某种近乎洗礼的净化。它不仅仅是在讲述一个故事,更像是在进行一场对“活着”这个命题最直接、最赤裸的拷问。那种在绝境中依然要撑下去的蛮劲,那种对明天哪怕只有一丝微光的执着,让人在心痛之余,又油然而生一种敬畏。这本书的叙事节奏很稳,像一条缓缓流淌的河流,偶尔泛起惊涛骇浪,但主体总是保持着那种令人窒息的平静,这种对比带来的冲击力是极其强大的,让人无法轻易抽离。

评分如果说文学作品是一扇窗户,那么通过这扇窗户看到的景象,往往取决于窗框的材质和玻璃的厚度。而这部书提供的“玻璃”,却是那种被无数次打磨、沾满了尘土和泪痕的古旧玻璃,它扭曲了光线,却也让光线投射出的阴影更加深邃和真实。作者对人物内心细微的情绪波动捕捉得极其精准,那种被生活反复碾压后,不得不学会妥协和麻木的过程,写得令人毛骨悚然。我特别欣赏它对“命运”二字的理解,它不是那种宏大的、形而上的哲学思辨,而是具体到每一口粗粝的食物,每一双磨破的脚,每一次失望的眼神里。读着这些文字,我仿佛能闻到空气中弥漫着的,属于旧日年代的、混杂着泥土和汗水的味道。这种沉浸感,是很多追求速度和新奇的现代小说难以企及的。它需要你慢下来,用一种近乎朝圣般的心态去对待每一个字,才能真正领会到它那股穿透人心的力量。

评分这本书的语言艺术达到了一个令人叹服的高度,它用最少的笔墨,描绘出最广阔的生存图景。它不提供廉价的安慰或乌托邦式的幻想,而是直面人性的困境,让你在阅读的过程中不断地进行自我审视和修正。我特别留意到作者在处理时间流逝和记忆碎片时的手法,那种带着模糊感的追忆,反而增强了现实的重量感。它不是线性地叙事,而是通过场景的切换和人物心境的反复拉扯,构建出一个多层次的精神空间。对于那些习惯了快餐式阅读的人来说,这本书可能需要一些耐心去适应,但一旦你沉浸其中,你会发现自己被一种强大的、近乎宗教般的叙事力量所捕获。它最终揭示的,或许不是苦难的意义,而是生命本身那股不屈不挠的、近乎野性的生命力,即便被碾压至尘埃,也依然渴望向上生长的本能。这是一次深刻而难忘的阅读体验。

评分这部作品的结构精巧,叙事手法上似乎没有太多炫技的成分,但正是这种克制,反而爆发出惊人的能量。它不是那种情节跌宕起伏到让你手心冒汗的小说,它的“高潮”往往发生在人物最平静的时刻,是内心深处某根紧绷的弦突然崩断的声音。我被它对于人性的刻画深深震撼了。那些被时代抛弃的人,他们没有英雄主义的光环,他们只有最原始的生存本能,以及在生存之上的,对尊严那一点点微不足道的坚持。每次读到某个转折点,我都会忍不住想,如果是我处在那个境地,我会如何选择?但很快,我又意识到,我的想象力太过贫瘠,根本无法企及书中人物所经历的万分之一。这本书更像是一面镜子,照出我们日常生活中那些被轻易忽略的苦难,让我们不得不正视,生活本身的残酷底色,远比我们愿意承认的要深厚得多。

评分初读时,我有些不适应这种略显冷峻的笔调,总觉得少了些许人情味的热络,但随着情节的深入,我逐渐明白,这种“冷”恰恰是作者最深沉的“热”。它不是对苦难的煽情,而是对苦难事实的冷静陈述,这种冷静本身就是一种强大的情感表达。书中对特定历史背景下社会关系的描摹,也极为考究,那种人与人之间在极端环境下形成的复杂情感纽带——有依赖,有背叛,有无言的牺牲——都处理得极其微妙。特别是对于亲情这条线索的展现,没有落入俗套的温情脉脉,而是用一种近乎沉重的责任感和宿命感来维系,读来让人既心酸又动容。它让你反思,到底是什么支撑着一个人,在所有外在的支持系统都崩塌之后,依然选择向前迈步。这本书的后劲极大,合上书本后,那些人物的影子和他们的遭遇,还会久久地萦绕在脑海里,像一首低沉的大提琴曲,余音绕梁。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有