具体描述

用户评价

我最近沉迷于这套《中国古代哲学思想史》已无法自拔,可以说,它彻底颠覆了我对传统哲学的刻板印象。我原本以为哲学是艰涩难懂、充满抽象概念的文字堆砌,但这本书的叙述方式非常具有画面感和逻辑性。作者没有采取枯燥的年代顺序,而是以“核心命题”为导向,串联起诸子百家学说的发展脉络。例如,在探讨“天人合一”的思想时,它不仅详细分析了儒家和道家的差异,还引入了当时的自然科学认知和社会治理的实际需求作为背景,使得“天人合一”不再是一个空泛的口号,而是古代知识分子应对世界秩序的一种深刻回应。我特别欣赏它在引入关键人物思想时的那种“情景再现”的手法,仿佛能看到孔子在周游列国时的踌躇满志,或是庄子在濠梁之上与惠施的辩论。更重要的是,它保持了极高的学术严谨性,每一处引述都有出处可考,但又巧妙地避免了学术论文的生硬感。对于想了解中国思想根源,弄明白我们文化深层逻辑的人来说,这本书简直是一把万能钥匙,它让我明白了许多现代社会现象背后的历史投影。

评分对于文学爱好者而言,能拥有一套能深入探究“创作心法”的书籍是莫大的幸事。这套《中国古代文论精粹解读》正是这样一本宝典。它收录了从钟嵘《诗品》到王士祯《带经 অভিহিত诗》等一系列重要的文学批评著作,但最厉害的是它的注释和译白。很多古代文论家对“气韵生动”、“神思飞越”的定义,即便受过高等教育的人也常感模糊。这本书的解读团队非常高明地运用了现代的语言逻辑和心理学概念来阐释这些古典美学范畴,使得那些高悬于庙堂之上的概念变得触手可及。例如,书中对“意在笔先”的解释,通过对比不同诗人的创作习惯,清晰地展示了“胸有丘壑”对文学创作的决定性作用。我发现,很多困扰我很久的写作瓶颈,都在阅读这些古代大师的理论时找到了解决的思路——原来古人早就把如何调动情感、如何锤炼文字的秘诀写得明明白白了。这本书不仅是学习历史上的文论,更是一本实实在在、可以指导当下创作的实践手册,读完后感觉自己的文字功力都有了显著的提升。

评分说实话,刚拿到这套《中国古代建筑艺术的审美密码》时,我还有点怀疑,觉得这种专业性很强的书籍可能不太适合我这个纯粹的爱好者。然而,前几页的尝试阅读就让我完全放下了顾虑。这本书的精彩之处在于,它没有停留在对故宫、苏州园林等名胜的简单介绍上,而是像一个经验丰富的匠人或建筑史学家在与你私下交流。它深入剖析了“模数制”和“梁架结构”背后的数学美学,以及“风水”理念如何融入选址和布局的实用考量。我以前只觉得亭台楼阁好看,现在才明白,那飞翘的屋檐不仅仅是为了排水,更是为了在视觉上模拟出鸟展翅欲飞的动态感,这种对意境的追求融入骨子里的设计哲学,实在令人叹服。书中配图的质量也是一流的,许多细节图,比如斗拱的层叠结构、窗棂的榫卯连接,都清晰到让人能想象到木匠手中的刻刀是如何运作的。读完关于徽派建筑“粉墙黛瓦马头墙”的章节后,我再看那些照片,就仿佛能听到雨水敲打在黛瓦上的声音,那是一种渗透到材料肌理里的文化气息。

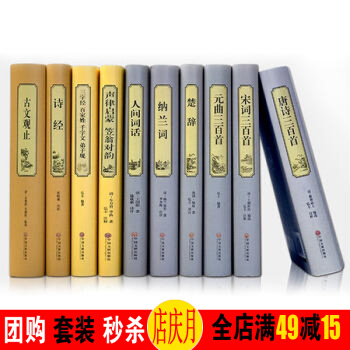

评分这套《唐诗宋词鉴赏大全集》简直是国学爱好者的福音!我一直对古典诗词怀有深厚的感情,但总觉得自己的鉴赏水平停留在“好听好看”的层面,缺乏对格律、意境和时代背景的深入理解。翻开这套书的第一个感觉就是装帧的精美,看得出出版社在选材和印刷上的用心,即便是作为家中的陈设也显得典雅大气。更让我惊喜的是它的内容编排,绝非简单地罗列作品,而是采用了“原文—注释—背景解析—艺术特色赏析”的结构。特别是对一些生僻字词的解释,既精准又通俗易懂,完全不会让人产生阅读障碍。比如,对于苏轼某首词中一个看似平常的动词,作者却能挖掘出其中蕴含的哲理和情感的微妙变化,让人茅塞顿开,体会到“字斟句酌”的真正含义。尤其赞赏的是它对不同流派风格的梳理,清晰地勾勒出从初唐的清新到盛唐的豪迈,再到中晚唐的沉郁的演变轨迹。对于我们这些想系统学习的读者来说,这比零散地阅读零星的篇章要有效得多。读完关于李白“斗酒诗百篇”的叙述后,我忍不住又去重温了《将进酒》,感觉仿佛能听到他狂放不羁的笑声,这套书真正点燃了我对诗词的探索热情。

评分我是一个对历史记载的细节有强迫症的人,普通通史读起来总觉得意犹未尽,关键时刻找不到支撑论点的原始证据。这套《中国古代史料选读与辨析》简直就是我的“救星”。它精选了从甲骨文拓片到清代奏折的各类一手文献,并且更难能可贵的是,它不仅仅是简单地罗列史料,更重要的是后续的“辨析”部分。比如,在引用《史记》中关于某场战役的记载后,作者会立即对比《左传》或其他地方志的描述,指出其中的矛盾点、可能存在的立场偏颇,并引导读者思考史家是如何构建历史叙事的。这种“带着批判性思维去阅读历史”的训练,对我来说价值巨大。我以前看历史书,总感觉是在被动接受结论,而现在,我学会了如何从碎片化的信息中重构历史的真实面貌。即便是最细微的官职名称变迁,书中也有详尽的考证,让我对古代的行政体系有了前所未有的立体认知。这本书的深度和广度,让它完全超越了一般读物,更像是一本顶尖研究生的入门工具书。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![正版 大家写给大家的经典神话书系(大师插图本 套装共5册)[美]纳撒尼尔·霍桑 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/22774312488/5a3a197aN59f98691.png)

![包邮 优秀的绵羊 [美]威廉·德雷谢维奇 著《纽约时报》畅销书 自我实现励志成功畅销书籍 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/23086258829/5a3ef88fN530756ef.jpg)