具体描述

用户评价

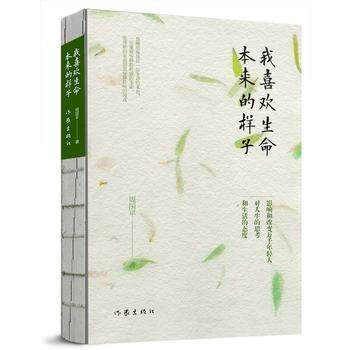

我尝试着读了几篇开篇的篇目,立刻被那种细腻入微的笔触和深沉的情感所打动。作者的文字,仿佛有一股魔力,能将那些稍纵即逝的生活片段,打磨成晶莹剔透的珍珠。比如描绘某个寻常的午后阳光穿过窗棂,落在旧木地板上的那种光影变化,她能捕捉到其中蕴含的淡淡的忧伤和时间的流逝感,这已经超越了一般的散文写作技巧,更像是一种对生命本真的深刻体悟。我尤其欣赏作者对于叙事节奏的把握,她从不急于将所有的情感倾泻而出,而是懂得“欲扬先抑”,在铺垫和留白中吊足读者的胃口,让情感在不知不觉中积蓄到临界点,最终以一种含蓄却有力的爆发收尾,让人读完之后需要闭目良久,才能从那种余韵中抽身。这种叙事能力,使得阅读过程本身变成了一种充满惊喜的探索之旅,每一次深入,都能发现新的光芒,这对于正处于心智快速发展阶段的中学生来说,是极好的文学熏陶,它教会的不是‘怎么写’,而是‘怎么感受’世界。

评分从一个纯粹的文学爱好者角度来看,这本书在情感表达的真挚性上做得非常出色,没有任何矫揉造作的痕迹。在这个信息碎片化、表达越来越浮躁的时代,能够沉下心来欣赏这种慢节奏、深层次的情感交流,简直是一种奢侈的享受。书中的某些场景和人物刻画,让我联想到了自己青春期那些懵懂的、难以言说的内心波动,它们被作者用如此精准且富有诗意的语言捕捉并呈现出来,仿佛是作者为我提前写下了一份“心事清单”。这种强烈的共鸣感,是任何死板的理论指导都无法比拟的教育价值。它不仅仅是文字的堆砌,更像是一场精神上的深度对话。阅读这本书,我感觉自己正在被温柔地引导着,去梳理自己那些混乱又美好的思绪,去正视成长中的迷茫与美好,从而构建起一个更丰满、更具韧性的自我认知。它提供了情绪的出口,也搭建了通往成熟的桥梁。

评分值得一提的是,这本书在题材的选择上展现了极大的广度与深度。它并非仅仅聚焦于校园生活的浅层描写,而是将目光投向了更广阔的生活领域,涵盖了家庭的温馨、友谊的复杂、对自然万物的敬畏,乃至是对人生意义的初步探寻。这种多维度的视角,极大地拓宽了读者的思维边界。我个人特别喜欢其中几篇关于“时间与记忆”的探讨,作者并没有用枯燥的哲学语言去阐述,而是巧妙地将抽象概念融入到具体可感的画面之中,比如老物件的锈迹、旧照片的泛黄边缘,这些具象化的描述立刻拉近了读者与深层主题的距离。对于中学生而言,正是开始建立世界观和价值观的关键时期,这本书提供了一种温和而富有启发性的范本,引导他们思考“我是谁”、“我从哪里来”、“我要去哪里”,这种潜移默化的引导,远比直接的灌输来得有效和持久,它激发了内在的好奇心和求知欲。

评分这本书在保持文学性的同时,似乎也暗含着对“如何与世界相处”的哲学思考,这一点对于面对升学压力和人际关系挑战的学生群体尤为重要。我发现,作者在文字的背后,始终蕴含着一种对生活的热爱与坚韧,即便描述困境,也总能找到一丝光亮,传递出一种积极向上的生命力量。这种力量不是盲目的乐观,而是建立在对现实深刻理解之上的豁达与从容。阅读过程中,我能真切地感受到,作者是在用自己的生命体验去与读者对话,这种坦诚和不设防的态度,是构建信任和有效沟通的基石。它教会我们,文学不是逃避现实的工具,而是更好地直面现实、更好地爱我们所处的这个并不完美的世界的方法。总而言之,这是一部充满人文关怀与审美高度的佳作,它润物细无声地滋养着年轻的心灵,使其在追求知识和成绩的同时,不至于迷失了对美和善的感知力。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,从拿到手的那一刻起,我就被它那种温润而有质感的外壳所吸引。内页的纸张选择也相当考究,不是那种廉价的、一翻就容易留下折痕的材质,而是偏向于哑光质感,即便是长时间阅读也不会觉得眼睛特别疲劳,这一点对于我们这些需要长时间面对书本的学生来说,简直是福音。而且,排版布局的疏密有致,使得每一篇文章在视觉上都呈现出一种呼吸感,不会让人觉得密密麻麻、喘不过气。在那些需要精读和反复揣摩的段落旁,留白恰到好处,为读者留下了充足的思考和批注空间。我注意到封面上的字体设计也很有匠心,既有传统文学的沉稳,又不失现代读物的灵动,让人在拿起书本时,就仿佛已经进入了一个宁静而美好的文字世界。即便是把它随意地放在书架上,它本身也是一道独特的风景线,透露出一种低调的文化品位,完全不像市面上那些追求华丽却缺乏内涵的普通教辅读物,这无疑为阅读体验增添了极佳的“仪式感”。细节决定成败,这本书在硬件上的用心程度,足以说明出版方对内容质量的自信和对读者的尊重。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有