具体描述

| 商品基本信息,请以下列介绍为准 | |

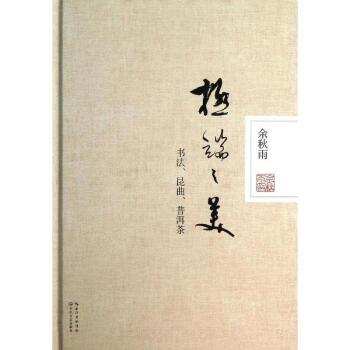

| 商品名称: | *端之美 书法 昆曲 普洱茶 余秋雨 文学 书籍 |

| 作者: | 余秋雨 |

| 市场价: | 68元 |

| ISBN号: | 9787535469465 |

| 出版社: | 长江文艺出版社 |

| 商品类型: | 图书 |

| 其他参考信息(以实物为准) | ||

| 装帧:精装 | 开本:16开 | 语种:中文 |

| 出版时间:2013-10-01 | 版次:1 | 页数:234 |

| 印刷时间:2013-10-01 | 印次:1 | 字数:141.00千字 |

| 温馨提示:出版时间超过3年的图书,因长时间储存可能会产生纸张缺陷,敬请谅解! | ||

| 内容简介 | |

| 《特别之美》(全彩精装版)为余秋雨近期新作品,详细解说了“举世专享的三项文化:书法、昆曲、普洱茶”。任何文化都会有大量外在的宣言、标牌,但在隐秘处,却暗藏着几个“命穴”,几处“胎记”。这三项,就是中国文化所暗藏的“命穴”和“胎记”。之所以把普洱茶也列入其中,是一个提醒性的学术行为,借以申述一个重大趋势:从DANG*当前到未来,文化的重心正从“文本文化”转向“生态文化”。普洱茶,只是体现这种趋势的一个代表。《品鉴普洱茶》这篇文章曾在《普洱》杂志上发表过,一下子就轰动了整个普洱茶行业。从生产者、营销者,到喝茶者、研究者,都在读。我在文中所排列的普洱茶级别序列,也引起了广泛重视。全国的茶庄、茶客在品鉴和流通那些很好普洱茶时,都会来参考这篇文章。可见,在今天,生态文化的地位确实已经提高。 为此,余秋雨教授故意把三篇文章的次序做了一个颠倒。先奉上一杯好茶,再听一些曲子,很后以笔墨收尾。 此外,由于余秋雨教授特别看重文化的感官确认,所以本书专门精心配了200余幅全彩插图,让读者可以更加直观地品味、感知中国文化的“特别之美”。 |

| 作者简介 | |

| 余秋雨,浙江余姚人,DANG*当代有名散文家,文化学者,艺术理论家,文化史学家。著有《文化苦旅》《何谓文化》《中国文脉》《山河之书》等。 |

| 目录 | |

| 自序 品鉴普洱茶 昆曲纵论 书法史述 |

| 精彩内容 | |

| 一 一个人总有多重身份。往往,隐秘的身份比外显的身份更有趣。 说远一点,那个叫做嵇康的铁匠,还能写一手不错的文章;那个叫黄公望的卜者,还能画几笔淡雅的水墨。说近一点,一个普通的中学教师其实是品质厨师,一个天天上街买菜的邻居大妈居然是投资高手。 辛卯年秋日的,深圳举办“新生代普洱茶”品鉴会,近二十年来海内外各家有名茶场、茶厂、茶庄、茶商提供的入围产品,经过多次筛SHOU*选,今天要接受一批来自亚洲不同地区的品鉴专家的优SHOU*选评判。 一排排茶艺师已经端坐在铁壶、电炉、瓷杯后面,准备一展冲泡手艺。一本本精致的品鉴书,也已安置在品鉴专家们的空位之前。品鉴书上项目不少,从汤色、纯度、厚度、口感、余津、香型、气蕴、力度等等方面都需要一一打分。 众多媒体记者举起了镜头,只等待着那些品鉴专家在主持人读出名字后,一个个依次登场。 品鉴专家不多,他们的名字,记者们未必熟悉,但普洱茶的老茶客们一听都知道。突然,记者们听到一个十分疑惑的名字,头衔很肯定:“普洱老茶品鉴专家”,却奇怪地与我同名同姓。仔细一看,站出来的人竟然也长得与我一模一样。 不好意思,这是我 ...... |

用户评价

余秋雨先生的书,我几乎都买全了,每一本都如同珍宝一般收藏。这次的《极端之美》,更是让我惊艳。他总能用最质朴的语言,阐述最深刻的道理。他的文字,不似一般的书本那样枯燥乏味,反而像是在和一位老朋友聊天,他娓娓道来,将那些沉重的历史、深奥的文化,讲得生动有趣,引人入胜。我尤其喜欢他那种独特的视角,他总能从一个意想不到的角度切入,然后层层剥开,展现出事情的本质。他笔下的“极端”,不仅仅是文字上的堆砌,更是情感上的共鸣,是对那些极致事物的一种崇敬和探索。读他的书,总能感受到一种文化的厚重感,一种历史的沧桑感,以及一种人性的深度。他仿佛是一位经验丰富的向导,带领着我们在历史的长河中漫步,感受那些曾经辉煌过的文明,以及那些在时代洪流中沉浮过的人物。

评分对于余秋雨先生的书,我总是抱着一种崇敬的心态去阅读。这次的《极端之美》,同样让我感受到了他文字的强大力量。他似乎有一种魔力,能够将那些抽象的概念,那些遥远的历史,变得如此鲜活,如此触手可及。他的叙述,常常带着一种史诗般的宏大叙事感,但又不失个体生命的温度。我常常会被他那些精妙的比喻、深刻的哲思所折服,仿佛在他的文字世界里,一切都找到了合理的解释,一切都变得清晰起来。他对于中国文化的理解,那种根植于血脉的深情,总是能够打动人心。读他的书,不仅仅是为了获取知识,更是为了感受一种文化的力量,一种民族的骄傲。他笔下的“美”,是经过历史淘洗后沉淀下来的精华,是那些在时代变迁中依然闪耀着光芒的智慧。这种“极端”的理解,让我开始重新审视那些被我们忽视的、却又极其珍贵的东西,并从中汲取前行的力量。

评分每次拿起余秋雨先生的书,内心总会涌起一股莫名的期待。这次的《极端之美》,更是让我沉浸在他构建的那个充满神秘与魅力的世界里。他似乎总有一种能力,能够捕捉到那些隐藏在时代洪流之下,却又深刻影响着我们的东西。读他的文字,就像是在和一位饱经沧桑的长者对话,他用他丰富的阅历和深刻的洞察,为我揭示那些隐藏在表象之下的真相。我尤其着迷于他对于文化现象的剖析,那种细致入微的观察,那种旁征博引的论述,总是能让我惊叹于他知识的广博和思考的深度。他不仅仅是在讲述历史,更是在解读历史,解读那些构成我们民族精神的深层密码。他的文字,时而如潺潺流水,温润细腻;时而又如惊涛骇浪,激荡人心。每一次阅读,都是一次对自我的挑战,一次对过往的回溯,以及一次对未来的展望。他笔下的“极端”,或许是某种极致的审美,或许是某种无法复制的历史印记,但无论如何,都足够引人入胜,让人驻足思考。

评分读到余秋雨先生的书,总是有一种穿越历史长河的沉静感。这次翻开《极端之美》,依旧是被他那汪洋恣肆的文笔所吸引,仿佛置身于一个古老而又充满智慧的国度。他笔下的那些山川、河流、古迹,不仅仅是简单的景物描绘,更是承载着千年文化的灵魂。读他的文字,就像品一杯陈年的普洱,初尝时或许略带涩意,但细细品味,却能感受到其中醇厚的回甘,以及岁月沉淀下来的深邃。我尤其喜欢他对于一些历史事件、文化现象的独到解读,那种洞察力常常让我醍醐灌顶,豁然开朗。他总能从司空见惯的事物中挖掘出不为人知的细节,并将其上升到对人性、对文明的深刻反思。这种学者的深度与文人的情怀在他身上完美结合,使得他的作品既有学术的严谨,又不失艺术的美感。每次阅读,都是一次精神的洗礼,一次对自身文化根源的重新审视。他提出的观点,或许会引起一些争议,但正是这种挑战传统、引人深思的勇气,才使得他的文字如此具有生命力,能够穿越时空,与不同时代的读者产生共鸣。

评分自从读过余秋雨先生的第一本书,便被他的文笔深深吸引,仿佛进入了一个全新的世界。这次的《极端之美》,也不例外。他总是能用一种旁观者清的冷静,去审视那些宏大的历史事件,去洞察那些深邃的人性。他的文字,没有华丽的辞藻,却有一种直击心灵的力量。读他的书,就像是在接受一场精神上的洗礼,让你重新认识自己,重新认识这个世界。他对于“美”的理解,更是超乎寻常,他能够从那些看似平凡的现象中,挖掘出不平凡的意义。他笔下的“极端”,或许是一种极致的艺术追求,或许是一种独特的文化现象,但无论如何,都足够让人深思,让人回味。他是一个真正的文化学者,一个伟大的思想家,更是一个用文字唤醒我们内心深处的声音。每次读完他的书,都仿佛经历了一次灵魂的升华。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有