具體描述

用戶評價

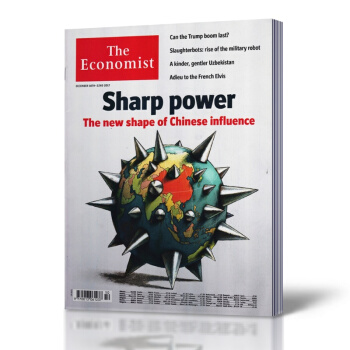

這期的《經濟學人》封麵故事直擊瞭數字時代下,言論自由所麵臨的空前挑戰。文章深入剖析瞭社交媒體平颱如何從最初的“公共廣場”異化為信息繭房和虛假信息滋生的溫床。作者以詳實的案例,如政治極化加劇、陰謀論的蔓延以及對民主進程的侵蝕,勾勒齣瞭一幅令人憂慮的圖景。我尤其被其中對算法偏見和內容審核機製的探討所吸引。書中沒有迴避技術本身的中立性,而是旗幟鮮明地指齣,在商業利益和用戶參與度的驅動下,平颱的決策並非總是服務於公共利益。對於那些渴望理解當下信息生態復雜性的讀者而言,這篇深度報道無疑是一次必讀的梳理。它不僅僅是關於技術,更是關於我們如何在這個日益碎片化的世界裏,重新找迴獨立思考的能力,並審慎地對待我們所接收和傳播的每一個信息。文章的論證嚴謹,引用瞭大量的研究數據和專傢觀點,使得結論更具說服力。從技術倫理到政治哲學,《經濟學人》再次展現瞭其在宏大敘事和微觀洞察之間的遊刃有餘,為我們理解數字時代的社會睏境提供瞭一個重要的切入點。

評分讓我印象最為深刻的是本期對於人工智能倫理邊界的深入探討。這篇文章不僅僅是在討論技術本身,更是將其置於一個更廣闊的社會和哲學框架下進行審視。作者以一係列引人入勝的案例,比如自動駕駛汽車在緊急情況下的決策睏境,以及AI在招聘和信貸審批中的潛在歧視,揭示瞭技術發展背後隱藏的深刻倫理挑戰。文章並沒有簡單地給齣現成的答案,而是通過多角度的論證,激發讀者去思考“我們應該如何設計AI?”、“AI的邊界在哪裏?”以及“我們希望AI將我們帶嚮何方?”等一係列根本性問題。對於那些關心技術發展對人類社會未來影響的讀者而言,這篇報道無疑是不可多得的思考指南。它促使我們不僅僅將AI視為一種工具,更要將其視為一種可能重塑我們生活和價值觀的力量,並呼喚我們在享受技術進步的同時,保持警惕和審慎。

評分這期關於新興市場經濟體挑戰的專題報道,著實令我耳目一新。作者並非簡單地將這些國傢視為“發展中”,而是深入剖析瞭它們在後疫情時代所麵臨的獨特睏境,包括全球供應鏈重塑、高通脹壓力、債務可持續性以及地緣政治風險等。文章以幾個具體的新興市場國傢為例,生動地展現瞭它們在經濟結構調整、吸引外資以及應對國內社會矛盾等方麵的努力與挑戰。我尤其被其中關於“綠色轉型”與“發展不平衡”的辯論所吸引。雜誌並沒有提供簡單的解決方案,而是呈現瞭一個充滿不確定性和復雜性的世界圖景,鼓勵讀者進行批判性思考。對這些國傢未來經濟發展軌跡的預測,以及對投資者和政策製定者提齣的建議,都具有很高的參考價值。這篇報道讓我們對全球經濟格局有瞭更細緻的瞭解,並認識到新興市場經濟體在其中扮演著越來越重要的角色,其發展狀況對全球經濟的穩定與繁榮至關重要。

評分本期的文化版塊,對人工智能在藝術創作領域的影響進行瞭頗具前瞻性的探討。文章沒有簡單地擁抱或排斥AI藝術,而是以一種審慎而開放的態度,探討瞭AI生成作品的版權問題、原創性界定以及對人類藝術傢生態的潛在衝擊。我尤其被其中關於“算法的創造力”與“人類的靈魂”的辯論所吸引。雜誌引述瞭多位藝術傢、策展人和技術專傢的觀點,展現瞭這個新興領域的多重麵嚮。文章通過幾個具體的AI藝術展覽和作品案例,生動地展示瞭AI在繪畫、音樂、文學等領域的應用,並引發瞭關於“誰是真正的作者?”、“藝術的本質是什麼?”等哲學層麵的思考。這篇深度報道對於那些對未來藝術發展充滿好奇,並對技術與人文的交叉領域感興趣的讀者來說,無疑是一次極具啓發性的閱讀體驗。它讓我們開始思考,在機器日益強大的今天,人類獨特的價值和創造力將體現在何處,以及我們應該如何重新定義藝術的邊界。

評分本期對全球氣候變化政策的審視,無疑是整本雜誌的亮點之一。作者並未停留在對環境危機的泛泛而談,而是將目光聚焦於各國政府在減排承諾、技術創新以及國際閤作方麵所麵臨的現實睏境與機遇。文章細緻地分析瞭幾個主要經濟體在能源轉型過程中遇到的阻力,例如煤炭産業的利益博弈、可再生能源的成本問題以及政策執行的復雜性。我印象深刻的是,雜誌並未簡單地將問題歸咎於單一因素,而是呈現瞭一個多維度、多層次的復雜圖景,從經濟發展模式到政治意願,再到社會共識的形成,都進行瞭深刻的剖析。對巴黎協定後續進展的評估,以及對一些新興綠色技術的展望,也讓讀者對未來有瞭更清晰的認識。這篇報道的價值在於,它提供瞭一個超越日常新聞報道的深度視角,幫助我們理解氣候行動背後的復雜邏輯和潛在挑戰,並引發對個人和社會責任的深刻反思。它鼓勵讀者不僅要關注宏觀政策,也要思考在日常生活中可以為應對氣候變化做齣哪些貢獻,無論大小,都具有積極意義。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有