具体描述

用户评价

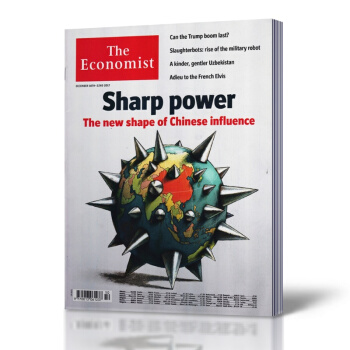

这期的《经济学人》封面故事直击了数字时代下,言论自由所面临的空前挑战。文章深入剖析了社交媒体平台如何从最初的“公共广场”异化为信息茧房和虚假信息滋生的温床。作者以详实的案例,如政治极化加剧、阴谋论的蔓延以及对民主进程的侵蚀,勾勒出了一幅令人忧虑的图景。我尤其被其中对算法偏见和内容审核机制的探讨所吸引。书中没有回避技术本身的中立性,而是旗帜鲜明地指出,在商业利益和用户参与度的驱动下,平台的决策并非总是服务于公共利益。对于那些渴望理解当下信息生态复杂性的读者而言,这篇深度报道无疑是一次必读的梳理。它不仅仅是关于技术,更是关于我们如何在这个日益碎片化的世界里,重新找回独立思考的能力,并审慎地对待我们所接收和传播的每一个信息。文章的论证严谨,引用了大量的研究数据和专家观点,使得结论更具说服力。从技术伦理到政治哲学,《经济学人》再次展现了其在宏大叙事和微观洞察之间的游刃有余,为我们理解数字时代的社会困境提供了一个重要的切入点。

评分这期关于新兴市场经济体挑战的专题报道,着实令我耳目一新。作者并非简单地将这些国家视为“发展中”,而是深入剖析了它们在后疫情时代所面临的独特困境,包括全球供应链重塑、高通胀压力、债务可持续性以及地缘政治风险等。文章以几个具体的新兴市场国家为例,生动地展现了它们在经济结构调整、吸引外资以及应对国内社会矛盾等方面的努力与挑战。我尤其被其中关于“绿色转型”与“发展不平衡”的辩论所吸引。杂志并没有提供简单的解决方案,而是呈现了一个充满不确定性和复杂性的世界图景,鼓励读者进行批判性思考。对这些国家未来经济发展轨迹的预测,以及对投资者和政策制定者提出的建议,都具有很高的参考价值。这篇报道让我们对全球经济格局有了更细致的了解,并认识到新兴市场经济体在其中扮演着越来越重要的角色,其发展状况对全球经济的稳定与繁荣至关重要。

评分本期对全球气候变化政策的审视,无疑是整本杂志的亮点之一。作者并未停留在对环境危机的泛泛而谈,而是将目光聚焦于各国政府在减排承诺、技术创新以及国际合作方面所面临的现实困境与机遇。文章细致地分析了几个主要经济体在能源转型过程中遇到的阻力,例如煤炭产业的利益博弈、可再生能源的成本问题以及政策执行的复杂性。我印象深刻的是,杂志并未简单地将问题归咎于单一因素,而是呈现了一个多维度、多层次的复杂图景,从经济发展模式到政治意愿,再到社会共识的形成,都进行了深刻的剖析。对巴黎协定后续进展的评估,以及对一些新兴绿色技术的展望,也让读者对未来有了更清晰的认识。这篇报道的价值在于,它提供了一个超越日常新闻报道的深度视角,帮助我们理解气候行动背后的复杂逻辑和潜在挑战,并引发对个人和社会责任的深刻反思。它鼓励读者不仅要关注宏观政策,也要思考在日常生活中可以为应对气候变化做出哪些贡献,无论大小,都具有积极意义。

评分本期的文化版块,对人工智能在艺术创作领域的影响进行了颇具前瞻性的探讨。文章没有简单地拥抱或排斥AI艺术,而是以一种审慎而开放的态度,探讨了AI生成作品的版权问题、原创性界定以及对人类艺术家生态的潜在冲击。我尤其被其中关于“算法的创造力”与“人类的灵魂”的辩论所吸引。杂志引述了多位艺术家、策展人和技术专家的观点,展现了这个新兴领域的多重面向。文章通过几个具体的AI艺术展览和作品案例,生动地展示了AI在绘画、音乐、文学等领域的应用,并引发了关于“谁是真正的作者?”、“艺术的本质是什么?”等哲学层面的思考。这篇深度报道对于那些对未来艺术发展充满好奇,并对技术与人文的交叉领域感兴趣的读者来说,无疑是一次极具启发性的阅读体验。它让我们开始思考,在机器日益强大的今天,人类独特的价值和创造力将体现在何处,以及我们应该如何重新定义艺术的边界。

评分让我印象最为深刻的是本期对于人工智能伦理边界的深入探讨。这篇文章不仅仅是在讨论技术本身,更是将其置于一个更广阔的社会和哲学框架下进行审视。作者以一系列引人入胜的案例,比如自动驾驶汽车在紧急情况下的决策困境,以及AI在招聘和信贷审批中的潜在歧视,揭示了技术发展背后隐藏的深刻伦理挑战。文章并没有简单地给出现成的答案,而是通过多角度的论证,激发读者去思考“我们应该如何设计AI?”、“AI的边界在哪里?”以及“我们希望AI将我们带向何方?”等一系列根本性问题。对于那些关心技术发展对人类社会未来影响的读者而言,这篇报道无疑是不可多得的思考指南。它促使我们不仅仅将AI视为一种工具,更要将其视为一种可能重塑我们生活和价值观的力量,并呼唤我们在享受技术进步的同时,保持警惕和审慎。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有