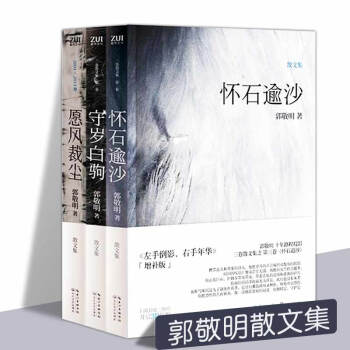

具体描述

暂时没有目录,请见谅!

用户评价

阅读体验是一种非常独特的“抽离感”。作者的叙事结构非常巧妙,他仿佛搭建了一个多面体的观察室,让我们得以从不同角度审视同一个事件或同一个人。这种多重视角带来的效果是,你无法轻易给任何角色下定论,即便是那些犯下过错的人,你也能在他破碎的过往中找到理解的缝隙。故事线的交织与错位,制造出一种迷宫般的阅读快感,你必须保持高度的专注,才能将散落的碎片重新拼凑起来,还原出完整的事实图景。这种智力上的挑战,反而加深了情感上的投入,因为你付出了努力去理解,所以收获的共鸣也更加深刻。它教会我,看人看事,都要学会穿透表象,去探寻隐藏在表象之下的复杂动因和多重维度,世界远比我们想象的要灰、也要丰富得多。

评分这本书带来的震撼是缓慢而深远的,它像是一部关于生存哲学的百科全书。作者没有直接探讨“应该如何活”,而是通过一个个极端的生命体验,将“活下去”这个最原始的命题,剖析得淋漓尽致。不同人物,面对的困境截然不同,有的来自外界的压迫,有的源于内心的欲望与恐惧,但最终,他们都在用自己的方式,与死亡、与苦难、与自我进行着一场永不休止的角力。我印象最深的是那种在绝境中爆发出的生命力,它不是英雄主义的豪迈,而是一种近乎动物本能的、对光明的卑微而执着的渴求。这种对生命力的赞颂,是带着泥土芬芳和汗水味道的,让人肃然起敬。它提醒着我,无论生活抛给我们怎样的难题,只要呼吸尚存,就永远有抗争的余地,即便那抗争的姿态,在旁人看来或许微不足道,但对于个体而言,已是倾尽所有。

评分这是一本需要静下心来细品的书,它拒绝被快速消费。它的语言密度很高,每一句话都像经过了千锤百炼,没有一个多余的字,却又饱含了深厚的意蕴。我发现自己常常需要停下来,反复咀嚼某个句子,回味其中暗含的讽刺或幽默。比如那些看似平淡的对话,实则暗藏着巨大的张力,是社会背景对个体精神施压的无声呐喊。这种文学性的高度,使得它超越了单纯的故事讲述,而成为一种对特定时代和特定人群的精神侧写。它像一块沉甸甸的琥珀,将那些逝去的声音、未竟的梦想以及时代的烙印,完整地封存在其中,供后人慢慢揣摩。读完后,你会感到一种知识的充盈,但这种充盈并非是肤浅的炫耀,而是对人类经验更深层理解的获得。

评分这套书读下来,最大的感受就是对人性深处的审视和对生活本质的追问。它不像那种情节跌宕起伏的通俗小说,更像是一面镜子,让你不得不直面那些藏在日常琐碎之下的挣扎与无奈。我尤其欣赏作者那种不动声色却极具力量的叙事方式,他似乎总是站在一个略远的位置观察着笔下的人物,不加评判,却让你清晰地感受到每一个选择背后沉重的代价。比如书中描绘的那些看似平庸的命运轨迹,是如何被时代洪流、个人局限以及那些无法言说的执念一点点塑造成型的。那种对知识分子精神困境的刻画,细腻入微,让人想起自己身边那些在理想与现实间摇摆不定的人。读的时候,常常会陷入一种沉思,思考自己此刻的生活,是否也正在不知不觉中走向某个既定却又充满遗憾的“围城”。那种挥之不去的宿命感,混合着一丝清醒的悲凉,久久不能散去。它不提供廉价的安慰,而是提供了一种理解:理解那些看似荒谬的坚持,和那些最终未能实现的梦想,是如何共同构成了我们复杂而真实的存在。

评分读完后,那种关于“家”的集体记忆被深深触动了。它不是那种煽情到让人泛滥的家庭剧,而是一种近乎白描的记录,记录了普通人在特殊历史时期,如何在有限的空间和资源下,努力维系着血脉相连的情感纽带。作者的笔触极其克制,却又在不经意间流露出深沉的爱意与无奈。特别是对几代人生活细节的描摹,那种饭桌上的默契、病榻前的守候,以及那些藏在日常对话里的未尽之言,都显得格外真实和熨帖。我仿佛能闻到那个旧时光里,食物的香气和微微潮湿的空气味道。这种“家”的图景,是如此的脆弱,又如此的坚韧。它让我们明白,真正的亲情,不是轰轰烈烈的口号,而是日复一日,将琐碎的爱意编织进生活的肌理之中。它让你开始珍视那些此刻正在发生、却常常被我们忽略的、与至亲共享的寻常时刻,因为你知道,这些瞬间一旦逝去,便是永恒的失去。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有