具体描述

编辑推荐

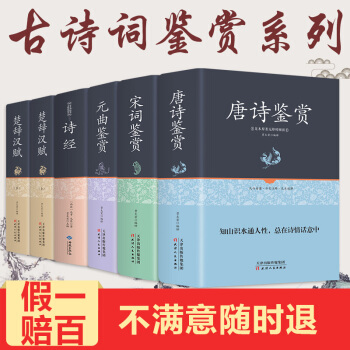

台湾学者、散文家黄永武先生*知名作品首次引进大陆。荣获台湾 “国家文艺奖”, 风行台湾三十余年。

作者以商量旧学、汇通新知的方法,在抽象的诗艺中发凡起例,建立起客观、审美的体系,分别从设计、鉴赏、思想和考据四个维度,条分细缕地对中国古典诗歌进行了别开生面的分析,开创了中国诗歌欣赏的新境界。为一部讲论古典诗歌的作品。

在诗歌鉴赏沦为玄学,在面对诗歌人人皆可开讲的今日,本书为读者开辟途径,建立章轨,让诗歌鉴赏有路可徇,有法可依。读者可藉此明了真正的诗歌鉴赏是有所凭据的。

章法谨严,文字清丽,将复杂的道理讲得明晰清爽,将通往诗歌的崎岖小径拓成平易大道,读者可藉此走向诗歌,走向真正的诗歌鉴赏。

《中国诗学》中,作者出入文史,横行百代,征引繁富,见解明澈,文字清丽晓畅,在预期之外。

内容简介

这是一部讲论古典诗歌的*作品,翻开它,细读数行,就知道,它和其他同类书划清了界线。它继承了中国诗学的真正传统,开创了中国诗歌欣赏的新境界,将现时的读者和古典诗歌连系起来。

全书共4册:《思想篇》《设计篇》《考据篇》《鉴赏篇》。

《鉴赏篇》:

自读者的悟境、诗歌本身的诗境、诗者的心境三方面入手,*读者透过字义诠释的层次、结构美感的层次、性向风格的层次、道德判断的层次,直与作者的心弦发生生命的共振,进行“诗的完全鉴赏”。将通往诗歌的崎岖小径拓成平易大道,读者可藉此走近诗歌,走向真正的诗歌鉴赏。《思想篇》 *读者探求诗者思想之渊流:儒、释、道是其本源,但并非全部,鸟兽虫鱼、花木瓜果、江山美人,皆诗者思想原型,寻常卑微之物,一经入于诗人之眼,皆能着手成春,铸就壮语伟词。

《设计篇》:

*读者探求诗者匠心之妙,设计之巧:尽管诗心空灵倏忽、隐微玄妙,但是一首不朽的诗既经设计完成,便成一关节灵活、风韵万千的美人。这种美往往可予分析:意象如何浮现、时空如何设计、如何浓凝字句以求密度、如何横硬气势以求强度、音响之中藏着什么奥秘、笔墨之外如何表现神韵……。本书以细密剖析的方法,讲明这些美如何形成。让抽象的美具体起来,让隐微的美显现出来,让可以意会的,可以言传。

《考据篇》:

究中国古诗真伪之辨。诗歌校勘、笺注方法禁忌、辨伪之法、研究古诗重要书目,有条不紊,叙述精详,有志于窥望中国古典诗歌堂奥者、有志于著述者,不可错过。

四本书成一完整系统,是*读者一窥中国古诗神与美之堂奥的路标。

本书初版于1976-1979年间,修订新版于2008年。此次与大陆读者见面的,是该著的修订版。

《思想篇》:

*读者探求诗者思想之渊流:儒、释、道是其本源,但并非全部,鸟兽虫鱼、花木瓜果、江山美人,皆诗者思想原型,寻常卑微之物,一经入于诗人之眼,皆能着手成春,铸就壮语伟词。

作者简介

黄永武,1936 年生人,台湾第一代文学博士,亲炙民国学人。著名学者、散文家。曾任台湾中兴大学、成功大学文学院院长,中华民国古典文学研究会创会会长。

《中国诗学》是黄永武*知名作品,初创于上世纪70年代初。1979年成书,1980年获台湾作品*高奖——“国家文艺奖”。2008年再版,有较大的修订。《中国诗学》至今风行台湾三十余年,对台湾文学影响至深。本书为其2008年修订版。本书创作之初,正值大陆“*”,作者抱定“延续文化命脉于一线”之愿,耕耘不已。修订之时,见两岸分割,因此寄希望于“靠诗来弥缝”“从文化美感中挽回国族的元气”,拳拳之心,贯注于文字当中,感人至深。

黄永武又是台湾散文大家,其文集《爱庐小品》继《中国诗学》之后,再获“国家文艺奖”(文学创作)。是两次获此殊荣的第1人。

用户评价

这套书的装帧和排版也值得一提。《设计篇》虽然是全套中的一个相对独立的板块,但其呈现的专业性,绝非是装饰性的。它将中国诗学的美学原则,落实到了文字的布局、字体的选用,甚至是章节间的留白处理上。我注意到,在讲述意境的章节中,版式的疏朗和留白的运用,本身就在模拟那种“空灵”的诗意,这种“言传身教”的设计思路,非常高明。对于我这种偏爱实体书的读者来说,捧着它阅读,本身就是一种享受。纸张的质感、油墨的细腻,都体现了出版方的用心。它成功地将学术的严肃性与艺术的审美性做到了完美的平衡,让人愿意反复摩挲,而不是读完就束之高阁。这种对阅读体验的整体考量,使得这套书的价值得到了几何级的提升。

评分我是一个相对功利的读者,最期待的是《考据篇》和《鉴赏篇》能提供一些实用的工具和清晰的路径。说实话,这两册的结合,简直是完美诠释了“知其然,更要知其所以然”。《考据篇》的严谨细致让人叹服,黄先生对于典故出处的梳理,对于版本差异的辨析,那种“绣花功夫”令人敬佩。它就像一把精密的解剖刀,将那些看似浑然一体的经典篇章,拆解得条分缕析,让你明白那些看似信手拈来的名句,背后有多少文献工作的支撑。而紧随其后的《鉴赏篇》,则像是将那份冰冷的考据知识注入了鲜活的血液。它教我们的不是僵硬的评分标准,而是如何用一种更具同理心的方式去贴近作者的创作心境。阅读这些鉴赏文字时,我总会忍不住翻回去对照原文,那种“拨云见日”的感觉非常畅快,原本觉得晦涩难懂的篇章,在黄先生的引导下,瞬间变得灵动起来,让人忍不住想自己也动手去“品鉴”一番。

评分我最近正好在尝试写一些自己的小文,但总觉得缺乏一种内在的“结构感”,《中国诗学》的这几卷,尤其是《思想篇》和《设计篇》的相互参照,给了我极大的启发。以前我总以为“结构”是工程学上的概念,但在黄先生的论述中,诗歌的内在结构——无论是叙事线索的铺陈,还是意象群的组织——都是一种高度凝练的“设计”哲学。他把创作过程比作建筑师在构思一座宏伟的殿堂,每一个砖瓦(每一个字、每一个典故)都必须服务于整体的“风貌”和“功能”。这种宏观的、系统的思考方式,让我对自己的创作目标有了更清晰的认知。它教会了我,真正的自由表达,并非是随心所欲,而是建立在对既有范式深刻理解基础上的“有准备的突破”。这本书提供的思维框架,远比具体的技巧传授更为珍贵。

评分这套黄永武先生的《中国诗学》,真是我近期阅读体验里最深刻的一部。尤其是那《思想篇》,简直是为我打开了一扇全新的大门。我一直以为诗歌无非是文字的堆砌,情感的宣泄,读完这部分才明白,它背后承载的是一个民族几千年来的世界观和宇宙观的投射。黄先生的文字功力深厚,引经据典却又不失通透,他不仅仅是在讲“怎么写诗”,更是在探讨“古人如何思考世界”。那种将哲学思辨与诗歌文本融会贯通的叙述方式,让人在阅读过程中不断地停下来,回味他对于“意境”“风骨”的深层挖掘。比如他谈及魏晋风度对诗歌创作的影响时,那种对时代精神的精准把握,让我感觉自己仿佛穿越回了那个充满玄谈与清狂的时代。这本书的价值,绝非局限于诗歌研究领域,它更像是一部关于中国古典精神的导读手册,对任何对传统文化有兴趣的人来说,都是宝贵的财富。初读之下,略感晦涩,但坚持下去,收获的将是思维层面的极大拓展。

评分要说读完最大的感受,那就是一种“回望”的震撼。我们太习惯于用现代的、碎片化的视角去理解传统。黄永武先生的这套著作,像是一位德高望重的长者,耐心地将我们带回历史现场,去感受古人创作时的那种庄重感和使命感。特别是他对诗歌与历史、哲学、社会伦理之间复杂纠葛的剖析,让人不得不重新审视自己对“经典”的认知。它不是一本用来快速消化的快餐读物,它需要时间和心力去沉潜。每一次重读,都能发现新的层次——可能是某个典故的深意,可能是某个理论之间的微妙联系。这套书的魅力在于其“厚度”,它提供的是一个可以长期探索的知识宇宙,而不是一个终点。对于真正想深入了解中国古典文学内核的求知者来说,这套书是不可或缺的基石。

评分好书,诗论精彩细腻

评分好书,诗论精彩细腻

评分学习诗词创作的好书

评分学习诗词创作的好书

评分学习诗词创作的好书

评分好书,诗论精彩细腻

评分学习诗词创作的好书

评分好书,诗论精彩细腻

评分学习诗词创作的好书

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有