具体描述

用户评价

最让我惊喜的是,这套书打破了传统文学评论的刻板印象,它不是单一教授的独白,而是汇聚了“百余位台湾文史一流才俊”的集体智慧结晶。这种多角度的碰撞,让原本单一的观点变得异常丰满和立体。比如,针对同一部古典名著的解读,不同学者的侧重点截然不同——有的从社会史角度剖析人物命运的必然性,有的则着重于文本细微处的语言美学探究,甚至还有人是从现代心理学框架来重新审视古代角色的动机。这种多元论战式的呈现,极大地激发了读者的思考。我仿佛不是在阅读书本,而是在参与一场顶级的学术茶话会,聆听各路大家对文学脉络的精彩辩驳与精彩阐发。这份集思广益的成果,使得任何一个文学议题都能得到近乎全景式的扫描,极大地提升了阅读的趣味性和思想的深度。

评分“三百场国学文化妙趣演讲”这个标签,绝非浪得虚名,它精准地抓住了这套书的核心魅力——演讲的现场感和互动性被完美地转化成了文字。读起来完全没有那种硬邦邦的“教条”感,反而更像是听一位博学多识的长辈,在壁炉旁,用最引人入胜的语调,娓娓道来那些我们耳熟能详却又知之甚少的文化故事。演讲的“妙趣”体现在对传统文化中那些看似严肃的哲学思辨,都能被巧妙地融入到日常生活的小事中去解读,让人茅塞顿开。比方,讲解儒家“仁”的含义时,绝不会停留在抽象的概念,而是会引述到具体的古代君子如何待人接物,那种生动的画面感,让抽象的理论瞬间变得可触摸、可感知。这套书真正做到了“化繁为简,化古为今”,成功地将国学这座高耸的殿堂,建在了我们每个人都能轻松踏足的台阶之上。

评分让我不得不提的是,这套书对于台湾文史学界独特的观察视角,提供了一种难得的参照系。不同于纯粹大陆视角的解读,这批才俊的论述中,常常能看到对传统文化如何在离散中坚守、如何在时代变迁中进行自我调适的深刻反思。这种带着一种“守护者”心态进行的梳理和阐释,为我们理解中华文化在不同地域的生命力提供了宝贵的历史参照。他们的文字中流淌着一种对文化本体的深沉敬意,但又不失现代批判精神的审视。这种既尊重传统又面向未来的平衡感,使得阅读体验非常独特,它不仅是知识的传授,更像是一次跨越海峡的心灵对话。它让我更深层次地体会到,文化传承的韧性与活力,远超我们的想象。

评分这套《中国文学讲话》简直是挖掘中华文化宝藏的钥匙,光是那“全10册,400万言”的体量就让人心潮澎湃,仿佛一脚踏入了浩瀚无垠的文学海洋。我手里捧着这厚厚的几册书,那种沉甸甸的质感,不只是纸张的重量,更是承载着千年文脉的厚度。我特别欣赏它对传统文学的梳理,不是那种枯燥的学术罗列,而是充满了生命力的讲述。比如,当讲到唐诗宋词的流变时,它能把那些看似遥不可及的古代诗人,瞬间拉到我们眼前,让我们感受到他们笔下的风花雪月和家国情怀是如何与时代脉搏紧密相连的。尤其是它那种深入浅出的功力,即便是初涉文学的读者,也能被那些精妙的典故和深邃的意境所吸引,完全没有一般国学著作的艰涩感。这套书让我明白,阅读经典不该是负担,而是一场酣畅淋漓的文化朝圣。每次翻阅,总有新的感悟在心头激荡,感觉自己的精神世界被极大地拓宽和充实了。

评分阅读这套书,给我最直接的感受是“知识的密度与提炼的艺术”。面对四百万字的宏大叙事,任何一位作者都可能陷入冗余的泥淖,但这里的编辑和撰稿者显然是下了苦功的。每一个章节,每一篇讲话,都像是经过了千锤百炼的精华提纯,信息密度极高,但节奏掌控得非常到位。你不会觉得某一段是在拖沓,每一个论断的背后似乎都有坚实的历史和文本支撑,但呈现时却异常简洁有力。这就像品尝顶级浓缩咖啡,每一滴都蕴含着强烈的风味和能量,让人欲罢不能。对于我们这些工作繁忙的现代人来说,时间宝贵,这套书提供的正是最高效、最优质的文化滋养。它在极短的阅读时间内,能给予读者极大的精神满足和知识增益,是真正做到了“言之有物,惜字如金”。

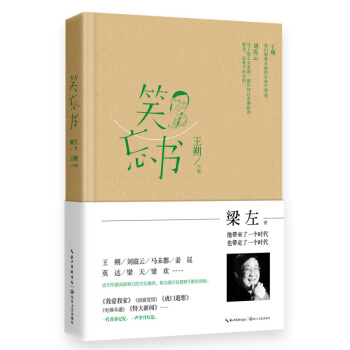

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有