具体描述

《我们仨》杨绛以简洁而沉重的语言,回忆先她而去的女儿钱媛、丈夫钱钟书,回忆一家三口那些快乐而艰难、爱与痛的日子。这个三口之家的动人故事证明:家庭是一生的庇护所。

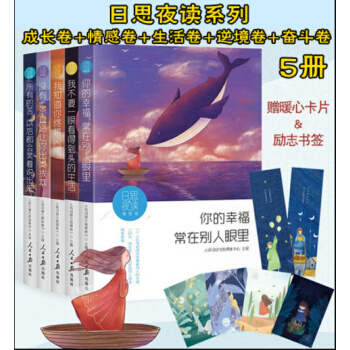

●《围城》●《我们仨 》

●《活着》

●【注】本套装以商品标题及实物为准,因仓位不同可能会拆单发货,如有需要购买前可联系客服确认后再下单,谢谢!

●

内容简介

《我们仨 》天上人间,阴阳殊途,却难断挚情。杨绛独伴青灯,用心灵向彼岸的亲人无声地倾诉着。作为老派知识分子,她的文字含蓄节制,那难以言表的亲情和忧伤弥漫在字里行间,令读者无不动容。生命的意义不会因为躯体的生灭而有所改变,那安定于无常世事之上的温暖亲情已经把他们仨永远联结在一起,家的意义也在此书中得到了尽情的阐释。

杨绛(1911—),原名杨季康,江苏无锡人。1932年苏州东吴大学毕业,同年入清华大学研究院研习。1934年开始发表作品。1935年留学英国、法国,1938年回国。先后任上海震旦女子文理学院教授、清华大学西语系教授。1949年后,任中国社会科学院外国文学所研究员。主要作品有剧本《称心如意》、《弄假成真》,论文集《春泥集》、《关于小说》,散文集《干校六记》。长篇小说《洗澡》.短篇小说集《倒影集》等。主要译著有《堂·吉诃德》、《小癞子》、《吉尔·布拉斯》等。

已经是晚饭以后,他们父女两个玩得正酣。锺书怪可怜地大声求救:“娘,娘,阿圆欺我!” 阿圆理直气壮地喊:“Mummy娘!爸爸做坏事!当场拿获!”(我们每个人都有许多称呼,随口叫。)“做坏事”就是在她屋里捣乱。我走进阿圆卧房一看究竟。只见她床头枕上垒着高高一叠大辞典,上面放一只四脚朝天的小板凳,凳脚上端端正正站着一双沾满尘土的皮鞋—一显然是阿圆回家后刚脱下的,一只鞋里塞一个笔筒,里面有阿圆的毛笔、画笔、铅笔、圆珠笔等,另一只鞋里塞一个扫床的笤帚把。沿着枕头是阿圆带回家的大书包。接下是横放着的一本一本大小各式的书,后面拖着我给阿圆的长把“鞋拔”,大概算是尾巴。阿圆站在床和书桌间的夹道里,把爸爸拦在书桌和钢琴之间。阿圆得意地说:“当场拿获!!”锺书把自己缩得不能再小,紧闭着眼睛说:“我不在这里!”他笑得都站不直了。我隔着他的肚皮,也能看到他肚子里翻滚的笑浪。阿圆说:“有等

用户评价

《我们仨》带来的情感冲击,是那种不动声色却直抵心扉的温柔力量。杨绛先生的文字,如同她的人一样,沉静、内敛,却蕴含着巨大的能量。她没有使用任何煽情的笔墨,只是平静地叙述着一个家庭共同经历的岁月变迁、生离死别。我读到他们一家三口,在那个动荡年代里相濡以沫的情景,眼眶不自觉地就红了。那种“我们仨”的紧密联系,是经历过无数风雨后沉淀下来的、最朴素也最珍贵的依靠。她对钱钟书的描摹,细致入微,充满了对伴侣才华的欣赏和生活中的默契。更让我震撼的是她面对巨大悲痛时的从容与坚韧。那种把悲伤深深地埋藏在心底,继续好好生活的姿态,展现了一个知识女性极高的风骨。这本书不是在讲述多么宏大的历史,而是聚焦于“家”这个最小的单位,却把家的意义诠释得无比厚重。读完,我感觉自己的心被洗涤了一遍,更加珍惜眼前那些平凡却温暖的日常。

评分我喜欢这个系列带给我的那种“对照感”。读《围城》时,我常常因为方鸿渐的踌躇满志与最终的平庸而感到一阵心悸,那是一种关于“选择的代价”的沉重思考。紧接着看《我们仨》,那种历经风雨后的相守与温情,又像是一剂强心针,告诉我,无论外界如何喧嚣,总有可以依靠的港湾。而《活着》则将这种对比推向了极致,它让你明白,即便是最坚固的港湾也可能被海啸吞噬。这种阅读的节奏变化,非常考验读者的心性。它不像单本小说那样让你沉溺于单一情绪,而是不断地在“戏谑的清醒”、“含泪的温存”和“沉默的坚忍”之间切换。这种情绪的拉扯,反而让我对“真实的生活”有了更全面、更立体的理解。这是一套关于如何在理想与现实的巨大落差中,努力保持清醒、温暖和活下去的勇气之书。

评分读完《活着》,我几乎是需要时间来“排毒”的。余华的叙事方式简直是魔鬼的低语,他用最朴素的语言,讲述了一个人经历了常人难以想象的苦难轮回。福贵的一生,像是一部被反复捶打的旧棉絮,每一层纤维都浸透了血泪和命运的无常。这本书最厉害的地方在于,它没有给苦难一个明确的“意义”,它只是告诉你:生活就是这样,它会带着你走过所有能想到的悲剧,而你,依然要继续走下去。我特别佩服福贵后期的那种近乎麻木的坚韧。他失去了所有,到最后只剩下一头老牛相伴,但他仍然能在和老牛的对话中找到一丝慰藉。这是一种极其残忍的文学呈现,它剥夺了所有希望的安慰剂,只留下赤裸的生存本身。它迫使你思考,人在面对命运的洪流时,到底能留下什么?是记忆,是习惯,还是仅仅是呼吸这个动作本身?看完后劲很大,是一种对生命的敬畏,也是对生存意志的深深探究。

评分这本书简直是精神的饕餮盛宴,翻开《围城》的那一刻,我就知道自己掉进了一个文字构筑的精妙陷阱里。方鸿渐的“城外的人想进去,城里的人想出来”的无奈与荒诞,那种知识分子特有的清醒的自我嘲讽,真是刻骨铭心。钱钟书的文字功力,简直像是外科手术刀般精准,每一次剖析人物的弱点,都带着一种优雅的残忍。我尤其喜欢他对于语言的把玩,那些典故的运用,像是给本来就华丽的辞藻又披上了一层金边,读起来既要费神,又带来极大的智力上的满足感。它不是那种让你读完就合上的书,它会像幽灵一样在你脑海里盘旋,让你时不时地想起那些在社会泥潭里挣扎却又试图保持体面的人物群像。这本书成功地捕捉了人性的复杂和虚伪,让我们对着镜子里的自己也产生一丝怀疑。那种在知识光环下依然无法逃脱的世俗困境,才是它真正深刻的地方。读它,就像是参加了一场盛大的讽刺喜剧,笑声中带着一丝凉意。

评分这套书中蕴含的人文气息和时代烙印,是单独一本书难以比拟的。它们三部作品,虽然主题和风格迥异,但都以一种极其深刻的方式触及了“人在世间如何安放自己”的核心命题。如果说《围城》是用知识分子的理性和讽刺来解构社会关系,那么《我们仨》则是用至纯的爱和回忆来重建精神家园。而《活着》则像是从最底层的土壤里发出的呐喊,展示了生命在最恶劣环境下迸发出的原始力量。这种组合非常巧妙,它提供了一个从哲学思辨、温情回忆到残酷现实的完整光谱。我不是在读故事,我是在阅读中国近现代社会背景下,不同阶层、不同心境的人如何与时间、与命运、与彼此相处。这种多维度的审视,让阅读体验远超出了单纯的故事情节,它成了一堂关于人性、历史与情感的综合课程。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有