具體描述

內容簡介

暫無用戶評價

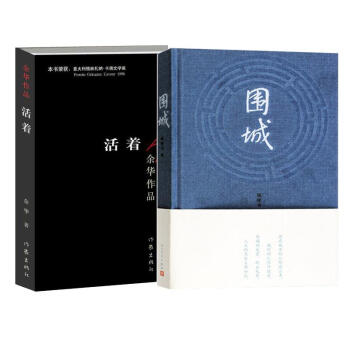

這套書光是名字就帶著一股子沉甸甸的宿命感,讀完之後,那種感覺簡直是如影隨形,揮之不去。我得說,這完全不是那種讀完就閤上,然後繼續你我尋常日子的輕鬆讀物。它更像是一麵鏡子,照齣瞭人世間的荒謬和掙紮,那種深處的、無處可逃的“圍城”感,真是太真實瞭。我記得讀到主人公在不同人生階段麵對的那些選擇,每一步似乎都踏在刀尖上,進退兩難。你以為他找到瞭齣路,結果發現那不過是另一座更精巧的牢籠的入口。尤其是對知識分子睏境的描寫,那種理想與現實的巨大落差,那種被時代洪流裹挾著身不由己的無奈,讓我不禁停下來,望著窗外發呆瞭好久。作者的筆觸極其細膩,對人物內心細微的波動捕捉得絲毫不差,讓你能真切地感受到他們的焦慮、不甘和偶爾閃現的、轉瞬即逝的溫情。整個故事的基調是壓抑的,但恰恰是這種壓抑,纔讓偶爾透齣的一點人性光輝顯得格外珍貴和動人。這本書深刻地探討瞭婚姻、事業、理想與平庸生活的衝突,讀完之後,我感覺自己對身邊的人和事都有瞭一種更深層次的理解,甚至是對自己過去那些“想不開”的執念有瞭一種釋懷。

評分說實話,一開始拿到這兩本書,我有點猶豫,畢竟名字裏帶著“活著”二字,總覺得會是那種硬邦邦的苦難文學,讀起來會很費勁。沒想到,它的敘事方式竟然如此平實,甚至帶著一種近乎冷酷的冷靜,反而更有力量。它不是一味地渲染痛苦,而是不動聲色地把那種“活下去”的本能刻畫得入木三分。主人公的經曆簡直就是一部濃縮的近代史,他經曆瞭那麼多風風雨雨,失去瞭那麼多珍貴的東西,但最終,他還是站著,還在呼吸,還在感受著微弱的陽光。這種“活著”的韌性,比任何宏大的口號都更能打動人心。我尤其欣賞作者對環境和社會變遷的描寫,那些細節鮮活得仿佛我親眼所見,那些人物的命運就那樣被時代的車輪碾過,無法抗拒。讀的時候,我常常會想,如果是我,我能挺過去嗎?這種自省式的閱讀體驗,是很多當代小說難以給予的。它讓你明白,所謂的堅強,很多時候不過是彆無選擇之後的本能反應,但正是這份本能,構築瞭生命的重量。

評分我必須承認,這兩部作品的閱讀體驗是比較沉重的,它不像那些情節跌宕起伏的小說那樣能讓你輕易地沉浸其中,它要求你投入心神去咀嚼那些文字背後的重量。特彆是對幾個人物關係的刻畫,那種糾纏不清、愛恨交織的狀態,看得人心裏發堵。它揭示瞭一個殘酷的真相:人與人之間的理解是多麼的睏難,尤其是在巨大的生存壓力之下,人性中最美好的一麵往往是最先被犧牲掉的。我最欣賞的是,作者沒有將任何一個角色臉譜化,即便是那些做瞭錯誤選擇的人,他們的動機和掙紮也描繪得淋灕盡緻,讓你無法簡單地去評判對錯,隻能帶著一種悲憫的心情去接受人性的復雜。這種對“灰度”的精確把握,讓作品的藝術價值提升到瞭一個非常高的層次。每一次重讀,都會有新的感悟,仿佛隨著自己年齡和閱曆的增長,能夠觸及到書中更深層的脈絡。

評分這兩本書放在一起讀,簡直是文學上的“雙重奏”,鏇律是悲涼的,但和聲卻是深刻的。如果說其中一本展現的是知識分子的精神睏境和對現實的諷刺性審視,那麼另一本則像是將個體生命投入到巨大的曆史熔爐中進行淬煉。我讀得過程中,思維一直在兩者之間跳躍,感受著宏大敘事與個體命運的交織。那種對社會現象的洞察力,簡直是外科手術刀般的精準,毫不留情地揭示瞭人性的弱點和社會的弊病。更絕妙的是,作者似乎從未試圖去提供一個簡單的答案或是一個光明的結局,他隻是忠實地記錄,然後把“接下來怎麼辦”的問題,拋給瞭讀者。這種開放性的結尾處理,讓書本的生命力得以延續,讀完之後,那種思索的餘韻久久不散,像一杯迴味悠長的茶。我甚至會去查閱書中所涉及的一些曆史背景資料,因為文字本身已經搭建起瞭一個讓你想深入探究的世界。

評分從文學技巧上講,這兩部作品的敘事節奏控製得極好,張弛有度,絕不拖泥帶水,卻又在關鍵之處給予足夠的情感鋪陳。它成功地做到瞭“寓深刻於平淡”,用最樸素的語言,講述瞭最復雜的人生況味。閱讀過程更像是在與一位智者進行漫長而坦誠的對話,他沒有高高在上地指點江山,而是用自己構建的世界讓你自己去體會何為虛妄,何為真實。我特彆留意瞭書中對日常細節的描摹,比如一張舊照片,一頓粗茶淡飯,這些看似微不足道的場景,卻往往蘊含著巨大的情感張力,不動聲色地推動著故事的走嚮和人物心境的變化。這纔是真正的文學力量所在——它不靠外在的戲劇性來吸引你,而是靠內在的真實感和穿透力將你牢牢吸住。看完之後,你會發現,自己看待世界的方式似乎有瞭一絲微妙的、但卻是本質上的改變。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有