具体描述

用户评价

这本集子的语言风格变化多端,简直像一个语言魔术师在舞台上表演。有时候,它能像一把剃刀,精准地切入问题的核心,措辞犀利得让人倒抽一口冷气;但下一秒,它可能又会变得极其口语化,充满了生活中的俚语和幽默感,让人忍不住笑出声来。我特别喜欢这种对比带来的阅读节奏感。它避免了整本书都保持一种单一的情绪基调,这使得阅读过程非常舒展。这种灵活多变,我认为是优秀文集的重要标志之一。它证明了作者对语言的掌控力已经达到了炉火纯青的地步,能够根据不同的叙事需要,随时切换“频道”。它不像某些作家,一套公式用到底,读几篇就腻了。而在这本《笑忘书》里,每一次翻页,都像是在探索一个新的空间,充满了期待和惊喜。这种阅读的“新鲜感”,是保证我能够一口气读完并产生回味的关键。

评分说实话,一开始我有点担心,怕这文集会太过于沉重或者说过于“精英化”。毕竟,当代文学这个标签,有时会让人联想到晦涩难懂或者故作高深。但翻开之后,我才发现,这完全是一种误解。作者的笔触虽然犀利,但底色却是温暖的,或者说,是带着深深的悲悯的。他描写的那些“小人物”,那些在时代的洪流里挣扎、浮沉的人们,他们的喜怒哀乐,都被放置在一个极具时代特色的背景板上,但其核心的困境却是永恒的。我尤其留意了其中几段关于“失落感”的描述,那种“明明身处人群,却感到前所未有的孤立”的状态,被刻画得入木三分。这种失落,不是抱怨,而是一种冷静的观察,好像作者站在高处,俯瞰着芸芸众生,然后不动声色地记录下来,不带批判,只是陈述事实。这种克制的表达,反而比歇斯底里的控诉更有力量,它让读者自己去体会那种无声的呐喊。

评分哎呀,拿到这本《笑忘书》的时候,心里就涌起一股暖流。王朔这名字本身就是个符号,带着一股子痞气和不羁,让人忍不住想看看他到底想往这“笑忘书”里头装些什么。我一直觉得,真正的文学不是高高在上的说教,而是能让你在某个深夜,捧着书,忍不住会心一笑,又或者沉默良久,感慨命运的无常。这本书给我的感觉,就是那种恰到好处的距离感,既能让你沉浸在那些故事里,又让你清醒地意识到,这不过是生活切片的一种呈现。里头的文字,带着一种老北京特有的腔调,不华丽,不矫揉造作,直来直去,像一把钝刀子,慢慢地划开你心头的茧子。读着读着,仿佛能闻到那种旧时光里特有的烟火气,那种粗粝又带着人情味的烟火气。它不像那些畅销书那样急着抓住你的眼球,而是像老朋友聊天,慢慢地铺陈开来,等你慢慢品。这种慢,在这个信息爆炸的时代,显得尤为珍贵,它强迫你放慢节奏,去留意那些平时被我们忽略的细微情感和人性的复杂纠葛。读完之后,心里留下的是一种怅然若失,又好像被什么东西温柔地拥抱了一下。

评分这本集子,光是“笑忘书”这三个字,就充满了哲学的张力。笑,是面对生活的豁达与洒脱;忘,则是对那些过往伤痛的释怀与超越。我特别欣赏作者在叙事上的那种“不完整感”,它不是那种标准的好莱坞式叙事,有头有尾,高潮迭起。相反,它更像是从一堆散落的记忆碎片里,拼凑出一个模糊而又极其真实的图景。比如其中几篇对人际关系微妙之处的刻画,简直是神来之笔。你明明知道那是虚构的故事,可里头的那些对话、那些眼神的交汇,却让你觉得,这不就是上个月在楼下跟邻居吵架时我差点说出口的话吗?或者,那不就是我青春期时暗恋隔壁班那个女孩时,那种小心翼翼又自以为是的全部世界吗?这种共鸣不是廉价的,它是建立在对人性深刻洞察之上的。它没有提供答案,只是提出了问题,然后让你自己拿着书里的情境,去跟自己的人生进行一场又一场的辩论。这种阅读体验,比直接告诉你“你应该怎么做”要高明得多,因为它尊重了读者的主体性。

评分从整体结构上看,这部作品集就像一幅精心编排的交响乐章,虽然各个篇章独立,但内在却有着千丝万缕的联系。它们共同构建了一个关于“在世”的哲学空间。那些看似随意的片段,其实都在探讨同一个母题——如何在充满荒谬和不确定性的世界里,找到一个安放自己灵魂的位置。它没有给出“标准答案”,而是提供了一面镜子,让你去看清自己内心的那些不愿承认的软弱与坚韧。更让我欣赏的是,作者在处理社会议题时,并没有陷入到空洞的说教,而是将宏大的时代背景,巧妙地融入到个体命运的细枝末节之中。你读到的不是新闻联播里的概念,而是活生生的人,在特定历史时期所做的艰难抉择。这种将“大历史”与“小人物”完美结合的能力,是真正优秀文学作品的标志。读完后,我感觉自己不仅读了故事,更像是参与了一场深刻的集体记忆的重建,回味悠长。

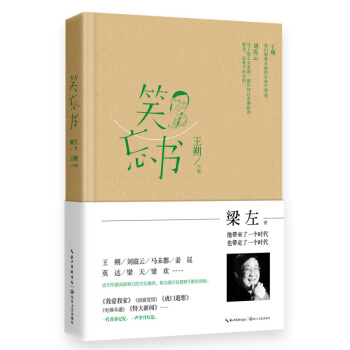

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有