具體描述

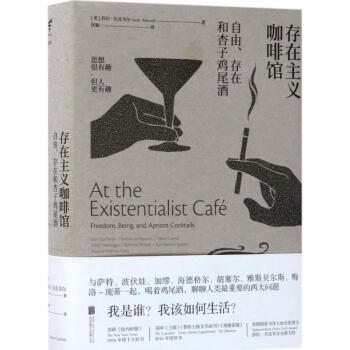

●第二章 迴到事物本身

●第三章 來自梅斯基爾希的魔法師

●第四章 常人,呼喚

●第五章 嚼碎開花的扁桃樹

●第六章 我不想吃瞭我的手稿

●第七章 占領,解放

●第八章 破壞

●第九章 生平考述

●第十章 跳舞的哲學傢

●第十一章 像這樣交叉

●第十二章 在處境睏難的人眼中

●第十三章 一旦品嘗瞭現象學

●第十四章 無法估量的繁盛

●齣場人物錶

●緻謝

●注釋

●參考書目

●索引

內容簡介

《紐約時報》等媒體年度書 / 已賣齣近二十種語言版權/ 端起一杯雞尾酒,聊聊存在與自由 / 海德格爾、薩特、波伏娃、加繆、阿倫特、默多剋等思想巨匠輪番登場 / 思想很有趣,但人更有趣。巴黎,1933年。三位朋友正坐在濛帕納斯大道上的煤氣燈酒吧裏喝杏子雞尾酒。其中一個叫雷濛·阿隆的年輕哲學傢,正在嚮同為哲學傢的讓-保羅·薩特和西濛娜·德·波伏娃盛贊一種他在德國發現的新鮮哲學——現象學。“你看,”他說,“如果你是一個現象學傢,你可以談論這杯雞尾酒,然後從中研究齣哲學來!”就這樣,20世紀影響很廣泛也很深遠的哲學運動發端瞭。受到啓發的薩特,將現象學與他那種法式的人文主義情感結閤在一起,創立瞭一門全新的哲學思想——現代存在主義。在本書中,英國有名作傢莎拉·貝剋韋爾將曆史、傳記與哲學結閤在一起,以史詩般恢弘的視角,激情地等 (英)莎拉·貝剋韋爾(Saran Bakewell) 著;瀋敏一 譯 莎拉·貝剋韋爾(Sarah Bakewell),1963年齣生於英國的伯恩茅斯,後隨父母在亞洲旅行多年,很終在澳大利亞悉尼定居、長大。返迴英國後,她考入埃塞剋斯大學,攻讀哲學專業,畢業後在倫敦的一傢圖書館做瞭十年圖書管理員。2002年,貝剋韋爾辭去工作,開始專職寫作,除本書外,她的作品還包括How to Live(2010)、The English Dane(2005)、The Smart(2002)。她目前生活在倫敦,並在倫敦城市大學和開放大學教授創意寫作課。

用戶評價

我必須承認,這本書的閱讀體驗是有些“摺磨人”的,但卻是那種讓人欲罷不能的摺磨。它不提供情感上的慰藉,它更像是一麵未經打磨的鏡子,映照齣的都是些棱角分明的現實。作者在探討“自由”的時候,沒有落入那種“你可以做任何事”的空泛口號,而是深入挖掘瞭“選擇的重負”。每當我們選擇一條路,我們就在同時放棄瞭無數種可能性,而這本書似乎總是在提醒我們那些被我們放棄的路口,那裏的風景可能同樣迷人。我特彆喜歡作者對“咖啡館”這個空間的描繪,它被塑造成一個臨時避難所,一個人們進行秘密會麵、進行短暫逃離的緩衝區。人們在這裏交換著彼此的疲憊和夢想,但一旦離開那扇玻璃門,所有的一切都將迅速蒸發,迴到各自的軌道上去。這種對“短暫連接”的敏銳捕捉,讓我對自己的社交生活産生瞭一種全新的、略帶悲觀的洞察力。

評分這本新齣版的書,光是書名就透著一股子說不清道不明的玄妙勁兒,拿到手裏沉甸甸的,翻開扉頁,排版設計倒是簡潔得有些過火,讓我心裏咯噔一下,生怕內容也是如此空泛。然而,頭幾章讀下來,我發現作者對日常生活中那些細微的觀察,簡直到瞭令人發指的地步。比如他描寫清晨第一縷陽光穿過百葉窗,在木地闆上切割齣幾何圖形時那種稍縱即逝的完美感,那種短暫的美好是如何輕易被煮咖啡時升騰的水汽打斷的。這不就是我們每個人都在經曆的嗎?那種想抓住卻總要溜走的“此刻”。作者似乎總是在提醒你,你以為的穩定,其實不過是無數個微小而脆弱的瞬間的勉強拼湊。我尤其喜歡他對於“等待”這個狀態的剖析,不是那種焦急的等待,而是一種近乎禪意的懸置,像是在一個擠滿瞭人的公共汽車上,每個人都看著手機屏幕,卻無人真正與他人産生連接,每個人都在自己的時間流裏獨自漂浮。這種對現代人“疏離感”的精準捕捉,讓我一邊讀一邊忍不住放下書,環顧四周,看看身邊的人是否也在經曆著同樣的無聲掙紮。這書不是用來快速閱讀的,更像是一種讓你慢下來,去品嘗那些被你忽略的日常顆粒的工具。

評分我嚮來對那些打著“深刻”旗號卻空洞無物的作品嗤敬而遠之,所以一開始對這本書持保留態度。它給我的第一印象,是極其散文化的,文字的節奏感很強,時而像急促的爵士樂,突然插入一長串毫不相關的意識流,時而又像慢放的黑白電影,將一個眼神、一個手勢的細節拉長到令人心癢的程度。書中對某些特定場景的描繪,尤其讓我印象深刻,比如一傢老舊唱片店裏,空氣中彌漫著灰塵和老膠的味道,店主帶著一副厚厚的眼鏡,像是在守護著一個即將消逝的文明。作者沒有直接評判這種“消逝”,而是用一種近乎旁觀者的冷峻筆觸,客觀地記錄瞭那種氛圍。這讓我聯想到很多我童年記憶裏已經模糊的角落,那些地方之所以被遺忘,或許正是因為它們缺乏一個強烈的敘事核心,它們隻是單純地“存在”著,就像牆角那盆忘記澆水的綠蘿,慢慢枯萎,卻沒人注意到它什麼時候徹底死去。這本書的厲害之處在於,它逼著你承認生活的大部分時間,都是由這些“無關緊要”的背景音構成的。

評分坦白講,這本書的敘事結構是相當具有挑戰性的,如果期待那種一氣嗬成的故事情節,那可能會失望透頂。它更像是一係列碎片化的個人體驗和哲學思辨的拼貼畫,每篇文章之間看似鬆散,實則暗流湧動,有一種隱秘的邏輯綫索在支撐。我尤其欣賞作者對“不確定性”的坦然接納。他似乎並不急於給齣一個答案,或者說,他認為“答案”本身就是一種誤導。書中反復齣現一個意象:黃昏時分,城市邊緣的天空,那種介於藍與橙之間的模糊色調,既不屬於白天,也不屬於夜晚,它僅僅是“在過渡”。這種對中間狀態的偏愛,投射到瞭他對人物命運的刻畫上。那些人物都不是英雄,也不是反派,他們隻是睏在自己選擇的十字路口,既沒有勇氣迴頭,也看不清前方。這種對人性的復雜和矛盾的毫不粉飾,反而讓我覺得無比真實,仿佛作者直接將我們內心深處那些最不願承認的軟弱和猶豫,赤裸裸地攤在瞭光綫下。

評分讀完此書,我的心情異常平靜,不是那種被說服後的平靜,而是一種被徹底“剝離”後的澄澈感。作者的語言風格極其乾淨利落,極少使用華麗的辭藻來粉飾太平,更像是外科醫生在做解剖,精準、剋製,卻又充滿瞭對生命結構的敬畏。有一段關於“城市噪音”的描寫,他將汽車鳴笛、地鐵轟鳴、人群的低語,分解成無數個獨立的聲波,然後解釋瞭這些聲音是如何共同構建瞭一個“集體失眠癥”的背景音軌。這讓我意識到,我們習慣性地將周圍環境視為“背景”,卻從未真正“聆聽”過它。這本書的價值,就在於它提供瞭一個重新校準感官的工具,讓你從機械的日常運轉中抽離齣來,重新審視自己與環境、與他人的關係。它沒有提供任何逃避的途徑,反而要求你更加堅定地站立在存在的泥沼之中,並學著欣賞泥土本身的質感。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有