具体描述

用户评价

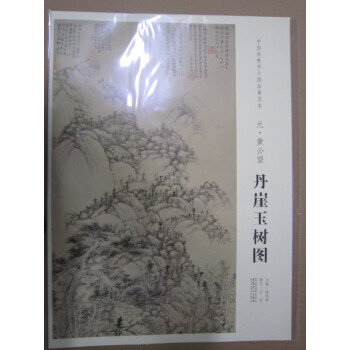

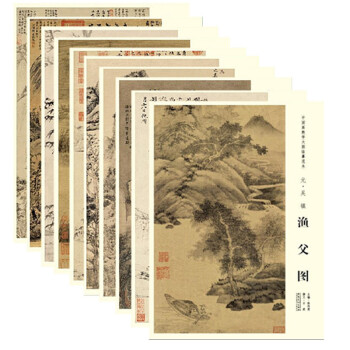

作为一名在国画学习道路上摸索了许久的老画迷,每次看到市面上推出的临摹范本,总是忍不住要仔细端详一番。这次有幸接触到《绘画国画中国画教学大图临摹范本元代全10册》,尤其是其中的《九珠峰翠图》、《丹崖玉树图》、《渔父图》、《芦花寒雁图》、《夏日山居图》等分册,简直就像打开了一扇新世界的大门。 首先,这套书最吸引我的地方在于其“大图”的定位。很多临摹范本虽然内容丰富,但尺寸过小,细节之处难以辨认,尤其对于初学者来说,看着模糊的线条和墨点,不仅学不到精髓,反而容易产生挫败感。而这套书的尺寸,足以清晰地展现元代大师们的笔触、墨韵和构图的巧思。我拿到《九珠峰翠图》时,几乎是迫不及待地打开,那巍峨的山峦,层层叠叠的云海,还有那点缀其间的苍松翠柏,在放大之后,每一笔皴擦都仿佛带着生命的律动。我可以清晰地看到画家是如何运用干湿浓淡的墨,如何通过勾勒、点染来表现山石的体积感和质感。这种“大”的体验,让临摹变得更加直观和有成就感。我尝试着去模仿《丹崖玉树图》中那盘根错节、傲然挺立的古树,以前总觉得难以捕捉那种力量感,现在有了清晰的大图,仿佛能直接感受到画家握笔时的力量传递,树皮的纹理、枝干的扭曲,都在眼前徐徐展开,让我有机会去细致地揣摩和学习。

评分作为一名对中国画有深厚情感的爱好者,我一直认为,学习传统,是创新之本。而元代的绘画,在我看来,正是这样一个承载着深厚传统,又孕育着新生的时代。这套《绘画国画中国画教学大图临摹范本元代全10册》,正是抓住了这一核心,为我们提供了宝贵的学习资源。拿《夏日山居图》来说,整个画面呈现出一种宁静祥和的夏日景象。但在这份宁静中,却蕴含着丰富的层次和细节。我尤其喜欢画家对山石的处理,那种叠嶂的山峦,层层推进,仿佛能听到山泉在其中潺潺流淌。而画面中的房屋,虽是点景,却布置得恰到好处,增添了几分人间烟火的气息。这让我意识到,好的山水画,不仅仅是对自然的描摹,更是对意境的营造。通过仔细观察这幅大图,我发现画家在表现树木时,不仅仅是简单地勾勒,而是通过不同的用笔,来区分不同种类树木的形态和质感。例如,那些高大的乔木,笔触更加粗犷有力;而那些低矮的灌木,则更加细腻。这种对细节的把握,让我受益匪浅。我尝试着去模仿画面中夏日的氛围,那种阳光洒下,树荫斑驳的感觉,有了这些清晰的范本,我仿佛能更准确地捕捉到那份夏日的慵懒与诗意。

评分我一直对元代山水画情有独钟,认为它承前启后,既有宋人的严谨,又开启了明清的文人画风。这套《绘画国画中国画教学大图临摹范本元代全10册》恰恰抓住了这一点,它不仅仅是简单地复制,而是通过“教学大图”的方式,将元代山水画的精髓以一种极其友好的方式呈现给了我们。以《渔父图》为例,画面中的人物虽小,但神态各异,渔父的悠然自得,船夫的辛劳忙碌,都通过寥寥几笔勾勒出来。以前看原作,总觉得人物的动态难以捉摸,但在这套书中,每一处细节都被放大,甚至连人物的衣纹走向、脸部表情的细微变化,都清晰可见。这让我明白,水墨人物的写意并非随意为之,而是建立在对生活细致入微的观察之上。我曾多次尝试临摹,但总觉得画不出那种“神”。这次有了这套书,我感觉自己终于找到了突破口。不仅仅是人物,画中的渔船、远处的山峦,甚至是水面的波纹,都处理得恰到好处,营造出一种宁静致远的氛围。我尝试着去模仿渔父的神情,那份超然物外,那份与自然的融洽,在细致观察大图后,仿佛能触碰到一丝丝元代画家的内心世界。

评分我一直认为,学习中国画,就像是在与古人对话,而这套《绘画国画中国画教学大图临摹范本元代全10册》,就是这样一种绝佳的对话媒介。这套书的“大图”特质,让那些被时间冲刷得有些模糊的细节,重新焕发了生机。以《芦花寒雁图》为例,画面中的芦苇,看似简单,但画家是如何通过不同的笔法,来表现它们的姿态和质感,是有讲究的。有的芦苇挺拔,有的则被风吹得弯下了腰;有的芦苇枯黄,有的则还带着些许青翠。这套书的放大范本,让我可以清晰地看到每一笔的起承转合,每一处墨色的变化,仿佛就能感受到画家在创作时的心境。而画面中的寒雁,它们的动态是这幅画的灵魂。它们时而展翅高飞,时而低头觅食,时而三两成群,时而独自翱翔。这套书的清晰大图,让我能够细致地观察每一只雁的姿态,它们翅膀的张合,它们身体的重心,都展现得淋漓尽致。我曾多次尝试临摹,总觉得画不出那种灵动感。现在,有了这套书,我感觉自己终于找到了关键。我尝试着去模仿寒雁的飞翔之姿,试图去理解画家是如何捕捉和表现动物的生命力的,那种自由自在,那种在大自然中舒展的美,在清晰的画面中,得到了最好的诠释。

评分对于我这种既想学习传统技法,又希望看到当代教学理念融合的读者来说,这套《绘画国画中国画教学大图临摹范本元代全10册》无异于一场及时雨。其中《芦花寒雁图》的呈现方式,就让我眼前一亮。传统的国画教学,往往只给出一幅成品,让学员自己去琢磨。而这套书,在放大范本的同时,隐约透露出一种循序渐进的教学思路。例如,在表现芦苇的飘逸时,画家是如何通过不同的笔法,来区分不同状态的芦苇?是枯黄的、还是青翠的?是挺立的、还是被风吹弯的?大图的优势就体现在这里,我可以非常清晰地看到每一笔的起承转合,每一处墨色的变化。而画面中的寒雁,它们的身姿,它们的动态,它们的群集与疏散,都充满了生机。通过临摹这些放大后的细节,我仿佛能听到它们在寒风中的鸣叫,感受到它们在空中盘旋的自由。这不仅仅是学习绘画技巧,更是在学习一种对自然的感知和表达。我曾多次试图捕捉寒雁的飞翔之姿,总是显得僵硬,但现在,有了这些清晰的范本,我感觉自己离掌握那种灵动感又近了一步。

评分每次打开这套《绘画国画中国画教学大图临摹范本元代全10册》,都有一种重新认识中国画的惊喜。我一直认为,国画的魅力,在于其“写意”,在于其“留白”,在于其“气韵生动”。而元代绘画,更是将这种写意精神推向了一个新的高度。以《丹崖玉树图》为例,画面中的山石结构复杂,但画家并没有一味地去描绘,而是通过大胆的设色和墨色渲染,营造出一种雄奇壮丽的气势。尤其吸引我的是,画面中那些盘根错节的古树,它们的造型极其独特,仿佛经历了无数风雨的洗礼,却依旧傲然挺立。这套书的“大图”特质,让我能够清晰地看到画家是如何运用墨色的浓淡干湿,来表现树干的苍劲和树叶的疏密。甚至连那些细小的枝条,都能看得一清二楚。我曾多次尝试临摹,但总觉得画不出那种力量感和生命力。现在,有了这套书,我感觉自己终于找到了关键。我尝试着去模仿画面中那些扭曲的树干,试图去理解画家是如何捕捉和表现植物的生长之姿,那种坚韧不拔的精神,在清晰的画面中,得到了最好的诠释。

评分作为一名长期沉浸在中国画学习中的读者,我对临摹范本的要求一向很高,既要内容经典,又要形式清晰,最好还能体现出教学的思路。这套《绘画国画中国画教学大图临摹范本元代全10册》,可以说完美地契合了我的需求。以《渔父图》来说,这幅画虽然不大,但人物的刻画却极其传神。我尤其喜欢画面中渔父的形象,那种悠然自得的神情,那种与世无争的态度,都通过寥寥几笔勾勒出来。这套书的“教学大图”,让我可以清晰地看到画家在刻画人物时,是如何运用线条的粗细、墨色的浓淡来表现人物的体态和神情。例如,渔父的脸部,虽然没有过多的细节描绘,但几笔简单的勾勒,就将他那饱经风霜却又安详的面容表现得淋漓尽致。我曾多次尝试临摹,总觉得画不出那种“神”。现在,有了这套书,我感觉自己找到了突破口。不仅仅是人物,画面中的渔船,水面的波纹,甚至远处的几笔远山,都处理得恰到好处,营造出一种宁静致远的意境。这让我明白,国画的写意,并非是简单的涂抹,而是建立在对生活和自然的深刻理解之上。

评分我是一名资深的国画爱好者,平时喜欢收集各种临摹范本,但说实话,很多范本在尺寸和细节上都存在不足,难以满足深入学习的需求。这次偶然的机会接触到《绘画国画中国画教学大图临摹范本元代全10册》,尤其是其中的《九珠峰翠图》,让我眼前一亮。这套书的“大图”特质,可以说是其最大的亮点。以往看原作,很多精妙的笔触和墨韵容易被忽略,但在这套书中,每一笔都清晰可见,仿佛画家就在眼前挥毫泼墨。我尤其喜欢《九珠峰翠图》中对山峦的描绘,层层叠叠的山峰,云雾缭绕,充满了壮丽的气势。通过放大后的画面,我能够清晰地看到画家是如何运用干湿浓淡的墨,如何通过笔法的变化来表现山石的体积感和质感。例如,那些被云雾遮掩的山峦,画家是如何用淡墨轻轻晕染,营造出朦胧的美感;而那些暴露在阳光下的山峰,又是如何用浓墨勾勒出清晰的轮廓和皴纹。这种对细节的极致呈现,让我能够更深入地理解国画的笔墨语言。我尝试着去模仿画中那些层层叠叠的山峦,试图去理解画家是如何利用墨色的变化和笔法的运用,来表现出山峦的立体感和空间感,那种雄伟壮丽的气势,在清晰的画面中,得到了最好的呈现。

评分购买这套《绘画国画中国画教学大图临摹范本元代全10册》,对我来说,不仅仅是为了获得几本临摹的范本,更重要的是,它提供了一种全新的学习视角。我一直觉得,要真正理解一幅画,不光要看它的整体构图,更要深入到每一个笔触、每一个墨点的背后,去体会画家的匠心。这套书的“教学大图”特质,恰恰满足了这一点。比如说,在《九珠峰翠图》中,山峦的皴法变化多端,从披麻皴到斧劈皴,再到解索皴,每一种皴法都有其特定的表现对象和技法要求。以往看原作,很难将这些细微的差别看得一清二楚,但在这套书里,每一个皴法的笔触都清晰可见,我甚至可以数出线条的数量,感受到笔尖在纸上运行的力度和速度。这让我意识到,所谓的“技法”,并非是死的章法,而是画家在长期的实践中,对自然物象提炼和升华的结果。我尝试着去模仿画中那些错落有致的山石,以前总觉得难以掌握其韵律,现在有了这清晰的大图,我仿佛能直接感受到画家的思路,一步一步去拆解和学习。

评分对于我这种热爱中国画,又追求学习效率的读者来说,这套《绘画国画中国画教学大图临摹范本元代全10册》简直就是一本“宝典”。其“教学大图”的设定,让我能够将注意力集中在每一个细节的处理上。比如,《夏日山居图》中的山石,虽然是山水画的基础,但想要画好却不容易。画家是如何运用皴法来表现山石的纹理和质感的?是全用披麻皴,还是结合了斧劈皴?是浓墨还是淡墨?这套书的放大范本,将这些问题一一呈现。我能够清晰地看到,画家在表现山石的阴影部分时,是如何通过层层叠加的墨色,来营造出一种深邃感;在表现山石的纹理时,又是如何通过流畅而富有力量的笔触,来勾勒出岩石的肌理。这种对细节的极致呈现,让我能够更深入地理解国画的笔墨语言。我曾多次尝试临摹,总觉得画面的层次感不够。现在,有了这套书,我感觉自己终于找到了突破口。我尝试着去模仿画面中那些层层叠叠的山峦,试图去理解画家是如何利用墨色的变化和笔法的运用,来表现出山峦的立体感和空间感,那种夏日山居的宁静与壮丽,在清晰的画面中,得到了最好的呈现。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有