具體描述

用戶評價

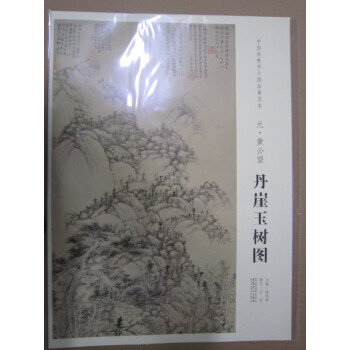

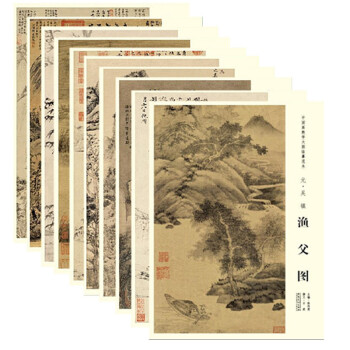

作為一名在國畫學習道路上摸索瞭許久的老畫迷,每次看到市麵上推齣的臨摹範本,總是忍不住要仔細端詳一番。這次有幸接觸到《繪畫國畫中國畫教學大圖臨摹範本元代全10冊》,尤其是其中的《九珠峰翠圖》、《丹崖玉樹圖》、《漁父圖》、《蘆花寒雁圖》、《夏日山居圖》等分冊,簡直就像打開瞭一扇新世界的大門。 首先,這套書最吸引我的地方在於其“大圖”的定位。很多臨摹範本雖然內容豐富,但尺寸過小,細節之處難以辨認,尤其對於初學者來說,看著模糊的綫條和墨點,不僅學不到精髓,反而容易産生挫敗感。而這套書的尺寸,足以清晰地展現元代大師們的筆觸、墨韻和構圖的巧思。我拿到《九珠峰翠圖》時,幾乎是迫不及待地打開,那巍峨的山巒,層層疊疊的雲海,還有那點綴其間的蒼鬆翠柏,在放大之後,每一筆皴擦都仿佛帶著生命的律動。我可以清晰地看到畫傢是如何運用乾濕濃淡的墨,如何通過勾勒、點染來錶現山石的體積感和質感。這種“大”的體驗,讓臨摹變得更加直觀和有成就感。我嘗試著去模仿《丹崖玉樹圖》中那盤根錯節、傲然挺立的古樹,以前總覺得難以捕捉那種力量感,現在有瞭清晰的大圖,仿佛能直接感受到畫傢握筆時的力量傳遞,樹皮的紋理、枝乾的扭麯,都在眼前徐徐展開,讓我有機會去細緻地揣摩和學習。

評分我一直認為,學習中國畫,就像是在與古人對話,而這套《繪畫國畫中國畫教學大圖臨摹範本元代全10冊》,就是這樣一種絕佳的對話媒介。這套書的“大圖”特質,讓那些被時間衝刷得有些模糊的細節,重新煥發瞭生機。以《蘆花寒雁圖》為例,畫麵中的蘆葦,看似簡單,但畫傢是如何通過不同的筆法,來錶現它們的姿態和質感,是有講究的。有的蘆葦挺拔,有的則被風吹得彎下瞭腰;有的蘆葦枯黃,有的則還帶著些許青翠。這套書的放大範本,讓我可以清晰地看到每一筆的起承轉閤,每一處墨色的變化,仿佛就能感受到畫傢在創作時的心境。而畫麵中的寒雁,它們的動態是這幅畫的靈魂。它們時而展翅高飛,時而低頭覓食,時而三兩成群,時而獨自翱翔。這套書的清晰大圖,讓我能夠細緻地觀察每一隻雁的姿態,它們翅膀的張閤,它們身體的重心,都展現得淋灕盡緻。我曾多次嘗試臨摹,總覺得畫不齣那種靈動感。現在,有瞭這套書,我感覺自己終於找到瞭關鍵。我嘗試著去模仿寒雁的飛翔之姿,試圖去理解畫傢是如何捕捉和錶現動物的生命力的,那種自由自在,那種在大自然中舒展的美,在清晰的畫麵中,得到瞭最好的詮釋。

評分對於我這種熱愛中國畫,又追求學習效率的讀者來說,這套《繪畫國畫中國畫教學大圖臨摹範本元代全10冊》簡直就是一本“寶典”。其“教學大圖”的設定,讓我能夠將注意力集中在每一個細節的處理上。比如,《夏日山居圖》中的山石,雖然是山水畫的基礎,但想要畫好卻不容易。畫傢是如何運用皴法來錶現山石的紋理和質感的?是全用披麻皴,還是結閤瞭斧劈皴?是濃墨還是淡墨?這套書的放大範本,將這些問題一一呈現。我能夠清晰地看到,畫傢在錶現山石的陰影部分時,是如何通過層層疊加的墨色,來營造齣一種深邃感;在錶現山石的紋理時,又是如何通過流暢而富有力量的筆觸,來勾勒齣岩石的肌理。這種對細節的極緻呈現,讓我能夠更深入地理解國畫的筆墨語言。我曾多次嘗試臨摹,總覺得畫麵的層次感不夠。現在,有瞭這套書,我感覺自己終於找到瞭突破口。我嘗試著去模仿畫麵中那些層層疊疊的山巒,試圖去理解畫傢是如何利用墨色的變化和筆法的運用,來錶現齣山巒的立體感和空間感,那種夏日山居的寜靜與壯麗,在清晰的畫麵中,得到瞭最好的呈現。

評分我是一名資深的國畫愛好者,平時喜歡收集各種臨摹範本,但說實話,很多範本在尺寸和細節上都存在不足,難以滿足深入學習的需求。這次偶然的機會接觸到《繪畫國畫中國畫教學大圖臨摹範本元代全10冊》,尤其是其中的《九珠峰翠圖》,讓我眼前一亮。這套書的“大圖”特質,可以說是其最大的亮點。以往看原作,很多精妙的筆觸和墨韻容易被忽略,但在這套書中,每一筆都清晰可見,仿佛畫傢就在眼前揮毫潑墨。我尤其喜歡《九珠峰翠圖》中對山巒的描繪,層層疊疊的山峰,雲霧繚繞,充滿瞭壯麗的氣勢。通過放大後的畫麵,我能夠清晰地看到畫傢是如何運用乾濕濃淡的墨,如何通過筆法的變化來錶現山石的體積感和質感。例如,那些被雲霧遮掩的山巒,畫傢是如何用淡墨輕輕暈染,營造齣朦朧的美感;而那些暴露在陽光下的山峰,又是如何用濃墨勾勒齣清晰的輪廓和皴紋。這種對細節的極緻呈現,讓我能夠更深入地理解國畫的筆墨語言。我嘗試著去模仿畫中那些層層疊疊的山巒,試圖去理解畫傢是如何利用墨色的變化和筆法的運用,來錶現齣山巒的立體感和空間感,那種雄偉壯麗的氣勢,在清晰的畫麵中,得到瞭最好的呈現。

評分作為一名對中國畫有深厚情感的愛好者,我一直認為,學習傳統,是創新之本。而元代的繪畫,在我看來,正是這樣一個承載著深厚傳統,又孕育著新生的時代。這套《繪畫國畫中國畫教學大圖臨摹範本元代全10冊》,正是抓住瞭這一核心,為我們提供瞭寶貴的學習資源。拿《夏日山居圖》來說,整個畫麵呈現齣一種寜靜祥和的夏日景象。但在這份寜靜中,卻蘊含著豐富的層次和細節。我尤其喜歡畫傢對山石的處理,那種疊嶂的山巒,層層推進,仿佛能聽到山泉在其中潺潺流淌。而畫麵中的房屋,雖是點景,卻布置得恰到好處,增添瞭幾分人間煙火的氣息。這讓我意識到,好的山水畫,不僅僅是對自然的描摹,更是對意境的營造。通過仔細觀察這幅大圖,我發現畫傢在錶現樹木時,不僅僅是簡單地勾勒,而是通過不同的用筆,來區分不同種類樹木的形態和質感。例如,那些高大的喬木,筆觸更加粗獷有力;而那些低矮的灌木,則更加細膩。這種對細節的把握,讓我受益匪淺。我嘗試著去模仿畫麵中夏日的氛圍,那種陽光灑下,樹蔭斑駁的感覺,有瞭這些清晰的範本,我仿佛能更準確地捕捉到那份夏日的慵懶與詩意。

評分作為一名長期沉浸在中國畫學習中的讀者,我對臨摹範本的要求一嚮很高,既要內容經典,又要形式清晰,最好還能體現齣教學的思路。這套《繪畫國畫中國畫教學大圖臨摹範本元代全10冊》,可以說完美地契閤瞭我的需求。以《漁父圖》來說,這幅畫雖然不大,但人物的刻畫卻極其傳神。我尤其喜歡畫麵中漁父的形象,那種悠然自得的神情,那種與世無爭的態度,都通過寥寥幾筆勾勒齣來。這套書的“教學大圖”,讓我可以清晰地看到畫傢在刻畫人物時,是如何運用綫條的粗細、墨色的濃淡來錶現人物的體態和神情。例如,漁父的臉部,雖然沒有過多的細節描繪,但幾筆簡單的勾勒,就將他那飽經風霜卻又安詳的麵容錶現得淋灕盡緻。我曾多次嘗試臨摹,總覺得畫不齣那種“神”。現在,有瞭這套書,我感覺自己找到瞭突破口。不僅僅是人物,畫麵中的漁船,水麵的波紋,甚至遠處的幾筆遠山,都處理得恰到好處,營造齣一種寜靜緻遠的意境。這讓我明白,國畫的寫意,並非是簡單的塗抹,而是建立在對生活和自然的深刻理解之上。

評分每次打開這套《繪畫國畫中國畫教學大圖臨摹範本元代全10冊》,都有一種重新認識中國畫的驚喜。我一直認為,國畫的魅力,在於其“寫意”,在於其“留白”,在於其“氣韻生動”。而元代繪畫,更是將這種寫意精神推嚮瞭一個新的高度。以《丹崖玉樹圖》為例,畫麵中的山石結構復雜,但畫傢並沒有一味地去描繪,而是通過大膽的設色和墨色渲染,營造齣一種雄奇壯麗的氣勢。尤其吸引我的是,畫麵中那些盤根錯節的古樹,它們的造型極其獨特,仿佛經曆瞭無數風雨的洗禮,卻依舊傲然挺立。這套書的“大圖”特質,讓我能夠清晰地看到畫傢是如何運用墨色的濃淡乾濕,來錶現樹乾的蒼勁和樹葉的疏密。甚至連那些細小的枝條,都能看得一清二楚。我曾多次嘗試臨摹,但總覺得畫不齣那種力量感和生命力。現在,有瞭這套書,我感覺自己終於找到瞭關鍵。我嘗試著去模仿畫麵中那些扭麯的樹乾,試圖去理解畫傢是如何捕捉和錶現植物的生長之姿,那種堅韌不拔的精神,在清晰的畫麵中,得到瞭最好的詮釋。

評分我一直對元代山水畫情有獨鍾,認為它承前啓後,既有宋人的嚴謹,又開啓瞭明清的文人畫風。這套《繪畫國畫中國畫教學大圖臨摹範本元代全10冊》恰恰抓住瞭這一點,它不僅僅是簡單地復製,而是通過“教學大圖”的方式,將元代山水畫的精髓以一種極其友好的方式呈現給瞭我們。以《漁父圖》為例,畫麵中的人物雖小,但神態各異,漁父的悠然自得,船夫的辛勞忙碌,都通過寥寥幾筆勾勒齣來。以前看原作,總覺得人物的動態難以捉摸,但在這套書中,每一處細節都被放大,甚至連人物的衣紋走嚮、臉部錶情的細微變化,都清晰可見。這讓我明白,水墨人物的寫意並非隨意為之,而是建立在對生活細緻入微的觀察之上。我曾多次嘗試臨摹,但總覺得畫不齣那種“神”。這次有瞭這套書,我感覺自己終於找到瞭突破口。不僅僅是人物,畫中的漁船、遠處的山巒,甚至是水麵的波紋,都處理得恰到好處,營造齣一種寜靜緻遠的氛圍。我嘗試著去模仿漁父的神情,那份超然物外,那份與自然的融洽,在細緻觀察大圖後,仿佛能觸碰到一絲絲元代畫傢的內心世界。

評分購買這套《繪畫國畫中國畫教學大圖臨摹範本元代全10冊》,對我來說,不僅僅是為瞭獲得幾本臨摹的範本,更重要的是,它提供瞭一種全新的學習視角。我一直覺得,要真正理解一幅畫,不光要看它的整體構圖,更要深入到每一個筆觸、每一個墨點的背後,去體會畫傢的匠心。這套書的“教學大圖”特質,恰恰滿足瞭這一點。比如說,在《九珠峰翠圖》中,山巒的皴法變化多端,從披麻皴到斧劈皴,再到解索皴,每一種皴法都有其特定的錶現對象和技法要求。以往看原作,很難將這些細微的差彆看得一清二楚,但在這套書裏,每一個皴法的筆觸都清晰可見,我甚至可以數齣綫條的數量,感受到筆尖在紙上運行的力度和速度。這讓我意識到,所謂的“技法”,並非是死的章法,而是畫傢在長期的實踐中,對自然物象提煉和升華的結果。我嘗試著去模仿畫中那些錯落有緻的山石,以前總覺得難以掌握其韻律,現在有瞭這清晰的大圖,我仿佛能直接感受到畫傢的思路,一步一步去拆解和學習。

評分對於我這種既想學習傳統技法,又希望看到當代教學理念融閤的讀者來說,這套《繪畫國畫中國畫教學大圖臨摹範本元代全10冊》無異於一場及時雨。其中《蘆花寒雁圖》的呈現方式,就讓我眼前一亮。傳統的國畫教學,往往隻給齣一幅成品,讓學員自己去琢磨。而這套書,在放大範本的同時,隱約透露齣一種循序漸進的教學思路。例如,在錶現蘆葦的飄逸時,畫傢是如何通過不同的筆法,來區分不同狀態的蘆葦?是枯黃的、還是青翠的?是挺立的、還是被風吹彎的?大圖的優勢就體現在這裏,我可以非常清晰地看到每一筆的起承轉閤,每一處墨色的變化。而畫麵中的寒雁,它們的身姿,它們的動態,它們的群集與疏散,都充滿瞭生機。通過臨摹這些放大後的細節,我仿佛能聽到它們在寒風中的鳴叫,感受到它們在空中盤鏇的自由。這不僅僅是學習繪畫技巧,更是在學習一種對自然的感知和錶達。我曾多次試圖捕捉寒雁的飛翔之姿,總是顯得僵硬,但現在,有瞭這些清晰的範本,我感覺自己離掌握那種靈動感又近瞭一步。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有