具体描述

内容简介

暂无用户评价

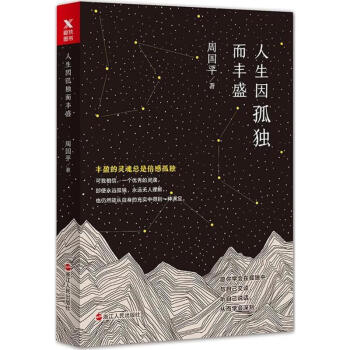

作为一名长期关注人文社科领域的读者,我必须说,这本书的出现让人眼前一亮,因为它成功地在“通俗易懂”和“思想深刻”之间架设了一座坚实的桥梁。很多作者在试图探讨宏大主题时,往往会陷入晦涩难懂的泥潭,但这本著作却能用极其洗练、富有画面感的语言,将复杂的概念阐释得清晰有力。它没有使用过多的行话,而是将哲学问题还原到最基本的人类经验层面进行考察,这使得即便是初次接触这类主题的读者也能迅速进入状态。我尤其欣赏作者在构建论证时所展现出的那种罕见的平衡感,它既能对既有思想进行有力的批判,又不失对人类处境的基本同情。读完之后,我感到自己的思维仿佛被重新激活,那些曾经模糊不清的边界被重新清晰地勾勒出来。这本书的价值不在于它能提供多少现成的答案,而在于它提供的思考方式是如此的迷人且富有启发性,它像一把精巧的钥匙,打开了通往自我对话的无数扇门。

评分这本书的强大之处在于它对“当下性”的深刻把握,它没有沉溺于对过去的怀旧,也没有盲目地投奔遥远的未来,而是精准地捕捉了“此时此刻”作为人类经验核心的价值。作者的文风带着一种知识分子的审慎和艺术家的敏感,两者结合得天衣无缝。我发现自己被书中描绘的那些生活场景深深吸引,它们不是虚构的故事,而是对我们共同经验的提炼与升华。书中关于“觉察力”的论述尤其打动我,它不是空洞的口号,而是提供了一套实实在在的方法论,教我们如何在信息洪流中保持心智的清明和情感的自主。这本书的字里行间流淌着一种对个体生命经验的尊重,它承认人性的复杂和多面性,拒绝任何简化论的解释。读完后,我感觉自己与周遭世界的互动方式发生了微妙但重要的转变,多了一层缓冲,少了一些盲目的反应,这是一种非常宝贵的心灵财富。

评分这本书的叙事节奏把握得极其老道,它不像某些严肃的学术著作那样板着脸孔,而是巧妙地将深刻的洞察融入到一系列看似松散却又内在关联紧密的篇章结构中。我读到的不是一个单一的论点,而是一张由无数个微小观察点编织而成的智力地图。作者对日常生活中那些稍纵即逝的情绪波动的捕捉能力,简直可以用“鬼斧神工”来形容。它让我回想起自己生命中那些独自面对、无从诉说的时刻,并且以一种近乎解剖学般的精确度,展示了这些时刻是如何塑造了我们今天的认知框架。更重要的是,它没有沉溺于过去的哀叹,而是引导读者正视当下的局限性,并从中提炼出积极的力量。我特别喜欢它在讨论“时间性”问题时所采用的那种近乎诗意的散文笔法,让原本冰冷的时间哲学变得触手可及,充满了温度。这本书迫使我重新校准了我对“充实”与“空虚”的定义,可以说,它是一次精神上的“断舍离”,清空了许多陈旧的认知垃圾,为新的理解腾出了空间。

评分这本书的整体气质是那种内敛而沉稳的,它不像那些追求爆炸性观点的书籍那样喧哗,而是以一种近乎冥想的状态,引导读者进入一个更安静、更内在的对话空间。我感受到了作者在文字背后所投入的巨大耐心和对真理近乎偏执的追寻。尤其是在处理关于“连接与疏离”这一永恒主题时,作者没有落入简单的二元对立,而是深入挖掘了两者之间那种复杂交织、互为依存的关系。读这本书,就像在进行一场高质量的慢跑,需要持之以恒的专注,但回报是极其丰厚的——身体上的放松与精神上的强健同步发生。它教会了我如何去欣赏那些不完美、不完整,甚至略带残缺的美感,因为这些恰恰是生命真实质感的来源。这本书的结构设计也十分巧妙,每一章的收尾都像一个温柔的悬念,让你迫不及待地想知道作者接下来会带你走向何方,但同时又不会产生焦虑感,而是一种对未知探索的期待。

评分这本书的哲学思辨真是让人耳目一新,它没有那种高高在上的说教感,而是像一个经验丰富的朋友在和你促膝长谈。作者对“人与世界”的互动方式有着极其细腻的观察,尤其是在探讨个体如何在庞大的社会结构中寻找自身定位时,那种抽丝剥茧的分析让人不得不停下来深思。我特别欣赏它在处理那些我们习以为常却从未深究的观念时所展现出的那种勇气和锐度。比如,它触及了“效率至上”的现代性如何悄无声息地侵蚀掉我们对“存在本身”的珍视。阅读过程中,我几次被作者的某个精妙比喻或一个出乎意料的转折点击中,感觉像是长期以来困扰心头的一个结被轻轻解开了一角。它不是提供标准答案,而是提供了一套更有效、更具穿透力的提问工具。对于那些厌倦了浮光掠影的速食文化,渴望进行一次真正的心灵远足的人来说,这本书无疑是一张邀请函,邀请你进入一个更深、更广阔的思考维度,在那里,你会发现许多被忽略的风景和潜藏的意义。这本书的文字本身就带着一种沉淀后的力量,读起来既有智性的愉悦,也有情感上的共鸣,实属难得。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有