具体描述

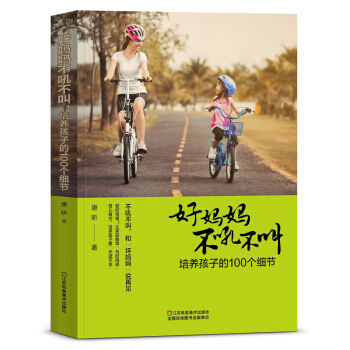

●我要给妈妈留点儿 / 002

●你不教育孩子,这个世界会狠狠教育他 / 008

●别让孩子成为一个不受欢迎的人 / 012

●孩子太懂事,并非好事 / 018

●妈妈,我们家有钱吗 / 023

●没有规矩的爱,就是一把伤人的刀 / 029

●你讲的那些道理,为什么对孩子不起作用 / 035

●爱发脾气的孩子,到底缺什么 / 041

●妈妈,你生气的样子真可怕 / 045

●第二篇 其实你不懂孩子的心

●尊重,成就内心强大的孩子 / 052

●暗示的可怕力量 / 059

●读懂孩子的心,是最有效的管教 / 064

●的父母都善用同理心 / 070

●你越止,孩子越想要做 / 075

●失望过的孩子,更不愿等待 / 082

●有安全感的孩子,一生都 / 089

●这些破坏孩子安全感的话,你或许也说过 / 096

●孩子磨蹭,因为你一直催催催 / 103

●部分目录

内容简介

没有父母不爱自己的孩子,但如何正确地去爱,却不是每个父母都能做好,溺爱、缺爱、错爱,以及父母角色的缺失,都会带给孩子一生难以修复的伤害。没有人天生会当父母,所以育儿的过程,实际上也是父母自我成长与提升的过程。关于如何养育孩子,我们知道太多的理论,但知道和实践总是两回事,所以我们每天都在见识失败的养育,甚至自己便身在其中。作为一名家庭教育研究者,一名全职奶爸,作者在书中分享了自己养育孩子的点滴心得,关于爱,关于如何读懂孩子,关于父母的修行,关于阅读……每一位父母都能从中找到自己的影子。一幕幕熟悉的情景,或使人猛然惊醒,或使人掩卷反思,或使人顿感温暖,或使人暗生决心。作为一名全职奶爸,作者深切认识到了父亲在育儿中的重要性,而反观当下的中国,有多少父亲在孩子的成长过程中是不在其位的。对此,本书有精彩的论述与分析。阅读之于孩子的重要性,如何强调都不为过,很多父母也希望孩子多多阅读,但阅读绝不是孩子等 鱼爸 著 鱼爸,本名郑明生。童书编辑,阅读推广人,家庭教育研究者。“85后”爸爸,家有小子一枚,立志做一名合格奶爸,同时研究儿童心理,致力于亲子阅读的推广。“养育男孩”公众号创始人,家庭育儿分享原创作者,文章曾多次在《中国教育报》《读者》杂志发表。他坚信,所有的理论离开实际教养的土壤都开不了花。愿在陪伴孩子的成长中找到教育的方法,接近教育的真谛。用户评价

这本书的章节编排极具逻辑性,它不是那种一页一个观点的碎片化集合,而是呈现了一个完整的“孩子发展蓝图”。从新生儿的依恋模式,到学步期的“迷你独裁者”阶段,再到社交能力的萌芽,它把每个年龄段的关键任务和家长可能遇到的陷阱都梳理得井井有条。我尤其欣赏它对“玩耍的教育学价值”的深度剖析。过去我总认为玩耍是休息,是次要的,但作者通过对神经科学和认知发展的阐述,让我明白,玩耍才是孩子学习世界运作规则的最主要途径。书里建议家长少给结构化的玩具,多提供开放性的材料,比如积木、沙子、水等。我按照这个建议,减少了对电子产品的控制,转而投入更多时间陪孩子进行无目的的“创造性破坏”,结果发现他的专注力和解决问题的能力有了质的飞跃。这本书的叙事节奏把握得非常好,它能让你在阅读时产生强烈的代入感,仿佛作者就在身边,轻声指点迷津,而不是居高临下地教导。

评分这本书简直是为我这种新手爸妈量身定制的指南!我一直都在为如何应对孩子时不时冒出的那些“为什么”而焦头烂额,更别提青春期的苗头了。读完这本书,我感觉自己终于有了一把可以顺藤摸瓜的钥匙。它没有那些空洞的说教,而是用非常接地气的案例,把复杂的心理学理论拆解得清清楚楚。比如,书中关于“正面管教”的部分,它没有一味地强调惩罚或奖励的二元对立,而是深入探讨了如何帮助孩子建立内在的责任感和自我约束力。我特别喜欢它提出的“有效倾听”技巧,原来我们平时所谓的“听”,很多时候只是在准备反驳。作者用生动的对话模拟,展示了如何通过复述、确认感受的方式,真正走进孩子的内心世界。我尝试在最近一次和儿子因为玩具收纳问题发生争执时运用了这些方法,效果立竿见旿!他从最初的抵触,慢慢变得愿意沟通,最后甚至主动提出了一个我们双方都能接受的解决方案。这让我深刻体会到,育儿的本质不是控制,而是赋能。这本书真正教会我如何成为一个引导者,而不是一个发号施令的权威。我已经把这本书推荐给了我所有的准父母朋友,因为好的开始是成功的一半,而这本书无疑就是那个最好的开始。

评分我一直认为育儿是一个不断学习、不断迭代的过程,但很少有书籍能像这本书一样,如此坦诚地探讨“父母的局限性”。它没有粉饰太平,而是直面了家庭结构中的权力动态和性别角色对教养方式的潜移默化影响。比如,书中对于如何处理兄弟姐妹间的竞争和公平性问题,提出了“关注需求而非需求是否对等”的观点,这一下子点亮了我对过去处理争吵场景的理解。过去我总想让大宝和小宝“一人一半”,结果只会让双方都觉得委屈。这本书引导我去看清每一个孩子深层次的情感需求——是需要关注?是需要安全感?还是需要被理解?这种从“事件处理”到“需求挖掘”的转变,是这本书带给我最宝贵的财富。它的文字风格兼具学术的精准和散文的细腻,很多段落读起来就像在听一位经验丰富的智者在娓娓道来,充满洞察力,让人受益匪浅,忍不住反复咀嚼其中的智慧。

评分我最近在尝试推行“放手式教育”,但总是在“过度保护”和“彻底放任”之间摇摆不定,非常焦虑。这本书恰如其分地解决了这种模糊地带的问题。它对“边界感的建立”有非常详尽的阐述,尤其是在处理学龄前儿童的独立性需求时。书中有一个观点我深以为然:真正的爱,是允许孩子体验不适和失败的权利。它详细分析了为什么我们总是忍不住替孩子完成那些他们本可以自己做的事情,比如穿鞋、系扣子,指出这是源于我们对“完美”的执念,而非孩子的真实需求。书里提供了一套“逐步退出”的策略,指导家长如何从直接干预,过渡到近距离观察,再到完全放手。我尝试用它建议的方法,让孩子自己规划周末的活动时间,虽然过程中出现了拖延和混乱,但当我坚持不插手,只是提供必要的资源后,他最终还是完成了。那种成就感,比我替他做完一千倍都要强烈。这本书的语言风格非常严谨,又不失温暖,大量引用了发展心理学的研究佐证,读起来让人觉得既有理论深度,又有实操价值。

评分说实话,一开始我对这类育儿书是持保留态度的,总觉得里面充斥着太多理想化的场景,不切实际。但这本书的视角非常独特,它没有把孩子看作一个需要被“修理”的程序,而是将亲子关系视为一个动态的、需要双方共同成长的生态系统。其中关于“父母情绪管理”的那一章,对我触动极大。我发现自己很多时候对孩子的爆发,其实是对自己工作压力和内心焦虑的一种投射。书里提出了“暂停三秒钟法则”,要求父母在感到情绪临界点时,先做深呼吸,而不是立刻做出反应。这个简单的动作,却有着强大的力量。我开始记录自己的情绪日志,惊讶地发现,当我不再被自己的情绪牵着鼻子走时,孩子的行为模式也随之发生了积极的变化。以前总觉得孩子不听话,现在明白,孩子只是在用他的方式反馈我们给出的环境和情绪信号。这本书的价值在于,它不仅给了我工具,更重要的是,它让我重新审视了自己作为个体,在家庭中的状态。它不是一本工具书,更像是一面镜子,清晰地映照出我们自己的盲区和成长的空间。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有