具体描述

| 图书基本信息 | |||

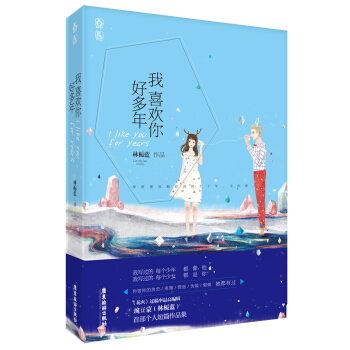

| 图书名称 | 我喜欢你好多年 | 作者 | 林栀蓝 |

| 定价 | 25.0元 | 出版社 | 广东旅游出版社 |

| ISBN | 9787557001292 | 出版日期 | 2015-07-01 |

| 字数 | 230000 | 页码 | |

| 版次 | 1 | 装帧 | 平装 |

| 开本 | 32开 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 内容简介 | |

| 如果你从一开始就知道,你喜欢着的那个人,他永远不可能喜欢上你,他不曾给你任何一个眼神暗示,不曾对你暧昧对你微笑,反而在你面前无所顾忌地谈及对另一个人的喜欢,那么你,还有告白的勇气吗? 这本书收录了十五个短篇故事。是我将对你的执念深藏不露的那些年,写给你的静默无声的情书。 |

| 作者简介 | |

| 林栀蓝,天秤女。 左手指间一枚看似普通的银色指环,内里镶嵌他名字。 多的是他不知道的事。 路就这么长,不是没有人陪,而是除了他不再需要谁。 与其说倔强,不如对我欣赏。 14岁开始写作,在青春期刊界累积短篇作品近300篇。 笔风干净温暖,所写暗恋故事篇篇令人撕心动容。被读者封为“暗恋界的催泪女神”。 19岁跨界,成为百万《花火》杂志明星编辑——豌豆蒙。 编写双修,从业至今手把手悉心培养出众多作者,是公认的“业界良心”。 新浪微博:weibo./linzhilan(@林栀蓝) 已出版长篇小说《听说你还回忆我》。 |

| 目录 | |

| 编辑推荐 | |

| 林栀蓝十四岁写作至今,这十年中她还一并完成向编辑身份的转变。她是行内有口皆碑的中国好编辑,是当下无数青春文学作者的领路人。**本长篇小说《听说你还回忆我》一经上市,便成为当之无愧“令无数读者潸然泪下的动情之作”。 她们说,从来没有一个作者,像林栀蓝这样掏心掏肺地书写青春。这不仅仅是一本书,这是她的小半生。 ◆ 长篇上市后,我们便着手制作了这本读者呼声很高的短篇小说集。 ◆ 新增两篇《听说你还回忆我》未曝光番外!一个写给顾潮生,一个写给沈明朗!一个是她的挚爱,一个挚爱她。 ◆ 她明明可以靠脸吃饭,却偏偏要靠才华!内附作者林栀蓝青春写真! |

| 文摘 | |

| 也许他们根本就一样,只有避开怕失去的人,才能勉强鼓起勇气。 她多么希望深深喜欢的你是一个专一的大男孩,甚至于一根筋地喜欢着自己心仪的女生,然后她就可以彻底对你没了念想。可你偏偏又放弃了林西遥,喜欢上别人。 她想,这之后,大概还会有无数个别人吧。 我真怕有一天,连我曾深深爱过的人老去了我也不知道,他老了以后,白发斑斑的模样我再也见不到。 我将再也没机会像从前一样,在教室里一扭头,就能看到他冲我咧着嘴灿烂的笑。更没机会像过去的多年那样,在很深很深的夜,接到他的电话,便跑到公园和他见面,通宵坐在草坪上与他聊天。 多年以来,我竟独独学会自己。我分明伤心,却祝福你;我分明想与你并肩,却投奔别的领地;我分明想与你共舞,却连一个拥抱都不敢参与;我分明想爱你,却连向自己承认这感情,都抵死不愿意。 人都有秘密,而只有身在其中的人,才觉得秘密是牢不可破的东西。 时光一走,哪还有回头的道理。 但是我也害怕以后你身边有别人,我连说的机会都没有了。 |

| 序言 | |

| 自序:到不了的都叫做远方 我想过很多次,要回答这个问题。 自从上一本书《听说你还回忆我》曝光了前三章的内容,连载过后,直到真正出版上市,这长长的大半年时光中,有过很多很多人问我:用十九年喜欢一个人,不觉得辛苦吗? 十九年听起来很可怕吗?我好像不觉得很久啊。 就好像书里有写到的,这十九年间,有整整五年,我没有和顾潮生联系。 这五年里,他看过北城的雪,吹过南海的风。而我只要一想到这些统统是我不曾参与的时光,就觉心如刀绞。 可能有人觉得奇怪,那么喜欢一个人,怎么能忍得住五年都不去找他? 那么喜欢一个人,怎么受得了十九年缄口不提? 这些年里我也有很多次想要脱口而出的念头,可我真的不敢啊。我真的特别特别害怕,哪怕只是十万分之一的机率,我会从此失去他。 他可以不喜欢我,可是如果连朋友都做不了了,我想我一定受不了。 但,我又很矛盾。 我五年都没找他,以为自己会渐渐放下。 但事实却证明,就像杨过等了小龙女十六年。世人觉得时光漫漫,而我觉得时光匆匆,没有他的那些时光,从来都是脚步匆匆。 以至于我回头去看,才发现时光真的已经走了太久太久了啊,原来已经回不了头。 在写《听说》以前,我已经写了很多个短篇。 记得这两天,有姑娘看过这本书,给我发来的消息里说,她看过的一句话,想要送给我。 “十四岁的罗密欧与朱丽叶是不懂爱情的,懂爱情的不过是莎士比亚。” 没错,当年的我也尚不懂爱情,懂爱情的不过是多年后回望过往时,固执不愿说后悔,却心有不甘的林栀蓝。 这些年来,我陆陆续续写过的故事里,有很多个,男主都有顾潮生的影子。 而事实也证明,读者喜欢的几个故事,总是我写他写得用力的那几个。 用力是什么样的感觉呢? 是我写《听说》时几次三番差点就进行不下去,每次我写到痛苦得连自己都不忍回顾的片段,我不愿意继续这种把自己的回忆撕裂,并狠狠撒一把盐的过程。 我想过要放弃的。 但我跟自己说,如果不写,如果不说,可能我这五年空白时光中所受的煎熬,就永远,永远都再没机会让他感同身受了。 毕竟,他不会坐下认认真真地听我哭,看我笑,更不会让我一个字一个字地跟他诉苦,对他解释。 解释什么呢? 五年前,无论我是害怕再爱他也好,还是真的想从此与他死生不复相见也好。毕竟,是我状似决绝地选择了离场。 用力的感觉,就是对回忆的殊死搏斗,与念念不忘的生撕拉扯,与耗费余生的激烈对峙。 去年年底,我终于做到了。我曾对自己承诺,要在《听说》写完后,贪婪再去他的城市,看一看他。 我想,我永远也忘不掉那个晚上了。 北京街头的风呼啸地吹,南方长大的我,从来都没有吹过那么冷的风。而我孤身伫立在城市的街道,我只不过是想要拦一辆,能够载我落荒而逃的出租车。 我想躲起来大哭一场。 可我把自己丢在了什么样荒凉的地方啊。 在冷风里吹足五十分钟,用叫车软件好容易有师傅接了单,可当他问我在哪里等的时候,我四处张望,只看到22点的北京漆黑一望无际的夜,街道两旁被风一吹就拼命往下哗啦啦掉叶子的树。 空旷的夜,却竟然,连妄图找到一个稍微明显的坐标,都成了奢望。 我张张嘴,只得尴尬地说:我好像……也不知道我在哪里啊。 师傅无奈地说:那我也没有办法了,您另外再叫别的车载您吧? 说完便挂断了电话。 我捂着脸,穿着为了去见他而特地新买的一双细跟的单鞋,觉得自己在零下两摄氏度的气温里冻得浑身发颤。握着手机的手指关节裂生生地钝痛。 大悲无言,大笑无声。那一刻,我根本连哭都哭不出来。 五十分钟以后,我终于等来了一辆亮着“空车”招牌的出租车。 将自己塞进后座的那一刻,我颤抖着手,给闺蜜打电话,电话接通的时候,我揉了揉冰凉冰凉的我的左脸,终于落下仓皇的泪。 我是从没见过火光的飞蛾,想朝你的方向飞,即使明知要坠毁。 坠落的时刻,我看见漫天星光,和从前你眼里的晶亮,一模一样。 回来后不久,我写了《听说》的番外。 当时这本短篇合集的制作便已经被提上日程,而《听说》已经进入后的出版流程。我便选择把这个番外,收录在这本书中。 我写过好多千篇一律的暗恋。 就像有懂爱的人,曾为心爱之人长途跋涉,翻越山川,淌过江海,拍下旅行途中看过的,这个世界每座城市上方湛蓝的天空。 他们将其称之为,我想你时的天空。 我写的故事,也是一样。是我将对你的执念深藏不露的那些年,写给你的静默无声的情书。 也许有天,你会恰好读到。 也许终其一生,你无缘参与其中。 还记得这五年空白的时光中,我常常会做的那场梦吗。 梦里,无论我如何努力,雨夜,你的电话都是我始终拨不对的一串号码。 她们说,这个梦好恐怖。 因为现实里到不了的地方,连梦里竟然都不可以。 是啊,十九年了,你还是跑得和以前一样快。 你一直在跑,而我已经不再有机会,像好多年前那样,能够站在你的身旁。 可我,我已然将好的时光,与无言将你搁置左心房的那段岁月,在这本单薄的淡蓝书中,为你,双手奉上。 不为你的殷切目光,不为你的回首张望。 我不后悔我曾爱过,只是天涯从此寂寞。 |

用户评价

阅读体验的连贯性上,这本书的表现是极其稳定的。它不像某些小说那样,开篇惊艳,后劲乏力,或者 наоборот。从始至终,作者都保持着一种温柔而坚定的叙事腔调,就像是那位多年来默默守护着自己心意的主角一样,始终如一。我发现,这本书的魅力在于它的“可代入性”。虽然我个人的经历可能与故事主角大相径庭,但那种面对内心深处不愿放下的情感时的挣扎、自我拉扯,却是人类共通的体验。作者巧妙地避开了将“喜欢”浪漫化到脱离现实的陷阱,而是将其放在了现实的土壤里去生长、去经历风雨。那种因为喜欢而产生的自我约束,因为喜欢而产生的自我提升,都被细腻地捕捉到了。这种由内而外的力量,比任何外在的戏剧冲突都要来得震撼人心。读到最后,我甚至感觉自己也陪着主人公度过了这些漫长而又珍贵的岁月。这本书读完后留下的余韵是悠长的,它不喧哗,却能让你在平静的生活中,时不时地想起那个角落里,依然鲜活着的、最初的悸动。这是一部值得反复品味的,关于深情与时间的温柔絮语。

评分读完这本书,我最大的感受就是那种扑面而来的生活气息和南方特有的那种慵懒又执着的调性。广东旅游出版社这个出版社名字听起来略显严肃,但这本书的内容却出乎意料地贴近普通人的情感经历,没有太多戏剧化的狗血情节,更多的是日常生活中那些微小的、足以牵动人心的瞬间。我得说,作者对于环境的描绘功力深厚,你几乎能闻到文字中散发出的那种带着湿气的海风味,以及老城区里那些旧时光留下的痕迹。那些关于成长的烦恼、关于友情的分岔路口、关于那些“曾经以为会一辈子在一起”的人,都被巧妙地编织在故事的脉络里。尤其是在处理角色之间的张力时,高明之处在于留白。很多时候,那些未说出口的话,比直接的告白更具冲击力。我甚至会忍不住想象,如果故事发生在另一个地域,那种韵味会不会就完全不同了。这本书的魅力,就在于它用一种非常“接地气”的方式,讲述了一个非常“不接地气”的执着。它不是那种读完会让你拍案叫绝的结构精巧之作,而是那种读完后,会让你陷入沉思,开始反思自己过去那些错过的瞬间和未曾说出口的喜欢。广东的地域特色被融入得非常自然,没有生硬的介绍,而是作为背景色,温柔地烘托着人物的命运起伏。

评分这本小说,说实话,刚拿到手的时候,我内心是有点忐忑的。封面设计得挺清新的,那种淡雅的色调,让人联想到夏日午后的微风,但书名又带着一丝朦胧的诗意,“我喜欢你好多年”,很容易让人联想到那种经典的、略显老套的暗恋题材。我本来是抱着“随便看看,消磨时间”的心态翻开的,没想到,一旦进入那个世界,就很难抽身了。作者的文字功底确实了得,她没有用华丽辞藻去堆砌场景,而是用一种非常细腻、近乎写实的笔触,勾勒出了主人公那些微妙的情绪波动。那种暗恋的滋味,那种小心翼翼地靠近又害怕被发现的纠结,被刻画得入木三分。我尤其欣赏作者在处理人物内心独白时的那种克制,没有过度煽情,一切都恰到好处地停留在“刚刚好想哭”的那种边缘。我甚至能想象到,那些漫长的等待和无望的期盼,是如何在日复一日的生活中,悄悄地改变了一个人的性情。那种深埋心底的感情,就算时间流逝,也依然带着一种近乎信仰的力量。读完之后,我特地去查了一下作者的其他作品,发现风格似乎有些跨度,但这种对情感的精准拿捏,似乎是她一贯的强项。总而言之,这是一次意料之外的惊喜,它成功地捕捉到了“爱”这种复杂情感中最真实、最不加修饰的那一部分。

评分这本书的装帧设计,尤其是考虑到它出自广东旅游出版社这个背景,显得相当有品位。它没有采用时下流行的那种大开本、重彩插画的风格,而是选择了一种更偏向于文学期刊的简洁和内敛。这种视觉上的克制,其实也暗示了内容的调性——它不张扬,但耐得住推敲。从内容上看,我非常欣赏作者对“时间”这个主题的处理。很多时候,“喜欢”并不是一个动作,而是一个状态,一种持续了很久的心灵驻扎。作者没有让主角非得经历什么惊天动地的事件来证明这份感情的深度,而是通过一系列琐碎的生活细节,比如某一个无意的对视,某一句无心的问候,如何被主角珍藏和反复回味,来构建情感的厚度。这种“慢热”的叙事,在快节奏的阅读时代,反而成了一种稀有的品质。它教会我们,有些美好的事物,需要耐心去灌溉和守护。我读的时候,经常会停下来,反复琢磨某一个段落的措辞,发现作者总能用最朴素的词汇,表达出最复杂的情绪光谱。它不像那种一蹴而就的热恋故事,更像是一部关于灵魂漫长陪伴的史诗,虽然安静,但力量无穷。

评分我得承认,我对这种类型的文学作品通常是抱持着一种审慎的态度去阅读的,因为它太容易流于表面,变成廉价的情感贩卖。但是,林栀蓝的这部作品,至少在我看来,达到了一个相当高的平衡点。它探讨了“等待”的哲学。这么多年过去了,喜欢的情感是如何在时间的洪流中保持它最初的形态,同时又被岁月的磨砺打磨得更加圆润、更具韧性。作者在叙事节奏的把握上,显示出了她成熟的技巧。时而缓慢,像夏日里慢慢融化的冰淇淋,甜腻中带着一丝忧伤;时而又突然加快,在关键的转折点上,给予读者一种措手不及的冲击感。我特别关注那些配角的刻画,他们不是推动主角感情发展的工具人,而是拥有自己完整生命轨迹的个体。正是这些丰富而真实的小人物,使得主角的“喜欢”不再是孤立的存在,而是深深植根于一个真实、复杂的生活网络之中。这种多维度的叙事视角,让整个故事显得立体而不扁平。如果你期待的是那种一上来就直奔主题、节奏飞快的都市小说,这部作品可能不太适合你。它需要你沉下心来,像品一杯需要时间酝酿的好茶,才能真正体会到它深藏的底蕴。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有