具体描述

基本信息

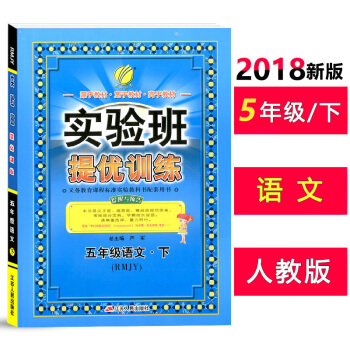

- 商品名称:中国基金会发展独立研究报告(2017)/基金会绿皮书

- 作者:编者:邓国胜//陶泽

- 定价:78

- 出版社:社科文献

- ISBN号:9787520120562

其他参考信息(以实物为准)

- 出版时间:2018-01-01

- 印刷时间:2018-01-01

- 版次:1

- 印次:1

- 开本:16开

- 包装:平装

- 页数:248

- 字数:253千字

编辑推荐语

邓国胜、陶泽主编的《中国基金会发展独立研究报告(2017)》利用基金会中心网采集的*新年报数据,对中国基金会2015年的发展状况进行了系统、全面的分析。书中主报告分析了我国基金会的数量、治理结构、人力资源、资产、收入、支出和组织建设等方面的情况;专题报告重点分析了当下我国基金会发展的热点问题,详细展示了我**族基金会与社区基金会发展的*新动态;选择了5家具有代表性的资助型基金会进行了案例剖析,深入分析我国不同类型的资助基金会管理的流程和资助管理的方式方法。

目录

Ⅰ 主报告

1 2015年度中国基金会发展概况

一 基金会数量继续快速增长,市县级基金会增长加速

二 基金会理事会规模不大,女性理事比例偏低

三 1/4基金会无全职员工,一半以上无志愿者

四 公募基金会的平均净资产正增长,非公募基金会的平均净资产负增长

五 83.28%的基金会总收入低于1000万元,东西部差距扩大

六 87.93%的基金会公益事业支出低于1000万元,东西部差异较大

七 社区基金会建立党组织比例*高,家族基金会比例*低

Ⅱ 专题报告

2 中**族基金会的发展

一 中**族基金会数量少、增长缓慢

二 平均理事会规模9.29人,平均年龄54.6岁

三 平均净资产较高,保值增值能力相对较弱

四 项目主要分布在教育、贫困和文化领域

3 中国社区基金会的发展

一 社区基金会数量少、增长快

二 理事平均年龄小,理事长和秘书长的女性比例高

三 注册资金规模小,年度收入与公益事业支出少

四 项目以社区发展、扶贫助困、老年人、残疾人等为主

Ⅲ 案例分析

4 中国扶贫基金会——多元化资助模式的探索者

5 中华少年儿童慈善救助基金会——基于开放公募权的资助型基金会案例

6 浙江敦和基金会——有情怀的聚焦型资助基金会案例

7 福建省正荣公益基金会——非限定性、小额资助型基金会案例

8 广东省千禾社区公益基金会——议题导向、标准化管理的案例

Ⅳ 附录

9 基金会榜单

用户评价

从一个经常关注社会创新和非营利部门的观察者角度来看,这类年度报告的价值往往体现在它是否能成为行业发展的一个“时间切片”和“基准点”。每年阅读下来,我们期待看到的是一个清晰的演进轨迹——哪些问题在过去一年中得到了缓解,哪些新的难点又浮现出来?报告的视角应该既要宏大叙事,关注整体环境的变迁,也要足够细微,捕捉到基层实践中的创新火花和困境。好的报告不应该只是一份僵硬的统计年鉴,而应该是一面镜子,能映照出整个生态系统的健康状况和活力。它需要具备一定的批判性,敢于指出行业发展中的瓶颈和不健康倾向,而不是一味地歌颂进步,这种平衡的、务实的记录,对于行业自省和未来规划至关重要。

评分我对这类行业年度报告的期待往往在于其数据的详实性和分析的独到性。通常,市面上的很多报告在数据收集上容易流于表面,引用一些宏观的、大家都知道的数字,但真正深入到微观层面,或者对数据的交叉验证和解释却显得力不从心。我希望一本好的行业报告能够像一个经验丰富的向导,不仅告诉我“看到了什么”,更重要的是解释“为什么是这样”,并且能够预见“未来可能走向何方”。特别是涉及到像基金会这样快速发展且内部结构复杂的领域,如果没有详尽的一手调研和扎实的数据支撑,任何论断都可能显得苍白无力。优秀的报告应该能揭示出行业内部的结构性矛盾、新兴的运作模式,以及政策环境变化带来的实际影响,提供那种能让你拍案叫绝的“原来如此”的洞察力,而不是仅仅停留在对已知事实的罗列和总结上。

评分阅读过程中,我特别留意了报告的逻辑构建和论证的严密性。一份高质量的学术或研究性出版物,其章节之间的衔接必须如同精密的机械装置一样环环相扣,不能有逻辑上的跳跃或者论据的薄弱。我关注它是否采用了多元化的研究方法——比如,是否结合了定量分析和定性访谈?论点是否建立在充分引用的事实和理论基础之上?更进一步,我希望看到作者们在提出挑战和建议时,能够体现出深刻的思辨能力,而不是简单的口号式呼吁。例如,在探讨某一发展趋势时,是否充分考虑了其潜在的反作用力或负面效应?论述过程是否能够预先设想并反驳可能的质疑?这种层层递进、步步为营的叙事方式,才能真正建立起报告的可信度和说服力,让读者信服其结论的可靠性。

评分这本书的装帧设计确实非常吸引人,封面那种沉稳的色调和清晰的字体排版,一下子就给人一种专业、严谨的感觉。我拿到手的时候,首先注意到的是它的纸张质感,摸上去挺有分量的,内页印刷质量也无可挑剔,墨色浓淡适中,阅读起来眼睛非常舒适,长时间盯着看也不会觉得很累。装订处理得也很扎实,感觉这本书可以经得起反复翻阅,不像有些学术性报告,读两下边角就松散了。整体来看,出版社在制作这个“绿皮书”系列的时候,显然是下了不少功夫的,从视觉到触觉,都体现出对内容的尊重和对读者的体贴。尤其对于这种需要长期参考和查阅的资料性书籍,实体书的质感和耐用性是衡量其价值的一个重要方面,光从外在表现来看,这本报告无疑是达到了高标准的。可以说,它不仅仅是一份报告,更像是一件值得收藏的案头工具书。

评分我个人对于出版物的阅读习惯是倾向于将其视为一个知识体系的入口。一本好的研究报告,除了提供核心的结论外,更重要的是它是否能有效地引导读者进入更深层次的文献和研究领域。我期望看到报告中引用的文献和数据来源是权威且可追溯的,最好能附带一个详尽的索引或参考文献列表,这样我才能根据报告中触及的某个特定议题,继续拓展我的知识边界。此外,报告的语言风格也影响着阅读体验,如果能做到既保持学术的精准性,又兼顾非专业人士的理解流畅性,那就更臻完美了。那种晦涩难懂、充斥着只有圈内人才能明白的行话的报告,无疑会大大限制其知识的传播和影响力。因此,这本书的表达方式,是否能有效地架设起专业研究与广泛社会关注之间的桥梁,是我非常看重的一点。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.idnshop.cc All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![天空的另一半(新版) [half the sky] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/27304156940/5ad562c4Nbf7b4599.jpg)

![新知文库92:当世界又老又穷 全球老龄化大冲击 [美] 泰德·菲什曼 著 三联 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/27321008329/5ad5c5c4N6810066f.png)