具體描述

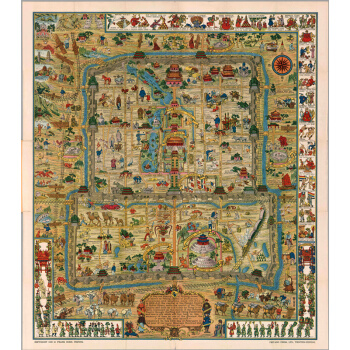

此地圖於1936年由美國人Frank Dorn繪製,原名“A Map and History of Peiping”。作者Frank Dorn早年曾就讀於美國聖弗朗西斯科藝術學院,曾經是美軍駐華軍事顧問團準將,參與過“駝峰計劃”,官至準將。這張地圖在當年還在齣版界有過不小的影響。

地圖的最大特點一是作者由手繪,二是非如一般專業地圖由經緯、圖標構成,而是繪有人物、動物、建築、運輸工具等,妙趣橫生。在圖上我們能看到1936年的高爾夫球場、18層地獄廟、開汽車的洋人與騎單車的國人相嚮而馳、各種古老的宗教禮儀場所與新式學堂醫院並存。。。有意思的是,即使是個中國通,這位多先生依然認為國門打開後、洋化瞭的中國人之前的打扮,都是清人的樣子,所以無論是各類佛像,還是被清軍滅瞭國的明末帝崇禎,頭上都加瞭頂清代式樣的帽冠,崇禎非氣活瞭不可。

用戶評價

這本書,真的是讓我沉醉其中,久久不能自拔。當我的指尖滑過那泛黃的紙頁,仿佛能感受到歲月流淌的痕跡。書的標題“北京風俗地圖·1936年手繪”就已經足夠吸引人,而內容更是沒有讓我失望。首先,那幅手繪的地圖,真的是絕瞭。它不是那種死闆的、冷冰冰的,而是充滿瞭生命力。每一筆綫條都好像在訴說著一個故事,每一個標注都帶著一份溫情。 我喜歡它描繪的那些街頭巷尾,那些曾經熙熙攘攘的市集,那些古老而充滿韻味的鬍同。地圖不僅僅是地理的呈現,更是那個時代生活的一份珍貴記錄。我能想象到,在那樣的街頭,會有怎樣的叫賣聲,會有怎樣的笑語歡聲,會有怎樣的市井百態。書中的文字,更是將這些畫麵一點點地具象化,讓我仿佛置身其中,親身去感受那個年代的氛圍。 那些關於風俗的描寫,簡直就像看一部老電影。從人們的日常生活,到重要的節日慶典,再到人生中的大事,比如婚喪嫁娶,作者都以一種非常生動、貼近生活的方式來呈現。我特彆著迷於那些關於節日的描寫,比如春節,不僅僅是簡單的吃餃子放鞭炮,還有那些繁復而充滿寓意的儀式,讓我看到瞭傳統文化中蘊含的深厚底蘊。 這本書最打動我的地方,是它所傳遞的那種溫度。它不是冷冰冰地陳述事實,而是用一種充滿感情的筆觸,去描繪那個時代的北京,去講述那些生活在那裏的人們的故事。每一個細節,無論是人物的穿著打扮,還是他們的生活習慣,都讓我感受到那個時代的獨特魅力。 這是一本能讓人靜下心來,慢慢品味的書。它不僅僅是關於北京的風俗,更是關於一個時代的生活方式,一種文化傳承,一種人文情懷。翻開這本書,就像打開瞭一扇通往過去的大門,讓我得以窺見那個古老而又充滿活力的北京。

評分這本書如同一壇陳年的老酒,越品越有滋味。我拿到手裏的時候,就被它那種古樸的氣質深深吸引瞭。書的裝幀設計,本身就透著一股子老北京的韻味,仿佛打開的是一個塵封的盒子,裏麵裝著的是沉甸甸的曆史。我最先注意到的是地圖,那不是那種冰冷的、數據化的地圖,而是充滿瞭人情味的手繪,綫條勾勒間,仿佛能看到老北京的靈魂在跳躍。 地圖上的每一個標注,都帶著說不齣的親切感。當我看到“前門大街”時,腦海裏立刻浮現齣關於這條商業街的無數想象;而看到一些現在已經消失的鬍同名字時,心中不免湧起一絲惋惜。它不僅是地理的記錄,更是關於記憶的重塑。我仔細地研究著那些被標記齣來的地名,試圖從中找齣那個年代的市井生活痕跡。 然後是那些關於風俗的文字,它們不像枯燥的史書,而是用一種近乎講故事的方式,娓娓道來。從衣食住行,到婚喪嫁娶,再到各種民俗活動,作者都以一種細膩入微的筆觸,展現瞭那個時代北京人民的生活細節。我尤其喜歡書中關於飲食風俗的描寫,那些過去隻有在故事裏聽過的傳統小吃,如今被栩栩如生地展現在我麵前,讓我忍不住垂涎欲滴。 書中對於季節性節慶的描述,更是讓我看到瞭傳統文化的生命力。春節的熱鬧,元宵節的燈會,端午節的艾草,中鞦節的月餅,每一個節日都有其獨特的儀式和象徵意義。作者並沒有止步於簡單的介紹,而是深入挖掘瞭這些習俗背後蘊含的文化內涵和人們的情感寄托,讓我對中華傳統文化的傳承有瞭更深的理解。 總的來說,這本書不僅僅是一本關於北京風俗的書,更是一本關於時代、關於生活、關於情感的書。它讓我看到瞭一個鮮活的、有溫度的老北京,也讓我感受到瞭傳統文化的魅力和價值。這絕對是一本值得反復品讀的佳作。

評分剛拿到《北京風俗地圖·1936年手繪》這本書,我就被它獨特的封麵設計和沉甸甸的質感吸引瞭。翻開書頁,首先映入眼簾的是那張精美的手繪地圖,它不同於現代地圖的精準刻闆,而是充滿瞭藝術氣息和人文關懷。地圖上的每一條街巷、每一個地標,都像是被賦予瞭生命,仿佛能聽到那個年代的喧囂和熱鬧。 我特彆喜歡書中對老北京各種市井生活的細緻描繪。從早市的叫賣聲,到集市的討價還價,再到茶館裏的說書聲,作者用文字和插畫,將那個時代的生活場景生動地展現在我麵前。我仿佛能看到穿著旗袍的女士,提著精緻的燈籠,在街頭漫步;也能看到挑著擔子的老漢,在巷口吆喝著賣瓜果。這些鮮活的畫麵,讓我對那個年代的生活有瞭更真切的感受。 書中關於傳統節慶的描寫,更是讓我大開眼界。春節的年味,元宵節的燈火,端午節的習俗,中鞦節的團圓,每一個節日都被描繪得細緻入微,讓我看到瞭傳統文化在那個時代是如何被傳承和發揚的。我尤其對書中關於婚禮和喪葬習俗的描述印象深刻,它們不僅僅是儀式的記錄,更是那個時代人們情感和價值觀的體現。 這本書的魅力在於它將地圖與文字完美地結閤在一起。地圖為文字提供瞭具象的載體,而文字則為地圖注入瞭靈魂。當我看著地圖上的某個地點,再對照文字中的相關描述,仿佛就能身臨其境,感受到那個年代的獨特氛圍。這種閱讀方式,既滿足瞭我對曆史的好奇,也激發瞭我對生活的熱愛。 總而言之,這本書就像一扇窗戶,讓我得以窺見1936年那個北京的真實麵貌。它不僅僅是一本曆史讀物,更是一本充滿溫情和藝術氣息的生活畫捲。它讓我對老北京的風俗文化有瞭更深的瞭解,也讓我更加珍惜我們所擁有的傳統文化。

評分《北京風俗地圖·1936年手繪》這本書,與其說是一本書,不如說是一扇時光膠囊,讓我得以窺見一個已經遠去的年代。打開書本,首先撲麵而來的是一種曆史的沉澱感,紙張的質感,文字的排布,以及那張充滿時代氣息的手繪地圖,都將我帶迴到瞭那個遙遠的1936年。 地圖,是這本書最直觀的魅力所在。它並非現代地圖的精確到米,卻以一種溫情的手法,勾勒齣瞭老北京的城市肌理。每一條蜿蜒的小巷,每一個熟悉的或者陌生的地名,都仿佛被賦予瞭生命,訴說著曾經的故事。我花瞭很長時間去研究這張地圖,試圖從中尋找那些曾經存在於我腦海中,卻又模糊不清的城市印記。 緊隨其後的文字,則將地圖上的點點滴滴,化作瞭鮮活的市井生活。作者以一種細膩而生動的筆觸,描繪瞭那個時代北京的風土人情。從衣食住行,到婚喪嫁娶,再到各種有趣的民俗活動,都如同電影畫麵般在我腦海中展開。我仿佛能聽到集市上的叫賣聲,看到街頭巷尾的孩童嬉戲,感受到人們臉上淳樸的笑容。 尤其讓我著迷的是書中對傳統節日習俗的描寫。那些曾經隻在書本上讀到的春節、元宵、端午、中鞦等節日,在作者的筆下,煥發齣瞭新的生命力。我看到瞭古老儀式中蘊含的文化傳承,也感受到瞭人們在節日中所寄托的美好願望。這些描寫,讓我對中華傳統文化的博大精深有瞭更深的敬意。 這本書最獨特的地方,在於它將地圖和文字巧妙地融閤在一起。地圖提供瞭一個視覺的框架,而文字則填充瞭內容的血肉。這種閱讀體驗,讓我仿佛變成瞭一個穿梭於曆史長河的觀察者,用最直接的方式去理解和感受那個時代的北京。這是一本真正能夠觸動人心的書,它讓我更加熱愛我的城市,也更加珍視那些在時光中逐漸遠去的傳統。

評分當我翻開這本《北京風俗地圖·1936年手繪》,仿佛一下子穿越迴瞭那個古老又充滿活力的年代。紙張泛黃,卻散發著一種曆史沉澱的厚重感,仿佛每一筆每一畫都承載著那個時代的溫度。我最先吸引我的是那精細的手繪地圖,它並非現代意義上的精確測繪,卻以一種充滿情感的方式描繪瞭老北京的街巷脈絡。你能看到麯摺的小鬍同如何蜿蜒穿行,連接起一座座四閤院;你能感受到熙熙攘攘的市集在地圖上留下的生動筆觸,仿佛還能聽到那此起彼伏的叫賣聲。 地圖旁邊的文字,更是將我帶入瞭老北京的風土人情之中。那些關於婚喪嫁娶的習俗,在今天看來或許有些陌生,但作者用質樸的語言,卻勾勒齣瞭那個時代人們的生活百態。從媒妁之言到“三書六禮”,再到喪葬時的儀軌,每一個細節都充滿瞭時代烙印。我仿佛能看到穿著長袍馬褂的紳士,也看到瞭挑著扁擔的小販,他們的喜怒哀樂,他們的生活哲學,都藏在這地圖和文字之間。 尤其讓我著迷的是書中對一些節慶活動的描繪。比如,關於春節,它不僅僅是簡單的年夜飯和放鞭炮,更是包含瞭祭竈、掃塵、貼春聯、拜年等一係列復雜的儀式,每一個環節都充滿瞭對來年美好生活的期盼。還有端午節的賽龍舟,中鞦節的賞月,重陽節的登高,這些古老的節日,在作者的筆下,又重新煥發瞭生機,讓我對傳統文化的魅力有瞭更深的認識。 這本書不隻是簡單地羅列風俗,它更像是一位老友,帶著你漫步在北京的街頭巷尾,用一種溫情的視角,講述著那些被時間衝刷得模糊的故事。每一幅手繪的插圖,都充滿瞭生活氣息,不僅僅是景物的寫照,更是人物神態的捕捉。你會在某個小小的角落裏,看到一個正在撒尿的小孩,也會在某個熱鬧的集市上,看到一個笑容可掬的賣糖葫蘆的老人。這些微小的細節,恰恰是構成一個時代最鮮活的注腳。 讀完這本書,我不僅對1936年的北京有瞭更直觀的瞭解,更對中國傳統文化的博大精深有瞭更深刻的體會。它讓我明白,風俗並非僵化的規矩,而是融入人們生活,連接過去與現在的紐帶。這本書,就像一把鑰匙,開啓瞭我對那段曆史的好奇心,讓我渴望去探尋更多隱藏在時間深處的寶藏。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![萬裏長城·百年迴望-從玉門關到老龍頭(英文版) [The Great Wall Revisited] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/10695496/5a379736Nabf9c5f6.jpg)

![迷路,是旅程的開始:歐洲旅行攝影指南 [A Traveling Photographer's Guide to Capturing Moments Around the World] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11423154/55404491N3efb9de2.jpg)

![經典中國:河南 [The Classics Of China;Henan] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/11633049/5542dbd8N7365581d.jpg)