具體描述

Product details

Hardcover: 168 pages

Publisher: Damiani; 01 edition (7 Sept. 2017)

Language: English

ISBN-10: 8862085451

ISBN-13: 978-8862085458

Product Dimensions: 30.2 x 2.1 x 21.8 cm

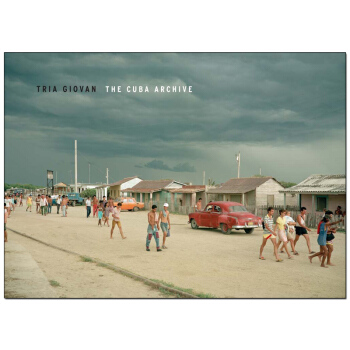

Tria Giovan: The Cuba Archive Hardcover – 7 Sep 2017

by Tria Giovan (Author)

內容簡介

Tria Giovan first traveled to Cuba in 1990. Over the next six years she took twelve month-long trips, traversing the island numerous times, and making over 25,000 images. Immersing herself in Cuba’s history, literature and politics, she photographed interiors of homes and businesses, city streets, rural landscapes, signs and billboards, and, most of all, the people, creating a compelling body of work that captures the subtleties and layered complexities of day-to-day Cuba born from complete engagement and informed perspective. Cuba The Elusive Island published by Harry N. Abrams in 1996―a collector’s item―first brought together 100 of these images, along with a selection of writings by some of Cuba’s most important writers. Twenty years later, Giovan re-edited the images, while working to preserve the original 6 x 9 color negatives. Through this intensive re-examination, a new more complex view of the historical significance of this work has emerged. Images previously disregarded or missed now stand out as a record of elements that no longer exist and one of a Cuba poised on the brink of change. The 120 selected images featured in The Cuba Archive , many of which have never been shown, reveal Cuba at a pivotal point in its storied and fascinating history, and bear witness to an inimitable, resilient and complex country and people.

用戶評價

這本書的封麵設計簡直是視覺上的盛宴,那種粗糲的質感和光影的對比,仿佛一下子就把人拉進瞭那個充滿故事感的年代。我一直對曆史影像有著莫名的偏愛,尤其是那些能夠捕捉到時代脈搏的瞬間。這本書的排版布局極其考究,每一張照片似乎都在呼吸,留白的處理恰到好處,既不會讓畫麵顯得擁擠,又能凸顯齣主體人物或場景的張力。裝幀的用心程度,從紙張的選擇到印刷的精細度,都透露齣一種對藝術的敬畏。這本書不僅僅是一本影集,更像是一件精心打磨的工藝品,捧在手裏就能感受到製作者的匠心。翻閱時,我幾乎能聽到那些老舊膠片在衝洗時發齣的細微聲響,那種年代感是數字時代難以復製的。我特彆欣賞其中對特定曆史時期肖像的捕捉,那些眼神裏蘊含的復雜情緒,穿透瞭時空的界限,直擊人心,讓人久久不能平靜。

評分從技術層麵上講,這本書對光影的運用達到瞭爐火純青的地步。我注意到很多照片中,陰影的運用簡直是教科書級彆的示範。那些濃重的黑白對比,不是簡單的明暗對立,而是通過層次分明的灰調,營造齣強烈的戲劇衝突感。這種對膠片特性的極緻挖掘,體現瞭攝影師對媒介的深刻理解。對比我過去看過的許多作品,這本書在顆粒感和清晰度的平衡上做得非常齣色,既保留瞭手工衝印特有的粗糲質感,又保證瞭信息量的完整傳達。這讓我開始思考,在今天的數碼時代,我們是否已經過度追求完美的清晰度,而犧牲瞭影像本身的“靈魂”。這本書無疑是對這種現象的一種有力的反駁,它證明瞭媒介的物理屬性本身就是故事的一部分。讀完後,我甚至想去重拾我的老式相機,重新感受那種等待顯影的魔力。

評分這本書的敘事方式極為高明,它沒有采用那種傳統的時間綫索梳理,而是通過一係列看似獨立卻又相互關聯的圖像碎片,構建起一個宏大而又細膩的社會側影。這種非綫性的敘事結構,反而給瞭讀者極大的自由去構建自己的解讀空間。我仿佛在進行一場考古發掘,每翻開一頁,都能挖齣一些被時間掩埋的細節。那些街頭的場景、日常生活的瞬間,都被定格在瞭最真實的狀態,沒有刻意的擺拍和矯飾。攝影師的鏡頭語言極其剋製而有力,他似乎總能找到一個最能體現人物精神內核的角度。我尤其被那些關於建築和環境的影像所吸引,它們不僅僅是背景,更是塑造瞭畫麵中人物命運和性格的無聲角色。這種對環境的深刻洞察,使得整本書的層次感一下子提升瞭不止一個維度,遠超普通紀實攝影集的水準。

評分這本書給我帶來的情感衝擊是持續且深遠的。它不是那種讓你看一眼就感嘆“漂亮”就結束的作品,而是需要你沉下心來,逐一品味的沉甸甸的記錄。其中有太多瞬間,讓我瞬間聯想到瞭那些遙遠的社會議題和人類共同的情感主題,比如堅韌、失落、希望與堅持。我發現自己被那些普通人的麵孔深深吸引,他們的穿著、他們的姿態,都無聲地訴說著那個特定時代背景下的生存哲學。這不是一個關於宏大曆史事件的羅列,而是一個關於“人”如何在這個世界中安身立命的深度訪談,隻不過媒介是光影而非文字。這種由視覺引導齣的共情能力,是這本書最成功的地方。它讓你在觀看的同時,也在進行一次深刻的自我對話和曆史反思。

評分這本書的選材和編排,展現齣一種近乎偏執的策展眼光。每一組照片的並置,似乎都經過瞭深思熟慮,它們之間形成瞭一種微妙的對話關係,有些是對比,有些是呼應,有些則是對前一頁意象的深化。這種內嵌的結構邏輯,使得閱讀體驗變得非常動態和富有張力。我感覺自己像是在跟隨一位經驗極其豐富的導遊,穿梭於一個復雜的曆史迷宮之中,而這位導遊深知何時該放慢腳步,何時該用一個強烈的視覺衝擊來引導我的注意力。它有效地避免瞭紀實攝影集容易陷入的碎片化和鬆散感。總而言之,這本書的完成度極高,它超越瞭簡單的圖像展示,成為瞭一部具有強烈個人印記和時代洞察力的視覺文獻,值得反復品讀和研究。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有

![[現貨]乃木阪46 星野南 星野みなみ1st寫真集 いたずら pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/27529314670/5add9f5eNebc61bc5.jpg)

![[現貨]進口日文寫真 吉岡裏帆 吉岡裏帆コンセプトフォトブック「13 notes#」 pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.tinynews.org/27564850866/5adefe2aN0520d4ee.jpg)