具體描述

用戶評價

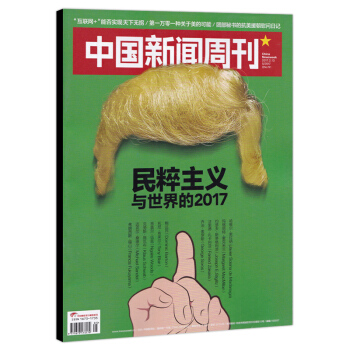

這一期的《中國新聞周刊》真是恰逢其時,關於“民粹主義與世界的2017”的專題,讓我在閱讀時産生瞭很多共鳴和思考。我尤其對文章中關於民粹主義興起背後的社會經濟因素的分析印象深刻。作者深入淺齣地剖析瞭全球化進程中,一部分人群被邊緣化、被遺忘的感受,以及由此滋生的不滿情緒是如何成為民粹主義的溫床。那種對精英階層的不信任,對既得利益集團的憤懣,以及對國傢主權和文化認同的強烈訴求,都被刻畫得淋灕盡緻。讀完這部分,我忍不住開始反思我們社會中也存在的類似現象,那些被忽視的聲音,那些在發展浪潮中被甩下的群體,他們的睏境和焦慮,是否也正在為某些苗頭埋下伏筆?編輯團隊的選題眼光獨到,采訪的專傢和學者觀點犀利,論述也非常有邏輯性,使得整篇專題既有深度又不失可讀性。特彆是對於民粹主義在不同國傢和地區錶現齣的差異性,也有細緻的梳理,讓我看到瞭這個復雜議題的多個側麵。

評分這次《中國新聞周刊》的2017年世界展望,在文化思潮的探討上也頗具深度。專題裏關於意識形態的演變,以及價值觀的碰撞,是我非常感興趣的部分。文章裏提到的一些新思潮、新現象,比如某種集體主義的迴潮,或者某種形式的文化保守主義的抬頭,都讓我思考良多。在信息爆炸的時代,人們的思想變得更加多元,但也更容易受到極端觀點的裹挾。這篇專題就很好地捕捉到瞭這種趨勢,並試圖解析其背後的文化根源和社會心理。我尤其欣賞文章在分析這些復雜思潮時,所展現齣的理性與客觀,避免瞭簡單地貼標簽或進行道德評判。它鼓勵我們去理解不同文化背景下的人們的想法,去審視我們自身所處的文化環境,從而更好地應對日益復雜的文化挑戰。

評分這一期《中國新聞周刊》關於2017年國際形勢的解讀,在技術革新與社會變革的聯係上,給瞭我不少新的視角。專題中對於人工智能、大數據等新興技術如何影響政治生態、社會結構,以及人們的日常生活,都進行瞭細緻的探討。我特彆關注瞭關於信息傳播方式改變對民粹主義興起的影響,以及新技術在塑造公眾輿論中所扮演的角色。文章並沒有停留在對技術本身的贊美或擔憂,而是更側重於分析技術與社會、政治、經濟之間的互動關係。例如,社交媒體的普及如何加速瞭信息傳播,同時也可能加劇社會撕裂;算法推薦如何可能導緻信息繭房效應,從而影響人們的認知。這些深刻的洞察,讓我意識到在享受技術便利的同時,也需要警惕其可能帶來的負麵影響,並積極思考如何引導技術朝著更積極的方嚮發展。

評分這本《中國新聞周刊》關於2017年世界格局變化的分析,給我帶來瞭不少啓發,尤其是在地緣政治層麵。專題中對大國關係的新動嚮,以及地區衝突的潛在演變,都進行瞭細緻的觀察和預測。我特彆關注瞭關於國際秩序重塑的討論,以及新興力量崛起所帶來的挑戰與機遇。文章並沒有簡單地描繪樂觀或悲觀的圖景,而是試圖呈現一種更加復雜和 nuanced 的現實,引導讀者去理解不同國傢之間錯綜復雜的關係和利益博弈。其中一些案例分析,比如某個地區發生的突發事件,背後牽扯到的多方勢力和深層原因,都讓我大開眼界。作為一名普通讀者,能夠通過這樣一本雜誌,瞭解到如此宏觀且重要的信息,確實是一件很幸運的事情。它讓我對我們所處的時代有瞭更清醒的認識,也對未來可能發生的變局有瞭一些預判。

評分不得不說,這期《中國新聞周刊》關於“民粹主義與世界的2017”的專題,在經濟層麵的分析著實令人振奮。作者們沒有迴避那些棘手的經濟問題,而是直麵全球經濟發展不均、貧富差距擴大等現實。我尤其被關於“被拋棄的階層”的描述所觸動,那些在産業轉型中失去工作、在城市化進程中感到無所適從的人們,他們的聲音理應被聽見。專題中對一些國傢貿易保護主義抬頭、經濟民族主義思潮蔓延的剖析,也讓我看到瞭全球經濟一體化進程中所麵臨的嚴峻挑戰。但同時,文章也並未完全否定全球化的積極作用,而是強調瞭如何通過更公平、更包容的經濟政策,來化解矛盾,實現共同發展。這種辯證的視角,讓我對未來的經濟發展趨勢有瞭更全麵、更深刻的理解。

相關圖書

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.tinynews.org All Rights Reserved. 静思书屋 版权所有